Справка: Справка:

Александр Пахомов.

В 2001 году окончил Театральное училище им. Щукина (курс Ю.Шлыкова).

С 2001 года – в РАМТе.

Занят в 14 спектаклях текущего репертуара. Ведущие роли в постановках «Волшебник изумрудного города» (Дровосек), «Думайте о нас» (Иван Петрович), «Зима» (Второй), «Таня» (Игнат Соколов).

Снимается в кино.

Настоящий актер завладевает тобой с момента встречи и до расставания. И каждый раз, попадая в ловушку, гадаешь: что это – обычное обаяние или особая магия? Секрет Александра Пахомова собирателен. В нем важно все: и его почтение к профессии, и любовь к семье, и радость от причастности к добру. Разложить все по полочкам – и состоит он из обыкновенных истин. А задуматься – попробуй все их соединить в своей жизни, следовать им. Недаром и герой его, Игнат Соколов, прост, а примерить его простоту решится не всякий. Потому что в нашей жизни прямо ходить – рискуешь не добиться результата. И хоть говорит Александр о том, что хитрее и умнее своего героя, а дается мне, есть у них много общего – прямота и надежность, которую чувствуешь на расстоянии.

– Как Вы решили стать актером?

|

В спектакле «Чисто английское привидение», Лорд Кэнтервильский. Преподобный Огюстус Дампир –

Олег Зима |

– Решение стать актером принял в армии. Перед армией и после нее я перепробовал много профессий. Работал токарем, грузчиком, разнорабочим в колхозе, охранником, консультантом, продавцом. У меня все это получалось и получалось неплохо. Но при этом было такое чувство, что все это не мое. А вот теперь я получаю невероятное удовольствие от своей профессии.

А мечта эта у меня с детства. Мама рассказывала, что в детском саду воспитатели называли меня палочкой-выручалочкой: если какая-то комиссия приезжала посмотреть, что дети умеют, я был в числе первых, кто мог рассказать стишок, спеть песенку.

В школе, в пионерском лагере принимал активное участие в театральных постановках, сценках, мероприятиях… В общем, нравилось мне это! Больше скажу, нравится и сейчас. В детстве все эти стишки, песни, сценки были игрой, развлечением. Теперь же все это приобрело для меня иной объем. Объем безграничный и увлекательный. А что мне нравится в моей профессии больше всего, так это то, что ей можно заниматься всю свою жизнь, до самого конца физического. В нашем театре служил Иван Дмитриевич Воронов. Ему было далеко за восемьдесят, он был одним из учеников Мейерхольда. Но до самого конца он играл в спектаклях, являлся примером для нас, мы учились у него.

– Чтобы быть актером, надо отказываться от друзей, от личной жизни? Эта профессия требует отречения?

|

| В спектакле «Лоренцаччо», Аламанно |

– Вообще, эта профессия очень ревнивая. Она требует огромных затрат и внимания к себе. С окончанием спектакля или репетиции творческий процесс не прекращается, это мучительно и в то же время интересно – постоянный поиск роли. Просыпаешься ночами, особенно перед премьерой, и начинаешь повторять текст, искать что-то новое… Я семейный человек, и у меня есть ряд обязанностей перед родными и близкими людьми. Как это совместить? Ответ прост: если любишь, всегда найдешь время.

– А в театральных вузах нет специальных предметов, которые бы учили дистанции? Предметов, дающих «защиту от профессии»?

|

На репетиции спектакля «Зима»

с Дарьей Семеновой |

– В ВТУ имени Щукина на первом курсе Владимир Абрамович Этуш проводил с нами занятия. На них он рассказывал о свойствах и особенности нашей профессии. Прививал нам, так сказать, вахтанговский дух. Мне тогда казалось, что каждая роль накладывает отпечаток на характер артиста и частичка персонажа в нем остается. Но Владимир Абрамович объяснил, что это не так Он сказал, что персонаж персонажем, а я это я. Сейчас я уже понимаю, что перед каждой репетицией и спектаклем я как бы влезаю в своего персонажа, а после спектакля вылезаю из него, а он – остается.

– А между Вами и персонажем сохраняется дистанция?

– Она есть всегда. Только в жизни она большая, а во время репетиции или спектакля она сокращается до маленького зазорчика. Только в этом случае у артиста есть возможность сделать своего героя живым и интересным.

– Когда вы играете по два спектакля в день, тяжело перейти от одного образа к другому?

- Всегда по-разному. Главное не забывать, что это все-таки игра. Игра честная, искренняя, но игра. Когда удается следовать этому правилу, то не тяжело.

– Если бы Вам надо было сыграть роль злодея, страшного человека, Вы бы для себя его оправдывали?

- Смотря какого злодея предстоит сыграть. Если злодей сказочный, то полюбить и оправдать его не сложно. Ведь это условность, выдумка. А вот если злодей реальный человек, который когда-то жил или живет поныне, то это совсем другое. Тут нужен особый подход, особое решение. Ведь чтобы роль получилась интересной, живой, нужно полюбить своего героя, оправдать и принять его таким, какой он есть. Без остатка. А как, например, можно оправдать или полюбить фашиста, сжигающего в православной церкви стариков и женщин с детьми? Да еще при этом получающего удовольствие от их криков и страданий. Это за гранью моего понимания. Такого рода злодеев я попросту играть не стану. Не могу оправдать.

– А сейчас на сцене героический герой нужен?

|

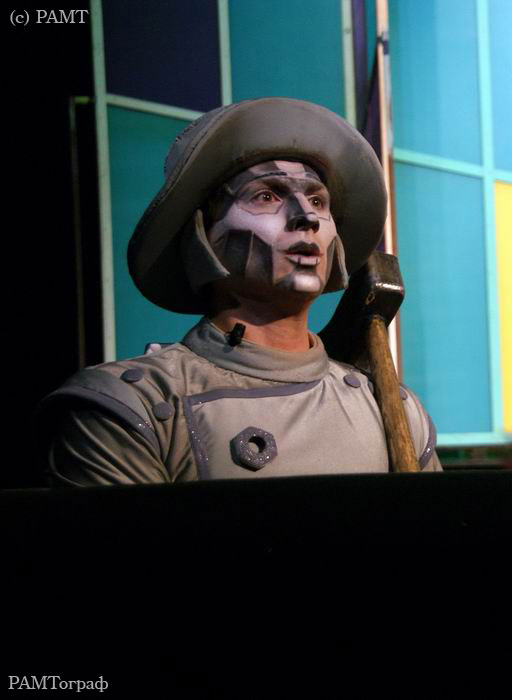

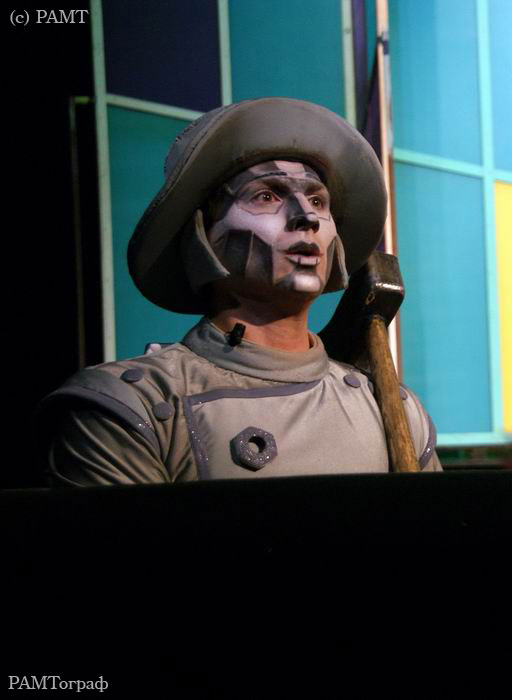

| В спектакле «Волшебник Изумрудного города», Железный дровосек |

– Нужен-то он нужен. И он есть. Ведь герой – образ собирательный. Он – отражение действительности. И хотим мы этого героя или нет, он существует. Вопрос в том, кто он, какой он.

В каждом поколении, даже в каждом десятилетии рождается свой герой. В лихие 90-е появился герой, которого сыграл в фильме «Брат» Сергей Бодров. Он здорово сыграл его, но это не мой герой. Во второй половине прошлого века герями времени были сыгранные Рыбниковым, Урбанским, Юматовым. Наивные парни, работяги, - они мне ближе. Во времена Великой Отечественной войны и до нее тоже были свои герои. А вот какой он нынешний герой, по-моему, толком никто не знает. Может поэтому в поисках героя наши драматурги, сценаристы и режиссеры все чаше обращаются к военной теме двадцатого века, к золотому веку девятнадцатому, полного доблести и чести, или ищут его в жанре фэнтези. А тем временем герой нам нужен свой, герой нашего времени. Такой герой, у которого хотелось бы учиться и быть на него похожим.

– Как Вы думаете, может ли герой театра или кино что-то изменить в человеке, повлиять на реальную действительность?

|

| В спектакле «Самоубийца», Пугачев |

– Искусство мощнейшим образом воздействует на сознание людей. И нужно очень аккуратно обходиться с выбором героя и в кино, и в театре.

Я приведу отрицательный пример. Сейчас идет сериал «Школа». Я посмотрел несколько кусков и остался в недоумении. Зачем это снято? Понятно, что все эти проблемы, поднятые в фильме, существуют. Но если ты хочешь показать действительность, сними документальное кино. Потому что наиболее удачно сыгранные роли в художественном кино оказывают колоссальное воздействие на зрителя – так что хочется им подражать.

Может быть, авторы преследовали цель показать проблему, но, наоборот, создали ее. Так качественно сняли, что для многих подростков герои этого сериала явились примером. А детей и подростков направить – это же плевое дело.

|

|

|

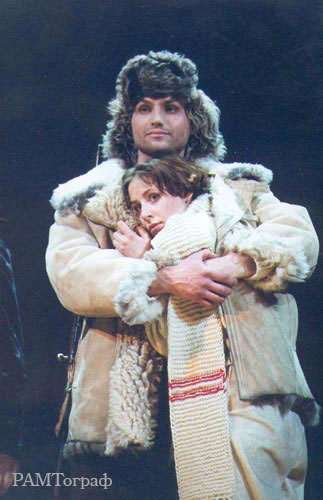

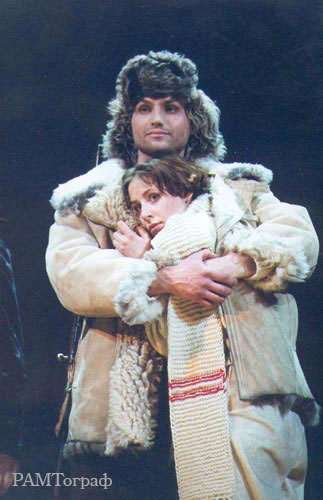

| В спектакле «Таня», Игнат Соколов. Таня – Дарья Семенова |

– А среди Ваших ролей есть персонажи, которым Вам хочется подражать?

– Ну, может не подражать, а что-то взять от них. Из героических ролей у меня только Игнат Соколов в спектакле «Таня». В нем мне нравятся невероятная смелость и при этом совершенно детский наив. Он настоящий, очень естественный человек, который совершенно не умеет врать и притворяться. Большая редкость в наше время. Эти качества я бы позаимствовал у него.

– Этот спектакль идет уже семь лет. У Вас есть ощущение, что персонаж меняется вместе с Вами?

– По внутренним ощущениям, нет. Он и не должен меняться. Он обязан по своей сути оставаться таким, каким придумали его режиссер и актер. И главное, чтобы все эти и последующие годы персонаж на сцене был живым, реальным человеком, а не говорящей картинкой. В этом и заключается наша работа.

– Когда Вы работаете над ролью, Вы рационально к ней подходите, или какие-то вещи спонтанно, случайно возникают?

|

В спектакле

«Чехов-GALA», Чубуков |

– Бывает по-разному. Все зависит от роли. Если персонаж не выдумка, а реальный человек, живший или живущий поныне, и о нем многое известно, то, наверное, рационально. Нужно знать как можно больше о нем: как он ходил, как разговаривал. Характерные внешние признаки этого человека, его манеры. Пытаешься понять, чем мог жить этот человек. Здесь особо не дашь волю фантазии, разве что чуть-чуть. А вот если персонаж – выдумка автора или сказочный герой, то уж здесь можно пофантазировать и похулиганить вдоволь. И тебе спонтанность и тебе случайности разные возникают.

|

| В спектакле «Берег утопии», Константин Аксаков. Огарев – Алексей Розин, Кетчер – Вячеслав Николаев, Герцен – Илья Исаев |

– После «Берега утопии» у Вас появилось, или поменялось личное отношение к западникам, к славянофилам, к Аксакову, которого Вы играете?

– До спектакля «Берег утопии» о Константине Сергеевиче Аксакове я ничего не знал. Я был знаком с творчеством его отца, и то по детским сказкам. Про западников и славянофилов проходил когда-то в школе, но это было давно. Так что отношения ко всему этому у меня не было. Оно появилось в процессе работы над ролью. По поводу славянофилов. Я не могу сказать, что их взгляды разделяю на сто процентов. Но Аксаков мне симпатичен.

– Поговорим о других Ваших ролях. Почему у героев спектакля «Зима» нет имен? Жанр спектакля – «Повесть о настоящих…» – о ком? Первый и Второй для Вас – настоящие?

– Почему у главных героев нет имен, мы, исполнители, можем только догадываться. Знает наверняка только автор. Если автор не дал героям имен, значит не это важно. Гришковец в своих произведениях исследует внутренний мир человека. Душа, мысли, эмоции, психика – вот что интересует его. Не важно, какой расы, какой национальности этот человек. Не важно, в какой стране он живет. Важен сам человек. Человек вообще. А тут, мне кажется, имена ни к чему. По поводу «Повести о настоящих…». Ее герои – воины. Воины без имен, без званий, без рода войск. Такого рода люди часто встречаются в произведениях Гришковца. Думаю, это не случайно. Именно в них есть те качества, которые присущи только настоящим людям. Настоящим в самом высоком смысле этого слова. У них есть понятие чести, душевная простота и готовность к самопожертвованию. И это не притворство, не игра. Именно такими являются герои пьесы «Зима». Да, они настоящие. Может, потому, что предстают перед нами не как герои американского боевика, а как простые, обычные, ни чем не защищенные человечки. Со всеми комплексами и душевными болячками. Со всеми радостями и мечтаниями. А, может, потому, что два парня приняли решение довести дело до конца, и они его довели. Пусть по-детски, пусть наивно, пусть по глупому, но довели. – Почему у главных героев нет имен, мы, исполнители, можем только догадываться. Знает наверняка только автор. Если автор не дал героям имен, значит не это важно. Гришковец в своих произведениях исследует внутренний мир человека. Душа, мысли, эмоции, психика – вот что интересует его. Не важно, какой расы, какой национальности этот человек. Не важно, в какой стране он живет. Важен сам человек. Человек вообще. А тут, мне кажется, имена ни к чему. По поводу «Повести о настоящих…». Ее герои – воины. Воины без имен, без званий, без рода войск. Такого рода люди часто встречаются в произведениях Гришковца. Думаю, это не случайно. Именно в них есть те качества, которые присущи только настоящим людям. Настоящим в самом высоком смысле этого слова. У них есть понятие чести, душевная простота и готовность к самопожертвованию. И это не притворство, не игра. Именно такими являются герои пьесы «Зима». Да, они настоящие. Может, потому, что предстают перед нами не как герои американского боевика, а как простые, обычные, ни чем не защищенные человечки. Со всеми комплексами и душевными болячками. Со всеми радостями и мечтаниями. А, может, потому, что два парня приняли решение довести дело до конца, и они его довели. Пусть по-детски, пусть наивно, пусть по глупому, но довели.

|

В спектакле «Думайте о нас»,

Иван Петрович |

– А решение роли Ивана Петровича как к Вам пришло?

– Владимир Александрович Богатырев, режиссер спектакля «Думайте о нас», поставил перед нами задачу. История в глазах зрителей должна выглядеть не сказкой, а реальным действием. Соответственно персонажи должны быть совершенно живыми людьми. Чтобы каждый из зрителей, посмотрев спектакль, вспомнил, что среди его знакомых обязательно есть такой Иван Петрович.

|

| В спектакле «Думайте о нас», Иван Петрович |

Пришлось покопаться в собственной памяти. Понаблюдать за людьми, известными чиновниками, пофантазировать. Так в процессе начал прорисовываться некий человечек. Я бы не сказал, что решение роли Ивана Петровича уже пришло. Мы оба пока еще в поиске. Ну а то, что уже получилось, надеюсь, развивается в правильном направлении.

– Получилось просто здорово! Не зря его среди зрителей теперь зовут «героем нашего времени».

– Да Вы что! Не дай Бог нам таких героев. Я лично не хотел бы походить на него. Хотя он собственно ни в чем не виноват. Он продукт своего времени. Не хороший, не плохой, а самый обычный человек со своими плюсами и минусами, которые в нас с Вами тоже есть.

– Получается, что Иван Петрович по своей природе очень человеческий что ли, обычный?

|

| В спектакле «Думайте о нас», Иван Петрович. Мария – Ирина Таранник |

– Ну да, он и обычный и человечный – по отношению к своим близким, родственникам. Я его вижу довольно самодостаточным и состоявшимся человеком. Состоявшимся в своей среде, в своем мирке. Где-то кого-то пристроить или устроить, кому-то помочь материально. Ты мне – я тебе. Таковы правила игры, если хочешь во всем преуспеть. И в этом, мне кажется, Иван Петрович совершенно искренний и человечный.

Но когда он попадает в иной мир, мир не понятный, не объяснимый, с совершено иной системой координат, Иван Петрович ведет себя совершенно естественно. Он пытается все понять, рационально объяснить и установить свою, привычную для него систему координат. И хотя это и не правильно, как мне кажется, но многие из нас поступили бы точно так же. В этом и заключается смысл спектакля. Посмотреть на эту историю со стороны и решить: а как бы я?

– Разве Иван Петрович совершенно не меняется к концу спектакля? На него никак не повлияло то, что с ним произошло?

– Еще как повлияло! Но главное даже не это, а то, что он принял этот мир. Принял его таким, какой он есть. Значит, что-то поменялось в нем. И то, что об этом мире Иван Петрович никогда не забудет, я совершенно уверен. Вот что главное.

– С каким ощущением Вы живете? – С каким ощущением Вы живете?

– С ощущением того, что в нашем мире много глупости, несправедливости и суеты. Но в то же время замечательно, что этот мир существует.

– А что помогает Вам жить?

– Жить мне помогает наш Создатель, люди, которых я люблю, моя профессия, мое любимое лицедейство. Пожалуй, так!

Елена Ерохина |

|