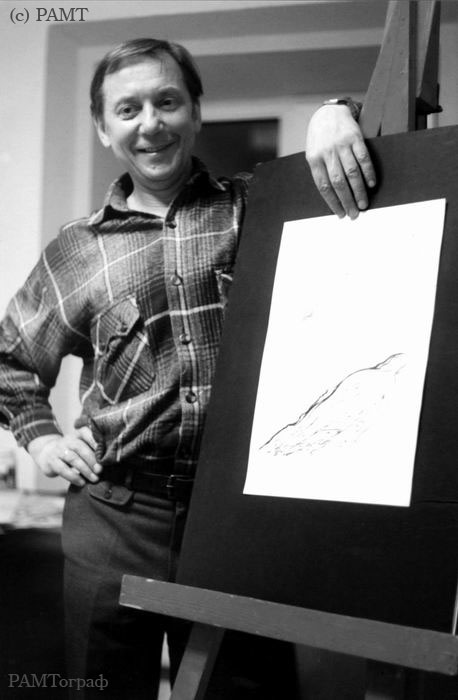

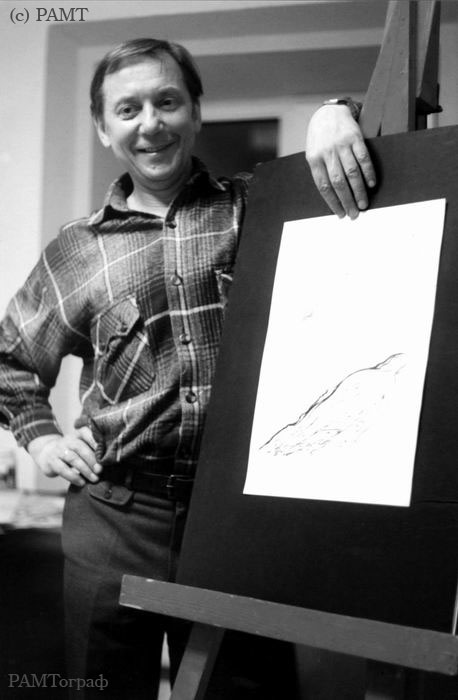

Сегодня наш разговор об удивительной профессии. Хотя даже как-то странно называть работу и профессию художника работой и профессией – слишком много в ней того, чему почти невозможно научиться. Ведь прежде чем создать при помощи технических средств образ спектакля, его нужно придумать! И вот это «придумать» у каждого происходит по-разному. Как? Это и есть предмет нашего разговора с интереснейшим человеком и потрясающим мастером, главным художником нашего театра Станиславом Бенедиктовым. Сегодня наш разговор об удивительной профессии. Хотя даже как-то странно называть работу и профессию художника работой и профессией – слишком много в ней того, чему почти невозможно научиться. Ведь прежде чем создать при помощи технических средств образ спектакля, его нужно придумать! И вот это «придумать» у каждого происходит по-разному. Как? Это и есть предмет нашего разговора с интереснейшим человеком и потрясающим мастером, главным художником нашего театра Станиславом Бенедиктовым.

Станислав Бенедиктович, имея за плечами более 150 созданных сценографий спектаклей, звание народного художника России, и заведуя кафедрой «Технология художественного оформления спектакля» Школы-студии МХАТ, вместе с тем, чрезвычайно скромный и усердный труженик. И все это вызывает такое глубокое уважение и симпатию, что не терпится расспросить, выслушать, узнать, как на своем пути достичь многого и не растерять главное – способность оставаться в своей работе мыслителем и человеком.

Сценография Станислава Бенедиктова будоражит своей небуквальностью, своей способностью толкать на долгие и серьезные размышления о смыслах увиденного. И вместе с тем она удивительно гармонична со всем происходящим на сцене. Все это плод очень долгой и серьезной работы, в том числе и работы над самим собой. А еще – плод счастливых встреч, одна из которых – с режиссером Алексеем Бородиным – длится уже 44 года и выливается каждый год во все новые и новые совместные постановки, о которых говорит вся театральная общественность.

«Наверное, многим интересно, как люди приходят в эту профессию, – начинает Станислав Бенедиктов свой разговор со зрителями в РАМТе и продолжает рассказ фразой, обещающей совершенно нестандартную историю, – потому что жизнь интересна своими неожиданностями»…

Мои везения

Когда изучаешь жизнь очень талантливого и реализовавшегося человека, всегда интересно, как он к своему призванию шел, как оправдывал дар, данный ему Богом и какие маячки указывали ему этот путь. И потому наш разговор начался с самых ярких эпизодов детства, которые определили дальнейшую профессиональную судьбу мастера…

Родился я в Москве в 1944 году, еще шла война вовсю. Я так думаю, какие же родители были оптимисты, что где-то в 1943 году – наверное, после Курской битвы, они решили, что у них должен кто-то еще появиться. Или так любили друг друга, что ни о чем не думали. В общем, жизнь брала свое. И когда я родился, конечно, в Москве было и тяжело, и голодно, и родился не слишком здоровым. Жили трудно. Родился я в Москве в 1944 году, еще шла война вовсю. Я так думаю, какие же родители были оптимисты, что где-то в 1943 году – наверное, после Курской битвы, они решили, что у них должен кто-то еще появиться. Или так любили друг друга, что ни о чем не думали. В общем, жизнь брала свое. И когда я родился, конечно, в Москве было и тяжело, и голодно, и родился не слишком здоровым. Жили трудно.

В три года меня отправили в село Досчатое, которое расположено на берегу Оки. Я считаю, что это первое везение, потому что мое детство проходило среди потрясающей природы. И с одной стороны, без мамы мне было чрезвычайно горько, и, наверное, грустно, одиноко, хотя эти чувства мы, как правило, не запоминаем, но мне повезло, потому что я жил у бабушки. Не родной бабушки – жены, а потом вдовы репрессированного очень крупного партийного человека, которая чудом спаслась. Эта женщина заведовала аптекой в селе и вот воспитывала и родного внука, и меня, который как бы не был родной по крови, но никакой разницы никогда в жизни я не ощущал. Это была какая-то чудесная женщина, которая мне заменила мать.

|

| Бабушка Елизавета Семеновна, приемная мать Раиса Михайловна, сводный брат Саша и Станислав. Село Досчатое |

Самое прекрасное, что она с маленького возраста приучила не бояться никакого труда. Все жили очень трудно. Надо было собирать щепки, чтобы протопиться, и вначале было стыдно, потому что мы городские дети и нам даже какие-то шубки из бобра присылали из Москвы, и вместе с тем надо эти щепки собирать. И вот это первое чувство, что надо преодолеть стыд, что никакой труд не стыден. Мы брали корзины, шли на пристань, и так всех увлекли, что уже все стали ходить собирать щепки. Надо было обрабатывать огород, поливать. Родилось чувство, что мне, как маленькому мужчине, надо помогать бабушке. Вот это было важным.

И еще была абсолютная свобода, никогда над нами не тряслись. Мы переплывали Оку, ходили в лес, ловили карасей, спали на сеновале. Но самое главное, что, мне кажется, потом на меня повлияло, вот эти вот большие деревья, птицы – грачи кричат, вороны. Рано утром встаешь в школу, надо прицепить коньки к валенкам, зацепиться за редко проходящую машину, приехать в сельскую школу, километра за два, отвинтить эти коньки и сесть учиться. И это все среди природы. В результате, мне кажется – и сейчас многие критики это отмечают – то, чем я занимаюсь в театре, оно очень природно, природа вошла в меня очень сильно.

Когда-то мы вместе с Алексеем Владимировичем Бородиным делали спектакль «Антон и другие». И в последней картине девочка стояла на балконе дачи. Сделал я среди ветвей балкончик, герой к ней туда поднимался, затем спускался. И девочка улетала на этом балконе вместе с ветвями под колосники. И когда контровой свет шел сквозь эти ветви, абсолютное детство возникало на сцене, и бабушка приходила. Конечно, очень многие чувства идут из детства, и ощущение простора, и какая-то, я надеюсь, лирическая сторона моей работы. Когда-то мы вместе с Алексеем Владимировичем Бородиным делали спектакль «Антон и другие». И в последней картине девочка стояла на балконе дачи. Сделал я среди ветвей балкончик, герой к ней туда поднимался, затем спускался. И девочка улетала на этом балконе вместе с ветвями под колосники. И когда контровой свет шел сквозь эти ветви, абсолютное детство возникало на сцене, и бабушка приходила. Конечно, очень многие чувства идут из детства, и ощущение простора, и какая-то, я надеюсь, лирическая сторона моей работы.

Конечно, в селе не было никакого театра. Однажды приехала какая-то маленькая группа, поставила три стула, и я только запомнил, что играли коварство и любовь. Но самое прекрасное, что в то время было радио. И вот эта сельская сосредоточенность, когда мало что отвлекало, и театр у микрофона – это было, конечно, какое-то чудо. Артисты МХАТ, Малого театра, пьесы Горького, Чехова, и ты в этой комнате в сельском доме, ты все это представляешь, фантазируешь, – вот это, может быть, было каким-то первым знакомством с театром.

Я никогда не думал о театре, а был очень увлечен геологией, и всем, что связано с землей. Выписывал книги, как искать оловянную руду, как марганцевую, как свинцовую, – в общем, нацелился на геологию и когда в 8 классе вернулся в Москву, все считали, что я буду геологом. Это вечные походы – в любой выходной день, в любые праздники – все Подмосковье, зимой, весной, в холод, на лыжах. Я проник в институт ЦНИГРИ, устроился рабочим в геологоразведочную партию, уехал в экспедицию, в которой открыли свинцово-цинковые месторождения на Кавказе. Я никогда не думал о театре, а был очень увлечен геологией, и всем, что связано с землей. Выписывал книги, как искать оловянную руду, как марганцевую, как свинцовую, – в общем, нацелился на геологию и когда в 8 классе вернулся в Москву, все считали, что я буду геологом. Это вечные походы – в любой выходной день, в любые праздники – все Подмосковье, зимой, весной, в холод, на лыжах. Я проник в институт ЦНИГРИ, устроился рабочим в геологоразведочную партию, уехал в экспедицию, в которой открыли свинцово-цинковые месторождения на Кавказе.

Но однажды в зимнем походе мы приходим на привал: кто-то расчищает снег, кто-то собирает хворост, кто-то начинает варить еду. И вдруг я вижу, один человек отделился от всех работающих, ушел, сел посреди поля и сидит. И это меня как-то глубинно возмутило. Я пошел к нему: поинтересоваться, и пристыдить, потому что у нас так не принято. И когда я пришел, то меня потрясло то, что сидит человек в снегу и на маленьком этюднике пишет зимний пейзаж. Это было мощное потрясение, потому что я в школе рисовал лучше других, и когда нужны были какие-нибудь стенгазеты, или какой-нибудь плакат о вредных и полезных грибах, это я мог лучше других сделать, но я никогда не мыслил себя художником. И вдруг я вижу, что человек может изобразить. И мне так захотелось! И мало того, что никаких укоров с моей стороны, не было, я только с трудом дождался возвращения в Москву.

|

| В стройотряде на Алтае |

У родителей – я никогда в жизни не умел просить, но здесь надо было – попросил деньги на масляные краски. И когда дали, мы помчались с братом в «Детский мир» и по ошибке вместо масляных красок в тюбиках купили акварельные, потому что мне казалось, в тюбиках должны быть только масляные краски. Но потом все-таки ученические масляные появились, и я в какую-то ночь – это уже страсть началась немыслимая – скопировал «Завтрак с ежевичным пирогом», голландский натюрморт сложнейший. За одну ночь загрунтовал картон, скопировал, написал, повесил в раму. Ночью раздался треск! Мышей у нас никогда не было, и этот непонятный треск не давал нам спать. А утром, когда проснулись, мы увидели мою картину всю потрескавшуюся, потому что столярный клей, которым я грунтовал, был немыслимой концентрации, – я не знал, как грунтовать, но так хотелось писать. В общем, вдруг проснулась какая-то новая страсть. И вот эти два чувства стали бороться друг с другом – или геология, или все-таки изобразительное творчество.

Но геология это вообще чудо. Во-первых, это компании, преодоления – потяжелее тащить рюкзак, где потруднее быть, спать в палатке или на земле у костра, это меня притягивало. Но в конце концов мне сказали: «Ну, хватит бродяжничать, может, лучше, все-таки поспокойнее – порисовать»…

|

| С другом, художником Александром Резниковым, Алтай |

Я не знал, куда поступать. Сравнительно недалеко от нас – на линии трамвая – было «Училище 1905 года», и я пошел туда. Пришел, разложил свои последние акварельки, пришла завуч, походила по ним ногами и сказала, что «это надо писать 24 часа, а вы писали только час, это надо 48». Но я такой гордый, говорю: «Я сюда же и пришел учиться!» И был в училище хороший заместитель директора, он спрашивает у Осипа Абрамовича Овсеяна: «Как мы в этом году будем принимать – по подготовке или по способностям?» Он отвечает: «Надо, конечно, по способностям принимать». В общем, я с большим трудом выдержал экзамен, но так как после 10 класса мог попасть только на театральное отделение, о котором не мечтал и не мыслил. Ну а когда я поступил, и надо было уже читать пьесы, то это оказалось все-таки моим, потому что мы читали много, и у бабушки была большая библиотека, и поэтому читать, фантазировать, сочинять оказалось мне очень близким, и я стал с удовольствием учиться. Учился, учился и закончил училище с отличием, сделав диплом по «Носорогам» Ионеско.

Это какое-то чудо везения, и как его разгадать, как людям это везение приходит, я не знаю. Может, это грусть какая-то деревенская, или то, что мама очень рано умерла и какая-то шла компенсация, или какая-то внутренняя работа, какая-то подготовленность к тому, чтобы потом произошли вот эти замечательные встречи.

Когда я заканчивал «Училище 1905 года», у нас не стало педагога, а надо было делать преддиплом, выбирать советскую пьесу. И я в библиотеке им.Ленина, где очень часто бывал, в читальном зале нашел пьесы Ильи Сельвинского «Умка – Белый Медведь» и «Командарм 2» и не знал, какую взять, и та и другая нравились. Ну, в общем, у меня друг с ленцой был, я ему дал «Командарм», а себе взял «Умка – Белый Медведь», и что-то придумал, нарисовал.

|

С художницами Татьяной Сельвинской (в центре) и

Татьяной Ливановой |

И в это время к нам, а мы учились в подвале на Сретенке, вдруг пришла преподавать красивая молодая женщина, которая оказалась Татьяной Ильиничной Сельвинской. Она очень удивилась, потому что нас было шестеро учеников, и двое из шести делают пьесы ее отца. Отец был замечательный поэт 20-30-х годов, но уже был мало известен в 60-е. И вот произошла эта встреча, которую я считаю тоже одной из чудес, потому что дружба сохранилась до настоящего времени и, надеюсь, до конца жизни. Это такой прекрасный человек, во-первых, увлеченный молодой педагог, во-вторых, потрясающая личность. Когда умер отец, она стала неожиданно писать стихи, театр совмещала с живописью, и сейчас пишет огромное количество полотен. Ей уже 80 с лишним лет, и ежедневно, когда лифт работает, хорошо, когда не работает – все равно поднимается в мастерскую на 9 этаж, и пишет, пишет, пишет. Это удивительно увлеченный человек. И встреча с такой личностью не столько повлияла на какие-то внешние черты творчества, но необыкновенно стимулировала мое развитие. Если рядом живут с таким напором, ты не можешь жить иначе.

К этому времени я, конечно же, очень увлекся театром. Попал вдруг к счастью на свою дорожку, и эта дорога стала для меня интересной.

|

| Алексей Бородин |

Второе везение огромное – это встреча с Алешей Бородиным, потому что это тоже там где-то наверху было написано. Наши умные педагоги на 3-4 курсе нас сводили с режиссерами ГИТИСа – они понимали, что театральный художник должен уметь общаться, работать, уметь сговариваться с режиссером. И вот нас отвели на курс Завадского, все мы должны были принести какие-то работы. Я почему-то театральные работы не взял, а взял живописные, подсолнухи, и там, в ГИТИСе, мы все это выставили. И молодые режиссеры, среди них Миша Левитин, Алеша Бородин, Костя Баранов, Лева Вайнштейн – как раз курс Завадского – ходили, смотрели и пытались понять, кто им ближе. Они должны были делать отрывок, а мы этот отрывок оформлять. Тема была Шекспир, сели в актовом зале, вот как вы сидите. Завадский, встав, произносил названия пьес, и кто хочет с какими работать, поднимали руки. И когда произнесли «Макбет», то поднял руку интеллигентный молодой человек в очках и я. И мы таким образом познакомились. Как разговаривать о пьесе, мы не знали. Я писал эскизы, маслом на досках ДСП, мне казалось, что «Макбет» это что-то монументальное, и надо делать на тяжелых досках. Алеша ставил отрывок, я до сих пор его помню: скупая пластика, статуарность, артисты выходили, произносили тексты. А вот Миша Левитин делал «Бурю», и у него наоборот все кувыркалось, перекатывалось.

Так мы с Алешей познакомились. У них был дом в Пушкино, и мы приезжали в этот дом –молодые люди, увлеченные театром.

Потом оказалось второе совпадение. Я выбрал для курсовой работы «Бег» Булгакова, а Алеша, оказывается, играл в «Беге» Булгакова, у них был дипломный спектакль «Бег». Потом оказалось второе совпадение. Я выбрал для курсовой работы «Бег» Булгакова, а Алеша, оказывается, играл в «Беге» Булгакова, у них был дипломный спектакль «Бег».

Когда Алеша закончил институт и надо было делать спектакль в Смоленске, то естественно, это была уже дружеская творческая связь, и мы поехали в Смоленск, и там очень свободный, очень талантливый молодой режиссер Бородин сделал «Два товарища» Войновича. Но в это время Войновича выслали за границу и, естественно, как у нас было принято, со скандалом, закрыли «Два товарища». Вышла статья в «Правде» о том, что какие мерзавцы Фоменко, Бородин и прочие – как они искажают нашу действительность.

Делаем следующую пьесу – «Стеклянный зверинец» Теннеси Уильямса. Три дня у меня худсовет не принимает макет, а мы свободные, яростные, упертые, уверенные, что мы все правильно делаем. И главный режиссер, Михайлов, в нас очень поверил. И вдруг эта оттепель очень многих обманула, и мы по сути были более свободные, мы не ждали никаких подвохов. В общем, делаем спектакль, нам его закрывают, увольняют главного режиссера, Бородин оказывается без работы.

|

| В бутафорском цехе Театра им. Ермоловой, работа над спектаклем «Дон Жуан приходит с войны» |

Я после училища учусь в Суриковском институте, и мне как художнику вроде бы проще, я езжу летом зарабатываю деньги, делаю монументальные работы на Алтае, мозаики с графито, фрески, и делаю увлеченно, тем более, что это связано с природой, с горами, которые я очень люблю.

А Алеша у Завадского ассистентом. В это время делаются «Петербургские сновидения», Александр Павлович Васильев создает одно из лучших своих оформлений, а Завадский –один из лучших своих спектаклей, но все-таки Алеша ассистент.

Осталась горечь закрытых спектаклей, но мы уже привыкали, что надо противостоять, надо бороться.

И здесь Лена Долгина пригласила Алешу в Кировский ТЮЗ. Он пришел посоветоваться: ехать или не ехать. Я говорю: «Алеш, конечно, ну неужели мы здесь будем пресмыкаться? Надо ехать в Киров, и я буду к тебе приезжать». И вот это тоже еще одно чудо – то, что мы уехали в Киров. Его тетя, когда узнала, говорит: «Алеша, только скажи правду, Киров это Вятка?» Алеша говорит: «Вятка». Она говорит: «Я так и знала!» Это город ссыльный, туда и Герцена нашего из «Берега утопии» и многих других ссылали. Так что вся жизнь наша молодая началась якобы с ссылки.

|

| Работа над эскизом к спектаклю «Синие кони на красной траве», Кировский ТЮЗ |

Там потрясающее было руководство, партийное в том числе, к нам отнеслись очень простодушно и доверчиво. Была в них хорошая провинциальность, и какая-то искренность в том, как они нас приняли.

Когда мы делали спектакли, их «принимали» – сейчас такого нет, а тогда все очень сурово: или принимаем, или не принимаем – у многих слезы были на глазах: и откуда вы такие талантливые приехали? И мы раскрепостились. Самое главное, что Алеша раскрепостился, и он потихоньку, потихоньку стал приобретать ту уверенность, которая была в нас сразу после института.

|

С Алексеем Бородиным в Исландии |

И вот эту встречу я считаю тоже таким потрясающим везением. Критики пишут, что такого вроде бы в мире нет, потому что мы с Алешей уже где-то сорок три-сорок четыре года вместе. Было лишь два случая, когда я был за границей, и он делал два спектакля с Татьяной Сельвинской, а так мы все спектакли делаем вместе. И это такое явление, о котором можно долго рассказывать. Может быть, это и редкое качество, потому что оно предполагает какую-то близость, родственность душ. Во-вторых, наверное, терпение. Ну и тактичность, и глубокое уважение к работе друг друга, и удивление трудом друг друга. Потому что я очень удивлялся, как Бородин сидел в Исландии, когда мы там работали, ночью готовился к репетиции. Он удивлялся, когда я ночью за столом рисовал Исландию, графику. К счастью, это разные профессии, нет конкуренции как таковой, а есть дополнение. Его интеллигентность, его воспитанность, и, я надеюсь, отсутствие хамства у меня. Но самое главное, действительно, большое терпение. И то, что он влюблен в пространство, он не начинает спектакль, пока не существует пространства, а я пространство люблю сочинять. А когда он верит в то, что я сочинил, он живет в нем и обыгрывает его. То есть это счастье художника, когда пространство спектакля не остается мертвым, а становится живым и используется.

Невидимые для мира усилия

Говоря о профессии театрального художника, интересно узнать, в какой момент начинается работа над замыслом спектакля и какой объем работы в итоге ложится на плечи художника?

Как правило, пьесу выбирает режиссер. Редко художник. У меня было только несколько случаев, когда я говорил: «Алеш, давай поставим…»

|

| Графика, Исландия |

«Давай поставим «Короля Лира?» Он говорит: «У нас некому играть». Тогда Наталья Ильинична Сац – она еще когда в лагере сидела, мечтала о «Короле Лире», – предложила мне делать оперу. Я стал придумывать оформление. Когда сделал, мне так жалко было отдавать в чужой театр. Когда приехали ко мне и приняли макет, я его сдал и выпотрошенный пришел в буфет, чтобы перекусить, Алеша меня спрашивает: «Ну что, будем делать «Короля Лира»?» И это был такой удар, потому что я только-только все по сути истратил туда, но впереди было лето. Я говорю: «Ну, Алеш, ну давай, конечно». Но то был редкий случай.

Обычно предлагает режиссер, все-таки он о чем-то мечтает, ему хочется работать с актерами, работать определенно, он вырабатывает способ общения с актерами, он выбирает пьесу. Мы очень тяготеем к русской классике. И когда-то в Кирове он сказал: «А давай поставим «Ревизора». Я говорю: «Давай», – а самому страшно. Алеша потом признался, что когда начал читать «Ревизора», он уснул. Ну а когда через некоторое время преодолел, проснулся, у него началась интеллектуально-духовная работа, получился один из лучших наших спектаклей.

Чем был хорош Киров? Вот надо над какой-то пьесой работать. Например, над «Молодой гвардией». Мы никогда коньюнктурой не занимались и так хотели, чтобы было искренне. И вот «Молодая гвардия» – как ее делать? Чем был хорош Киров? Вот надо над какой-то пьесой работать. Например, над «Молодой гвардией». Мы никогда коньюнктурой не занимались и так хотели, чтобы было искренне. И вот «Молодая гвардия» – как ее делать?

Я еду в Киров – здесь в 7 часов вечера садишься в поезд, часов в 10 утра приезжаешь. Просыпаешься, а за окнами леса-леса-леса, и уже какой-то покой и предельная сосредоточенность.

Ну и я говорю: «Алеш, а как ты думаешь?» Он: «Да не знаю». И вот проходит день, а я когда приезжал в Киров, мы жили с Бородиными одной семьей. Второй день проходит, никаких мыслей нет. Я смотрю фотографии документальные, вижу на стене камеры нацарапано сердечко, пронзенное стрелой, и такая наивность потрясающая. Мы бы сказали: ну, безвкусица. А это такая наивность, такое самопожертвование этих людей, такой трагизм за этим. В общем, меня это как-то тронуло. Третий день, а уже страх в душе. Кировский режим это не московский, там надо было за два месяца от начала до конца сделать спектакль. И мы делали спектакли на высочайшем уровне, и театр был одним из лучших в стране. Но какое же это напряжение!

|

| С Алексеем Бородиным |

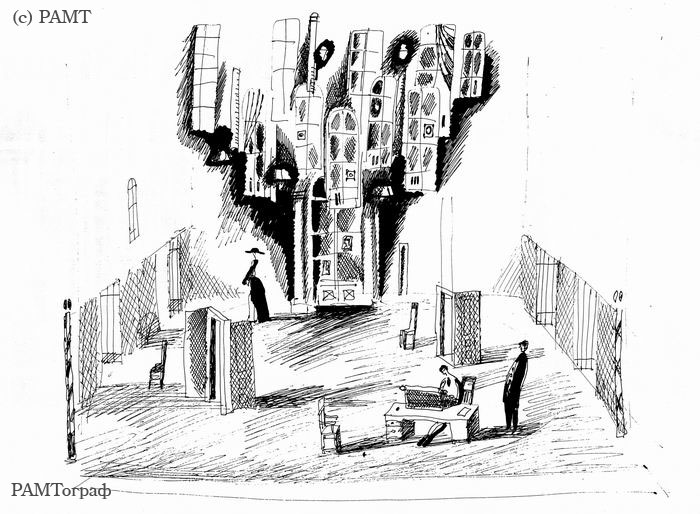

И вот наступает третий день, а никаких мыслей нет, и вдруг мне ночью приснился сон, приснилась воронка, на ступенях которой стоят люди красно-терракотовые, затем они начинают туда падать, и снизу вдруг мощный серебряный столп света. Я так во сне удивился. За чаем Алеша говорит: «Ну, у тебя есть решение?» Я говорю: «Нет». А потом вспомнил и ему рассказываю. Он говорит: «Надо же». А в это время как раз чилийские события, людей сгоняли на стадионы, и я вместо круглой воронки сделал угловатую, но очень крутую, и Алеша в это поверил. Я говорю: Алеш, у нас будет шахтный амфитеатр с небольшими площадками, и очень крутой – ни одна техника безопасности сейчас бы это не разрешила – и под этими площадками такие шахтные колокола, я думал, что и музыка будет такая, Ну раз шахты, я думаю, нужны куски антрацита. Заказал бочку антрацита.

|

| Сцена из спектакля «Молодая гвардия», Кировский ТЮЗ |

Тогда не было возможности делать макет. Сейчас мы в школе-студии очень серьезно относимся к макету, тогда я писал только эскизы, и актеры на читке среди эскизов были и как-то старались впитать эту атмосферу. В общем, без эскизов сделал чертежи, столяр по каким-то законам естественным сколотил высокий амфитеатр, где-то 4,60 высотой. Получился черный амфитеатр, а изнанка его – белые деревянные подпорки. Мне говорят: уголь-то привезли, что с ним делать? А я уж забыл про этот уголь, но не зря же доставали. Я сделал черную доску на авансцене, положил крупные куски, и прямо как в школьном учебнике, портреты молодогвардейцев вклеил в них и от них такая дорога в этот амфитеатр пошла.

И вот незадолго до генеральной репетиции, штанкет, на котором висел шахтный занавес, вдруг отказал. И что делать? Остается ночь, надо какие-то решения принять, а для начала перевесить этот занавес на следующий штанкет.

Остаемся на ночь. Кто остается? Володя Урин – нынешний генеральный директор театра Станиславского и Немировича-Данченко, тогда завлит театра. Я и Леня Зверев, машинист сцены. Мы этот занавес с лестниц действительно перецепили на следующий штанкет, но оказалось, что надо весь амфитеатр передвинуть вглубь. А представляете, всю ночь это весь амфитеатр разбирать, для того, чтобы на полметра его передвинуть! И тогда я решил, что надо его попробовать на механических штанкетах весь вверх поднять и руками его сдвинуть. Это риск был огромный, я ощущал себя конструктором под мостом, который сам строил. И надо было одновременно кнопки нажать… Нажали… Вдруг этот весь амфитеатр как живое существо перекорежило, но он приподнялся, и мы тогда надавили на него, снова нажали кнопки, он хряснул и встал. И мы счастливые, что

сэкономили силы – ночь, что можно отдохнуть…

Но раз сэкономили время…Мы видели, что этот амфитеатр оказался на кругу. Я до тех пор никогда круг не использовал, я не любил его, считал, что это как в старом театре, чтобы удобно было какие-то комнатки привезти, что нет в этом образа. И когда он оказался на кругу, и время еще только, наверное, 12 или час ночи. Я решил впервые включить круг. И вдруг эта махина черная стала поворачиваться боковыми гранями, а с обратной стороны светлые подпорки, на них написано «1 левая», «2 левая», «4 левая». Представляете, под трибуной – подтрибунное пространство. Если вы зрители, амфитеатр повернулся и на вас нависает, и здесь вот эти все стойки. Я так обрадовался, что это какой-то новый поворот, это так ударило по нервам, я с трудом дождался часов пяти утра, прибежал к нам домой, Алешу бужу. Алеша всегда с утра очень никакой. Я говорю: «Алеша, у нас новое решение». Он мне: «Никакого нового решения накануне генеральной не может быть, это закон театра». Я говорю: «Ну, ты приди, посмотри». Он недовольный, но пришел на полчаса раньше репетиции, говорит: «Ну, покажи». Я включил круг. Он говорит: «А где, ты считаешь, это должно быть?» «Я считаю, – говорю, – что это начало и конец». И он очень быстро (какие мы были тогда подвижные, как любили импровизацию) быстро устроил проход немцев, которые ведут допрос, через эти светлые галереи. Я заменил только «1 левая», «2 левая», «4 правая» на немецкие буквы, и вдруг эта декорация приобрела новое звучание.

А еще этот черный амфитеатр переходил в черный задник. Но почему-то мне казалось, что должно же быть какое-то просветление, и заказал белый задник. И он у меня трубой висел. И вдруг в один из поворотов амфитеатр захватил этот задник и стал его растягивать, и вот это тоже была случайность, которую мы тоже сразу закрепили. И вот так вот мы работали тогда. Но это редкий случай, когда приснилось, редчайший случай, видимо, очень нервы были обострены.

В чем же заключается работа художника? Написать эскизы, если условия позволяют, сделать макет в масштабе, как правило 1:20. То есть человечек должен быть высотой 8,5 см. И к нему и стул, и ширмы, и стены, и прочее. Но в маленьком театре не было возможности и времени, там надо было от эскиза сразу делать чертежи. В чем же заключается работа художника? Написать эскизы, если условия позволяют, сделать макет в масштабе, как правило 1:20. То есть человечек должен быть высотой 8,5 см. И к нему и стул, и ширмы, и стены, и прочее. Но в маленьком театре не было возможности и времени, там надо было от эскиза сразу делать чертежи.

В эту профессию входит кому-то, может быть, приятная, кому-то не приятная, но необходимая часть – воплотить свои фантазии в конкретные чертежи. Причем это вид фронтальный, вид сверху, вид сбоку. Хорошо, если прекрасный столяр, который может сделать сам. Но это редчайший случай. Когда ты все это придумал, необходим контроль. И ты в этой столярке вместе со столяром проводишь большое время. Если это металлическая конструкция, а вот эта декорация (показывает макет спектакля «Чехов-GALA» - прим. ред.) представляет из себя облицованный металлический каркас, значит это слесарный цех. Художник после всех своих возвышенных мечтаний идет в слесарку, слышит там мат или что «таких видали» и «зачем все это делать, потому что главное актер, зачем все это вы наворачиваете, люди приходят смотреть актера, а не ваши декорации». Но это не часто, обычно мы имеем дело все-таки с увлеченными людьми, например, вот мастерские «Сценический портал», где мы делаем декорации – это такие же увлеченные люди, и им интересно воплощать идею художника. Быть художником-технологом – это такое же изобретательство, сотворчество.

|

| Эскизы костюмов к спектаклю «Берег утопии» |

А после этого надо нарисовать всю бутафорию, весь реквизит. Идеально художник-постановщик – это и художник по костюмам. Сейчас это стало довольно часто разводиться. А вообще единство спектакля предполагает целостность. Эскизы костюмов – это рисунки, выкраски, подбор тканей, походы по магазинам, по базам, затем примерки, капризы артистов, артисток: «Этот цвет мне идет, этот не идет». И вот если терпение с детства какое-то наработано, то здесь терпение очень нужно. Оно может быть основой этой профессии. И Алеша часто говорит, что вот я как на огороде своей мотыгой каждый день мотыжу-мотыжу, мотыжу-мотыжу. Чувство долга, терпения, долготерпения, внутренняя работа дают результат.

|

| Эскиз к спектаклю «Берег утопии» |

То есть процент сочинительства в результате, ну, может быть, 10%, ну, может быть, 20%, а все остальное время – это осуществление твоего замысла. Если ты относишься к этому замыслу, ну так: сделайте, это ваше дело, – то, как правило, это очень чувствуется, и со сцены не идет никакой энергии, нарушаются какие-то мельчайшие тонкие вещи, пропорции – вдруг какой-то случайный стул, вдруг случайный элемент реквизита, и тонкий зритель это видит, а мы рассчитываем все-таки на себе подобных – на людей, которые очень эту гармонию ощущают, и которые стараются расшифровать образ. Мы же мучаемся и сочиняем образ, а не просто декорации. Но Бородин часто удивляется: «Как это у тебя получается, что это абсолютно точно переходит на сцену?» Но чтобы это перешло, нужно очень большое время, когда чертишь, чертишь, рисуешь, рисуешь, бесконечно рисуешь. Иногда думаешь: я столько бы написал за это время пейзажей, натюрмортов, портретов, а ты рисуешь элементы декорации, то есть совершаешь невидимые для мира усилия, которые потом не выставишь. Редкий случай – Олег Шейнцис, он так любил свою профессию, и часто его чертежи становились художественным произведением, и он их показывал на выставках. Но вообще это, конечно, кухня, которую мало кто видит.

Затем наступает интересный, потрясающий момент, когда декорация монтируется на сцене из разрозненных элементов, которые были по кусочкам, а теперь на сцене в портальной раме, в этом пространстве, и ты чувствуешь, угадал или не угадал.

|

| Сцена из спектакля «Берег утопии» |

И начинается проба света. А это целое дело, и мы к счастью с Бородиным очень любим заниматься светом, и придаем ему большое значение. У нас в каждом спектакле по 120-160 положений света, а если говорить о «Береге утопии», то это умножьте еще на три. То есть идет кадрирование, и мы стараемся даже при не очень больших технических возможностях делать свет образным. Поэтому еще один большой отрезок времени – это свет.

И все это время мы вместе в этом темном зале, как сейчас мы вместе в этой темной комнате, вместе-вместе-вместе ведем эту работу, и иногда до изнеможения. Дай Бог, если спектакль получается, то все трудности забываются.

Декорация – производное размышления о жизни

|

| С любимой собакой Тайсиком |

Особенность художника в том, чтобы в этот темный зал и на темную сцену приносить впечатления из жизни – эти впечатления надо приносить оттуда, где сейчас солнце или где дождь, где люди, где деревья, где дома, где человеческие взаимоотношения, поэтому это чуткость к жизни, это постоянная работа, жизнь в большом мире. И чтобы это было не просто в голове, человек должен уметь это изобразить, уметь написать – и не просто поделиться впечатлением и мыслями. До всех чертежей надо уметь нарисовать увиденный мир, уметь выразить его. И для этого, конечно, существует школа, которую мы проходим, художественное училище, институт, постоянный тренаж в живописи, в рисунке, в композиции, в сочинительстве. Мы сейчас со студентами стараемся учиться всему этому.

|

| Макет спектакля «Берег утопии» |

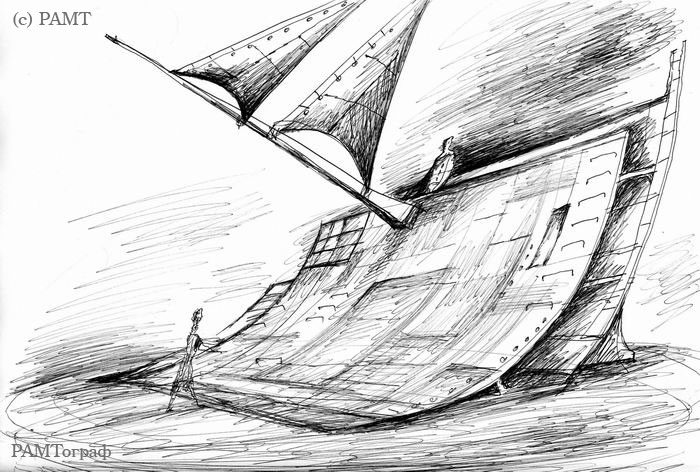

Но самое главное – стремление и умение мыслить. Потому что нельзя говорить о нашей профессии только как о создании декорации. Декорация – это уже производное размышления о жизни, о смысле жизни. То есть наша профессия – это философское осмысление жизни, и как я сейчас рассказал о «Молодой гвардии», так же можно рассказать о «Береге утопии». Ход размышления о пространстве «Берега утопии» – это е размышление о России, о ее пространстве, о пароходе, на котором мы находимся, о «философском пароходе», на котором были высланы мыслящие люди. Это трансформация мира: это мир, который может быть дворянской усадьбой и стать кораблем, и стать баррикадой, – это целая система размышлений, и самое главное, это место человека в постоянно меняющейся жизни.

Чем театр интересен? Тем, сколько можно придумать разных пространств. Мы создаем в своих фантазиях модели мира, мы весь мир, а выхватываем лишь какую-то особенность, и если эта особенность емкая, то она становится образом. А мир все время меняется, и ритмы мира меняются, и задача режиссера прежде всего как раз и чувствовать вот этот пульс нового времени и ритм нового времени. Отсюда идет и выбор пьес, отсюда возникает стилистика.

|

| Сцена из спектакля «Берег утопии» |

И если, например, взять « Эраста Фандорина», то его динамика, пульс, ритм – это наш ритм. Если взять спектакль «Берег утопии» с его интеллектуальной стороной и чувством юмором, то его театральный язык, как ни странно, рождается через пространство, которое создает художник. Сейчас существуют разные тенденции, одна из которых в том, что искусство должно развлекать, удивлять. Но я воспитан в другое время, воспитан на том, что мы отражаем какие-то сущности мира и над этим бьемся. Такие художники, как Боровский, Кочергин, Лидер, Китаев – это серьезные мыслители, и в их очень лаконичных декорациях заключен огромный смысл. Я считаю, что это время родило высокий стиль. Когда пришла большая плеяда замечательных личностей, и когда роль художника стала чрезвычайно ощутима.

В 1967 году, когда большинства из вас не было на свете, к Большому Манежу стояли огромные очереди, это открылась театральная выставка художников театра, кино и телевидения, приуроченная к 50-летию советской власти. И вот там впервые были выставлены макеты Боровского к «На дне», к «Катерине Измайловой», работы Стенберга, Левенталя, Серебровского, Золотарева, Лушина, Двигубского. Все они потрясающие личности. И когда они работали с Эфросом, с Любимовым, с Товстоноговым, то есть когда это было соединение таких личностей, то и возник общественно-значимый, очень важный для человеческой жизни театр. В какой-то степени мы с Бородиным продолжатели этой тенденции, мы из тех, кто не любит эпатажных решений, кто старается идти от глубины драматургии, от идеи, которую автор заложил, от своей личной темы. Мы не то, чтобы стараемся – мы так живем, просто продолжаем эту линию, хотя существуют и совсем другие.

На пути к автору

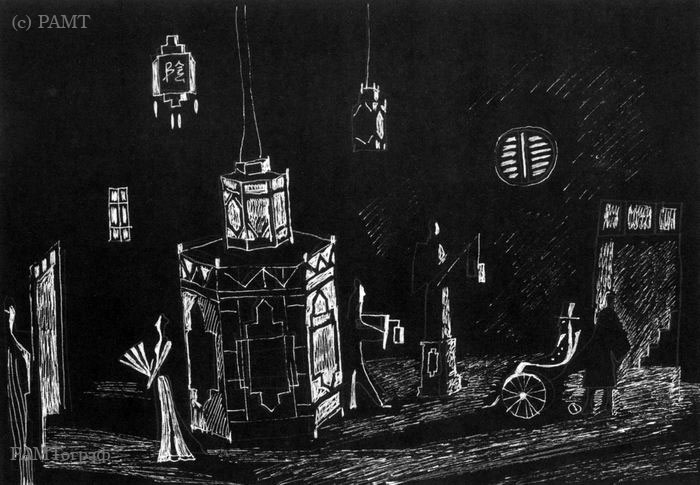

|

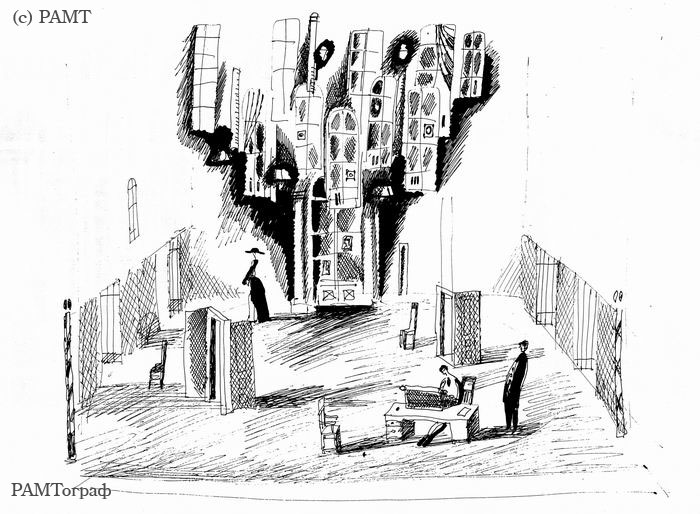

Эскиз к спектаклю

«Эраст Фандорин» |

Станислав Бенедиктович говорит о том, что при решении сценического пространства очень важно понять мир автора. В этом плане режиссеру, хоть и безумно сложно, но все-таки проще, потому что он работает с текстом, который автором написан, а художник зачастую должен придумать этот мир и создать его предельно близким автору. Как справиться с этой задачей?

Когда придумывались вопросы к встрече, был такой глупый вопрос, который не выходил из головы: чем придумывает художник – рукой или головой? И вдруг в ответе на совершенно другой вопрос, получаешь на него - незаданный - ответ. Чтобы понять мир автора, надо начать рисовать…

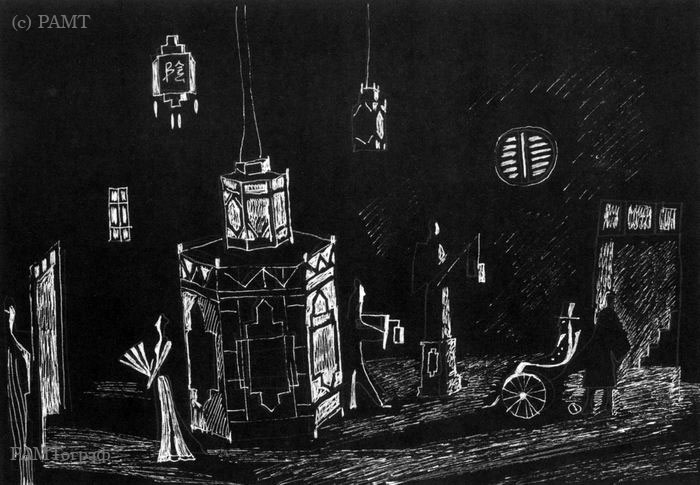

|

| Эскиз к спектаклю «Инь и Ян» |

Когда ты начинаешь рисовать, и получается что-то такое выспренное, то автор сопротивляется. Когда всматриваешься в лицо Чехова, когда читаешь его произведения, и его тексты, то его мудрая простота уже диктует... Это какой-то звук, который ну как выразить?

|

|

Каждый человек выразит по своему, и, конечно, существует немыслимое количество интерпретаций, но самое главное, что не должно быть насилия, не должно быть искажения, ради того, чтобы проявить свои амбиции.

Вот Стоппард – такой интеллектуал, ироничный, вместе с тем влюбленный в наших мыслителей, который чувствует современную драматургию, вот надо угадать его.

«Инь и Ян» Акунина – это какая-то тайна другая, она не имеет такой глубины, это в какой-то степени более развлекательно, это другая драматургия. Он играет с литературой XIX века, делает отсылы то к Достоевскому, то к Тургеневу, то к Чехову, он играет этими персонажами. То есть это какая-то стилизация и поэтому, когда создаешь оформление, ты можешь войти в эту игру. Это слово вообще очень важное – игра, потому что мы должны каждый раз эту игру сочинить. И войти в этот мир.

Делаешь «Фандорина». Каким образом вообще это делать? Там написали 100 тысяч мест действия! Пришел Акунин, говорит: «Я театр вообще-то не люблю, я люблю кино, в театре я сижу смотрю, лопнул прожектор – меня это отвлекло. А у вас есть круг?» Я говорю: «Круг есть». «А как вы будете Темзу изображать? Там у меня в воду бросают. Там и Лондон и все…» Бородин успокаивает: «Вы не волнуйтесь, художник у нас делал «Отверженные», там тоже много мест действия, он придумает». Я думаю, ничего себе, опять мне голову ломать… Но автора нельзя же отпугивать, приходит хороший автор – мы его обхаживаем. Ушел автор, а я думаю: и, правда, каким образом? Уже столько придумано, а повторяться нельзя. А здесь герой побежал в дом Колокольцевых, побежал к университету, потом в полицейское управление и так далее – по 20 или сколько-то картин. И тогда начинаешь думать.

|

Эскиз к спектаклю

«Эраст Фандорин» |

Во-первых, я ставлю себя сразу на место героя, это для меня принципиально. Вот этот мальчик, который только входит в сыскную профессию и у него все горит под ногами – это вообще потрясающий живой человек, который дорвался, и как это Красилов, слава Богу, потом в результате и передает. И когда ему поручили это простенькое дело, он вприпрыжку мчится. И тогда я думаю, что это мир молодого человека – он летит ко мне, очень подвижный мир, и поэтому эта городская среда (важно, где это происходит, а это происходит в городе, в разных городах: будь то Лондон или Петербург, или Москва), - это городская среда, которая состоит из окон и дверей. Волей-неволей ему надо куда-то войти, откуда-то выйти, это какая-то такая среда получается - окна-двери-переплеты, это город, который ему ставит препятствия и в который ему надо проникнуть. Обычно я делаю десятки, сотни рисунков – так называемые почеркушки, то есть маленькие рисунки, в которых нащупывается образ. Вот так я сделал какое-то количество рисунков, и в том числе купе поезда из этих дверей. А когда и купе поезда из этих дверей, значит, это стилистика, значит это не просто изображение купе, а это театральный прием, когда мы не обманываем, а договариваемся со зрителем, что вот этими предметами будем играть и заставим его поверить в происходящее. Поэтому и возникли эти двери подвижные, эти столики, и вот этот мир нижний, который ему строит ловушки, и верхний, который летит ему навстречу.

Вот когда этот внутренний образ рождается, и мне кажется, что он с динамикой автора созвучен, я делаю макет.

Приходит Акунин, интеллигентный, очень уважающий творчество другого человека, сидит в очках перед макетом. Я надел костюм, галстук, осветил макет, что-то в нем поднимаю, опускаю, – он очень внимательно смотрит, потом посмотрел эскизы костюмов, очень вежливо ушел. После премьеры, уже когда, слава Богу, все разрядилось, он говорит: «Я тогда ничего не понял». А я ведь я-то все себе представляю. И думаю, какая же наша профессия хитрая. Алеша, к счастью, благодаря воспитанию, культуре, тому, что он изобразительным искусством интересовался всю жизнь, ходил в музеи, вообще образованный человек, он понимает мои почеркушки, хотя они не плохого качества. Но они же не несут цвета, не несут света. И вот вы нарисовали и вы-то знаете, что за этим стоит, а другой не видит. И поэтому иногда надо убедить, зажечь словами, чтобы человек поверил. Но к счастью у нас с Алешей это, как правило, все на уровне почеркушек, он образ в себя впитывает. Приходит Акунин, интеллигентный, очень уважающий творчество другого человека, сидит в очках перед макетом. Я надел костюм, галстук, осветил макет, что-то в нем поднимаю, опускаю, – он очень внимательно смотрит, потом посмотрел эскизы костюмов, очень вежливо ушел. После премьеры, уже когда, слава Богу, все разрядилось, он говорит: «Я тогда ничего не понял». А я ведь я-то все себе представляю. И думаю, какая же наша профессия хитрая. Алеша, к счастью, благодаря воспитанию, культуре, тому, что он изобразительным искусством интересовался всю жизнь, ходил в музеи, вообще образованный человек, он понимает мои почеркушки, хотя они не плохого качества. Но они же не несут цвета, не несут света. И вот вы нарисовали и вы-то знаете, что за этим стоит, а другой не видит. И поэтому иногда надо убедить, зажечь словами, чтобы человек поверил. Но к счастью у нас с Алешей это, как правило, все на уровне почеркушек, он образ в себя впитывает.

|

Фрагмент макета спектакля

«Инь и Ян» |

Ну а когда все осуществилось, и произошла эта замечательная премьера, и Акунин вышел на сцену, это был счастливейший день в его жизни, он так полюбил театр, и никакой софит не лопнул, он так обрадовался и говорит: «Я напишу вам еще пьесу». Тут мы вздрогнули - я, по крайней мере. Через какое-то время он принес «Инь и Ян» белую и черную версию. Но конечно очень интеллигентно говорит: «Вы можете взять или одну, или вторую». Это конечно признак очень высоко культурного человека. «Я задумал две, но вы можете взять одну». Мы с Алешей подумали и с удовольствием сделали две.

Акунин как ребенок пришел, и я как ребенок радовался в начале, когда мы создавали скульптуры. Я так люблю мастеров, которые мне помогают делать! И вот после рисунков, после чертежей я пришел к скульптору, который мечтал всю жизнь сделать терракотовые китайские фигуры, а тут пришли скульптуры мои, и он каждой из них хотел придать индивидуальность, я его поддерживал всячески в этом, но только от этой терракотовости деликатно уводил. Когда возникли скульптуры и мы их обработали (они из пенопласта сделаны, оклеены тканью, пропитаны специальным раствором, покрашены, и приобрели твердость кости), Акунин вышел на сцену, это все трогает, смотрит. Это, конечно, чудо театральной обманки, и в этой игре, когда перемещаются эти скульптуры, и из них формируется пространство, во всем этом тоже какая-то потрясающая манкость.

И если говорить о том, как может какое-то пространство увлечь, – ведь это очень странно, что при всех тяготах и огромных нервных нагрузках, – но какая-то тайна в этом черном пространстве есть, что она так вот притягивает, увлекает и рождает все новые варианты. Представьте себе эту коробочку: потолок, стены, пол, – а в нем бесконечное количество мирозданий.

Люблю пространство своего Дома

|

| Эскиз к спектаклю «Лоренцаччо» |

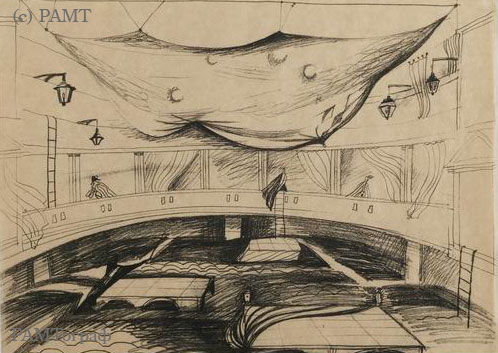

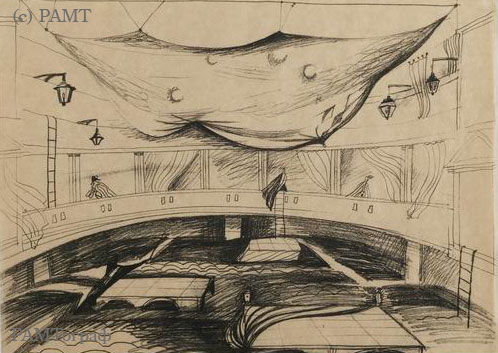

Всегда хочется узнать историю создания спектаклей, где очень интересно решено пространство. Как художник пришел к тому, что в «Беренике» зрители должны сидеть на каменных ступенях, как в античном театре, и смотреть спектакль, идущий на центральной мраморной лестнице театра. Какова история создания «Вишневого сада», где зрители расположены на сцене в пол оборота к зрительному залу, который отделяет от них белый полупрозрачный полог. И, конечно же, как был придуман «Лоренцаччо», действие которого перенесено в зрительный зал, превращенный на время спектакля в средневековую Флоренцию.

Спасибо за вопрос, потому что это важно. И тоже говорит и о наших взаимоотношениях с Бородиным. И говорит, о том, что театр – твой дом. Мы всегда придерживались этого старомодного тезиса, мы и в Кирове его создавали, собирали актеров и так любили все друг друга, потому что каждый вносил свою лепту в общее дело, очень берегли атмосферу, никогда не было никаких конфликтов или зависти. Мы считали, что в этом огромном противоречивом мире, люди, которые любят одно, могут жить очень интересно. И тем самым создавать дом. А когда есть дом, в этом доме чувствуешь себя довольно свободно.

|

С Алексеем Бородиным |

И вот я уже тридцать лет в этом театре и мне, конечно, хочется ставить актера в необычные обстоятельства, то есть сбивать монотонность. Идут спектакли на большой сцене, приходит зритель, садится в кресла, смотрит в эту рамку – там разное, естественно, происходит, но должно ли это всегда происходить? Не надо ли актера выбить из штампов, из привычности? И я об этом думаю.

Я очень люблю пространство своего дома. Вот однажды я ходил в очередной раз по театру, вижу эту лестницу мраморную, вверх уходящую. И мне так захотелось, чтобы какой-нибудь спектакль здесь был, Алешу привел, говорю: «Алеш, давай здесь спектакль поставим». Он: «А какой?» А я мало читаю пьес, потому что много приходится и так работать, и чтобы еще читать пьесы на предмет, чтобы какую пьесу поставить, и говорю: «Алеш, я не знаю, какую. Но посмотри, какое пространство шикарное». Ну, может быть, год прошел. И здесь Бородин говорит, будем ставить «Беренику».

|

| Эскиз к спектаклю «Береника» |

И Алеша говорит: «Но должен быть живой огонь». И я придумал церковные лампады цветные, они и в руках, и на ступеньках, примерно через 3-4 ступеньки тоже стояли светильники, оформленные римско-античными. И вот александрийский стих лег на мерный ритм этих ступеней. Я снял красные дорожки, которые там были, обнажил мраморность, потом надстроил целый марш ступеней уже в верхнем фойе.

И зрители – примерно 50-60 человек – сначала сидели внизу, где наш гардероб, смотрели вверх, а актеры играли на этих ступенях.

Во втором акте зрители садились на боковые ступени. А в третьем – на мои надстроенные ступени, и смотрели уже сверху вниз. И в финале открывались двери зала, которые над балконом, и оттуда шел мой любимый свет. И получился такой неожиданный спектакль.

Хотя все получается не без конфликтов. Когда я представил себе, что на эту лестницу выходят наши мужчины в коротких туниках римских, представил их ноги, и то, что мы смотрим снизу вверх, и подумал, это не есть хорошо. И придумал длинные одежды, которые в то время тоже были. И наш любимый актер Женя Дворжецкий говорит: «Я не буду играть в этих юбках». Но потом он играл, и, слава Богу, этот спектакль шел, и был для нас всех таким важным.

|

| Сцена из спектакля «Береника» |

Почему я и говорю, что понятие театра еще и философское, и выбор пьесы очень много значит? Это был разгар перестройки, и здесь, на Театральной площади, на памятник Островского ставили сигареты, водку, и напротив Большого театра стояла шеренга женщин, каждая из которых что-то продавала. Это был такой хаос мелкой розничной торговли, когда надо было как-то пропитаться, прожить, и в это время мы ставим здесь «Беренику», где чувство классической трагедии, где чувство долга побеждает чувство любви, где все жертвуют собой ради высшего. И вот в этот момент хаоса в стране нам казалось, что эта тема очень и очень важна.

Вот так я увидел лестницу, Алеша подхватил новое пространство, принес пьесу, и мы создали спектакль.

Когда возникла идея поставить «Вишневый сад», было чувство внутреннего страха, потому что «Вишневых садов» в мире, наверное, десятки тысяч. У Боровского только два «Вишневых сада», причем, один в Греции потрясающий. «Вишневый сад» Левенталя «На Таганке». Два «Вишневых сада» у Кочергина. И все это очень мощные решения. И что я могу привнести сюда?

|

Эскиз к спектаклю

«Вишневый сад» |

И это первое чувство страха сменяется тем, что во-первых, надо углубиться в автора, в его тему, и самое главное, понять, что же для тебя-то вишневый сад – вот это принципиально. Изображать и делать цветущие деревья, или их не делать? В «Чайке» колдовское озеро – что это такое? А вишневый сад – что это такое? Это какая-то духовная субстанция, которая у Чехова чрезвычайно важна, это живая душа, а как ее выразить?

А в это время у нас был такой период, когда был случайный директор, и когда хотели из наших мастерских сделать рестораны, и когда в театре Советской Армии Леню Хейфеца чуть не убили, – когда пошел дележ собственности и театр стал объектом вложения денег. А я, действительно, это не красные слова, я театр свой очень люблю. Здесь, во-первых, работал молодой Товстоногов, здесь работал Эфрос, здесь работал молодой Ефремов, Кнебель, здесь играл Михаил Чехов, здесь был второй МХАТ, и какая энергия еще идет оттуда, – для меня наш театр и есть вишневый сад, который неизбежно будет меняться, и не надо к этому трагично относиться, он будет меняться, но очень жалко, если он превратится в рестораны и увеселительные заведения.

|

| Фрагмент макета спектакля «Вишневый сад» |

И поэтому возникла идея зрительный зал превратить в белое пространство. Это не буквально вишневый сад, но это белое пространство, и сквозь белую ткань, отделяющую зал от зрителей, сидящих на сцене, я надеялся, польется свет. По сути, свет сквозь ткань и должен быть вишневым садом.

|

| Макет спектакля «Вишневый сад» |

А как пришла идея переместить зрителей на сцену? От Алеши изначально шел посыл, что это должен быть камерный спектакль. Он не считал, что придет 800 зрителей, которым Чехов сейчас так важен. Это очень должно быть приближено, доверительно. Но то, что я предлагаю посадить зрителей на сцене и сделать зал вишневым садом, он, конечно, этого не знал, и я нарисовал зал. Я нарисовал длинные рисунки. Отчего еще пошло это длинное пространство, оттого что у Чехова время имеет очень большое, серьезное значение. Как ни странно, он философ времени и пространства, потому что у него через пространство дома течет время. Герои пьесы приезжают весной, живут летом, наступает поздняя осень, уже заморозки, – то есть проходит целый цикл жизни. И оттого, что страна наша очень протяженная, и оттого, что вот эта протяженность жизни, и возникло это длинное пространство, оно сложилось из 17 метров сцены и 17 метров зала. Причем, в этом пространстве важна и конкретность, потому этот павильончик на сцене очень конкретный.

|

| Фрагмент макета спектакля «Вишневый сад» |

Когда я делал маленькие деревца, я не претендовал, что это вишневый сад. Дело в том, что в усадьбах были всегда, как игрушки, модель дома, модель деревьев, лошадки, это относится по сути больше к детской, это не есть имитация вишневого сада.

И когда это пространство нарисовалось, Алеша попросил: «Ну покажи, покажи, сделай выгородку». Я расчистил сцену, привел артистов на сцену. И есть очень чуткий актер – Женя Редько – у него нервы обостренные, и он пришел и увидел свой театр в связи с этой пьесой совершенно иначе, он увидел и говорит: «Ну, здесь же надо совершенно иначе играть!»

Вот это тоже прекрасное чувство, что люди кожей чувствуют новое пространстве – здесь надо иначе играть. Ну и все, и когда эта вера произошла, когда Бородин поверил, дальше уже удовольствие, когда подробно придумываешь этот павильон, когда находится ткань лутрасил, которой парники накрывают, бумажная ткань, которая ничего не стоит… Хотя бывают парадоксальные вещи – ты вкладываешь душу, думаешь, вот мой театр – вишневый сад. Пришел какой-то француз на спектакль, сел и у Бородина спрашивает: «У вас тут что, ремонт в театре?» Значит, тут надо рассчитывать, что может быть и такая реакция и что твоя сверх какая-то трепетность может быть опрокинута. Вот это тоже прекрасное чувство, что люди кожей чувствуют новое пространстве – здесь надо иначе играть. Ну и все, и когда эта вера произошла, когда Бородин поверил, дальше уже удовольствие, когда подробно придумываешь этот павильон, когда находится ткань лутрасил, которой парники накрывают, бумажная ткань, которая ничего не стоит… Хотя бывают парадоксальные вещи – ты вкладываешь душу, думаешь, вот мой театр – вишневый сад. Пришел какой-то француз на спектакль, сел и у Бородина спрашивает: «У вас тут что, ремонт в театре?» Значит, тут надо рассчитывать, что может быть и такая реакция и что твоя сверх какая-то трепетность может быть опрокинута.

|

| Фрагмент декорации к спектаклю «Вишневый сад» |

Как дальше решается пространство? Ну, Чехов он все-таки бело-серебристый, поэтому декорация в этих тонах. Какой же пол? Ну, какой-то выжженный, как выжженная трава, – так возникает черный мех. Какие костюмы, как передать время? Сначала рисуешь костюмы, делаешь всю палитру. Какие они приезжают? Серо-серебристо-пастельные. Эту гамму, как ни странно, было очень трудно подобрать, мы с моей помощницей столько магазинов объехали, чтобы эту гамму выстроить. Вторая картина больше белая. Это белые, чесучевые, когда они приходят со станции, садятся. Это целая тема, как они приехали в коляске, эта коляска, стожок сена, где они усаживаются, это белые гаммы. Бал, когда вдруг уже появляется вишневый цвет у Раневской и вишневый жилет у Лопахина, нарастает уже черно-вишневая гамма. И четвертая, когда уезжают, эти черные пальто, когда разоренный шкаф с книгами, когда Петя собирает книги, увязывает их в стопочки, и на этой коляске уезжают. То есть закончился цикл жизни, при этом мы с Алешей говорим, что это не унылая вещь, что очень легко поплакаться, что уходит вишневый сад. И Лопахин – это не тот страшный буржуй, как нас учили когда-то в школе, а за каждым из них стоит своя правда, и это все прекрасные люди, Но жизнь течет, утекает неизбежно и ее надо принимать, и они ее принимают вообще так задорно и весело.

|

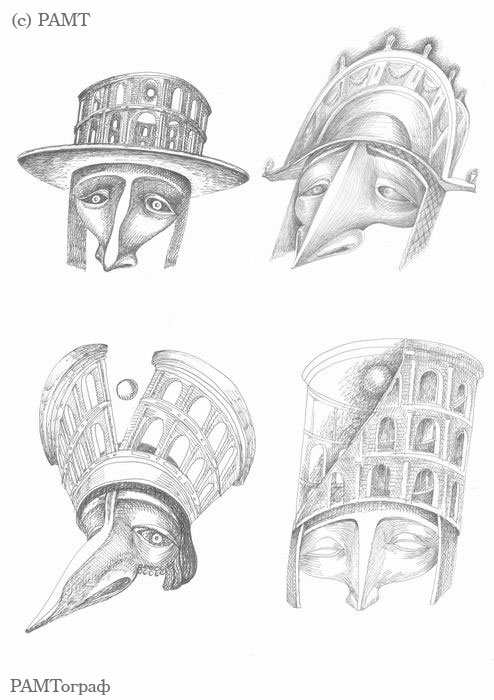

| Эскиз к спектаклю «Лоренцаччо» |

«Лоренцаччо» тоже относится по сути к теме «Береники», когда театр твой дом, ты на его пространство смотришь неравнодушно. Мне кажется, театральный художник – он отличается именно этим. Если он приходит, например, в Елисеевский магазин, то думает, а что вот можно в этой декорации поставить? Если ты идешь по подземному переходу, он длинный, бесконечный, там какие-то люди сидят на гармошке играют – думаешь, что же здесь можно сделать? И поэтому «Лоренцаччо» относится к этому. Я говорю: «Алеш, давай».

У меня была идея сделать с Хворостовским «Орфей и Эвридика» в нашем театре, и тогда я впервые придумал, чтобы зал превратить в сцену. И тогда Алеша сказал: «Ты что чудак отдавать такие идеи?» Ну и Хворостовский был занят. В общем, мои рисунки остались, и проходит год, два, три, я говорю: «Алеш, ну вообще эти идеи они летают, они прилетят к кому-то другому». Он говорит: «Ну, если вот ставить, то «Лоренцаччо», но только это такая огромная пьеса, ее надо так сокращать, нет времени просто на это». И еще проходит год или два, я говорю: «Алеш, ну такое пространство». Вот, и делаем мы «Дневник Анны Франк», зрители на сцене, и я так хитренько взял и прожектора, которые в зале были, направил в темный зал и свет пошел по верхушечкам кресел. Бородин подошел к рампе, посмотрел и получил этот импульс, и он так зажегся, и летом стал работать над сокращением пьесы, и таким образом эта идея стала все-таки реализовываться.

|

| Сцена из спектакля «Лоренцаччо» |

В сценографии я пошел от своего театра. У нас есть ложи, в них колонны. Эти колонны можно продолжить, а в них включить арки. А что же с креслами делать? И тогда я в магазине увидел люрексовые ткани и обрадовался, что черное с серебром, бордо – ими можно кресла накрыть. Я думаю, какое счастье, что и партер, и бельэтаж, и балкон и до люстры – это все можно превратить во Флоренцию. К счастью, это не просто формальный ход, а есть зеркальность в драматургии. То есть Алеша молодец, что нашел пьесу, которая на это пространство точно ложилась.

С этого спектакля начался наш очень активный период, потому что потом как раз появился «Фандорин» и так далее, и так далее до «Алых парусов», до «Чехов-GALA».

Когда уходят спектакли, которые создавал художник, это трагично?

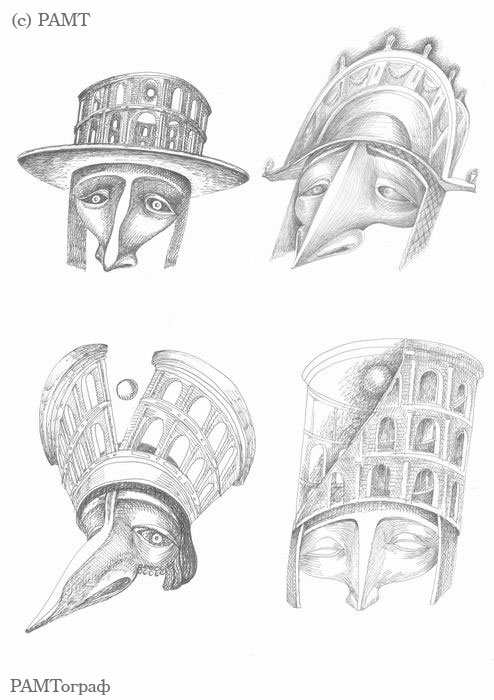

|

| Эскизы головных уборов к спектаклю «Лоренцаччо» |

Да нет, трагедии нет. Дело в том, что когда спектакль выпущен, он как ластиком стирается, потому что надо место освободить для другого.

Бородин говорит: «Вам, художникам, хорошо, потому что у вас все остается». Чем еще хорошо художнику, если он не ленивый, то пишет эскизы. А эскизы – это целый театр, он отдельно существует. И если ушел спектакль, есть эскизы. К «Лоренцаччо» у меня огромная серия работ, костюмы, можно книжку издать, потому что там все мои фантазии по поводу мизансцен, целый свой спектакль. Вот в этом смысле художник счастливая натура, потому что у него остается изобразительный ряд. Никакая фотография не может заменить. А у режиссера, как правило, остаются воспоминания, рецензии, хорошо, если какой-то миф создается, потому что никто уже спектакля целиком не помнит, но какой-то миф существует, что он был, знаете, такой потрясающий, такое пространство было необычное, и каждый рисует в своей голове это пространство.

|

| С труппой РАМТа, справа от Станислава Бенедиктова во 2 ряду Юрий Щекочихин, перед ним в центре 1 ряда Алексей Бородин |

Однажды нам было нужно ставить пьесу Шварца «Один день». А я чего-то тогда расшалился и говорю: «Алеш, давай поставим под сценой». Не просто, потому что под сценой, а потому что я, когда хожу под вращающимся кругом, вижу там удивительно честное пространство, удивительно правдивое. Там металлические решетки, каменный белый столб. Привел туда Алешу. «Там зрителей поместится мало». Ну что мало? Пусть эти наши 60 зрителей. Нашел точку зрения. А потом думаю, а там же действие идет в Ленинграде, бомбежки, думаю, дай достану щиты из круга. Достал. Если сидеть внизу и смотреть в получившиеся прорехи, то видно огромное пространство – колосники. Я тогда представил, если вообще снять весь круг, если снизу смотреть, это будет огромный корабль, то есть ты как в чреве какого-то огромного корабля, и что можно поставить потрясающую оперу, потому что на этих рабочих галереях можно сделать что-то необыкновенное. Но здесь в этом спектакле я достал щита четыре, и действительно получилось бомбоубежище, а там где-то эти бомбежки. И возникла такая правдивая атмосфера, в День победы в антракте разносили маленькие рюмочки водки, сухарики, и наши актеры очень хорошо сыграли, и вдруг возник щемящий, простой, честный спектакль.

Это очень интересно ставить себя в новые обстоятельства, и очень хорошо то, что Алеша откликается на неожиданные предложения.

Вот эта сцена, где мы сидим, и эта округлая стена – это какая-то неожиданность, и чуткий художник, если он чуткий, почувствует эти черные двери, начнет фантазировать и начнет создавать тоже что-то свое, новое, хорошее.

Стремлюсь к пушкинской простоте

Сценография спектаклей меняется с течением времени и в связи с этим меняется ли индивидуальный почерк театрального художника?

|

Сцена из спектакля

«Берег утопии» |

Конечно, меняется. Было время высокого стиля, когда шли очень активные поиски: и философские, и поиски пространства, и было очень много достижений. Сейчас, мне кажется, наступило время, которое некоторые называют постмодерном, когда художники начинают играть уже с найденными приемами, как-то компелировать, соединять сознательно. Это даже не воровство как таковое, а где играют этим, этим, этим, вот такая идет игра. В этом смысле меняется, конечно. Но лишь бы не уходила глубинная суть, не уходила идея. Вот когда наши студенты сейчас учатся, очень важно находить новые формы. Но новые формы не могут быть без смысла. Сейчас театр идет к лаконизму. Я с возрастом стремлюсь к большей простоте, как, наверное, каждый художник, хочет быть ближе к простоте – к чеховской, к пушкинской простоте. И последние спектакли – и «Алые паруса» и «Чехов-GALA» – очень лаконичны, очень просты, ну так же, как и «Берег утопии». При том, что «Берег утопии» идет весь день, и в оформлении использованы очень простые средства. Можно себе позволить разгуляться, но если говорить о сути… То есть можно поставить задачу перетянуть одеяло на себя, и чтобы все говорили о только художнике – это легко сделать: сделать яркий изобразительный ряд и его чередовать, и идти по нарастающей, – но при этом можно угробить спектакль, и режиссер окажется в очень незавидном положении. А можно найти точное свое место, и мне кажется, если образ точный и простой, там много ассоциаций рождается.

|

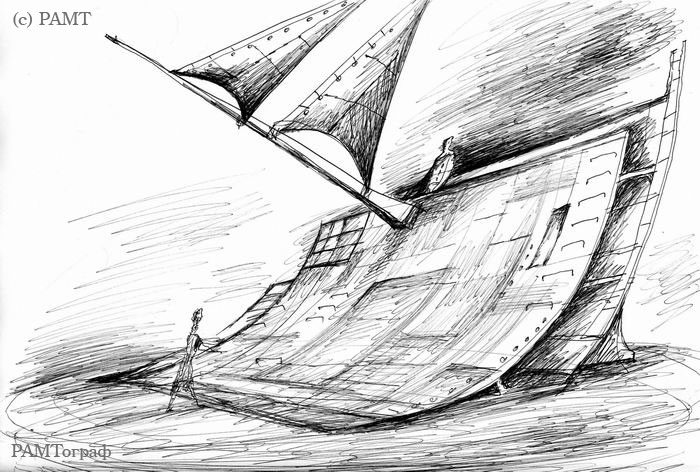

| Эскиз к спектаклю «Алые паруса» |

Я каждый раз переживаю за «Алые паруса», за то, как они раскроются. Вот если говорить о трагизме снятого спектакля, то у меня самый трагический день был, когда во время премьеры не раскрылись алые паруса, вот это была для меня трагедия серьезная. Хотя я понимал умом, что после первого спектакля будет второй и третий, что это случайность, где-то зацепило, но я переживаю до сих пор. Когда я на гастролях в Воронеже сейчас смотрел этот спектакль, я видел, что это хорошая декорация. Отчего?

|

| Сцена из спектакля «Алые паруса» |

Договоренность вместе с режиссером, что этот мир, в котором Ассоль живет, – приближенный к современному, что он очень жесткий и что в нем царит безверие. Но это опять же не значит, что унылый, ведь даже при этом безверии люди приспособились, они живут, и в этой таверне пьют пиво, гуляют, жизнь продолжается.

Я представил себе, что Каспийское море ушло, а этот кусок корабля остался, и жизнь здесь продолжается.

|

| Сцена из спектакля «Алые паруса» |

Но Грин-то остается Грином, и если мы говорим о том, как отвечать автору, чувствовать автора, мне кажется, нельзя уйти от моря. И мне казалось, что эта форма – мало того, что это кусок ржавого корабля, это еще и волна, это и место, где молодежь может кататься на скейтах. И люди здесь и хоронят, и живут, и пьют пиво – то есть это такой мир, где после какой-то катастрофы этот кусок корабля приспособили к жизни. Но важна прежде всего гриновская музыкальная линия восходящей волны.

|

| Сцена из спектакля «Алые паруса» |

И думали, а надо ли изображать маяк? Ну не сложно на конце лестницы мне было сделать мигалку, но получилось-то лучше, потому что сама Ассоль стала маяком. Это интуитивно как-то чувствовали. Я все время избегал, избегал именно фонарика там, потому что когда она оказывается в красном там, она и становится маячком. И очень важно, чтобы вера победила. Нельзя, чтобы утверждалось это унылое безверие. Поэтому я готовил этот финал с разрывом корабля и с тем, чтобы, по сути, после спектакля возникали паруса и плыли над нами. Эта затея при наших не очень совершенных технических условиях ну более-менее рискованная, но если очень хочется, если веришь в эту затею, она осуществляется.

И вот это меня, например, по-детски радует, когда такая простая вещь, когда алый цвет летит над нами и заполняет пространство, и где-то на уровне подсознания возникает радостное чувство надежды. Вот ради этого радостного чувства и надежды по сути создавалась скупая декорация и костюмы. И вот это меня, например, по-детски радует, когда такая простая вещь, когда алый цвет летит над нами и заполняет пространство, и где-то на уровне подсознания возникает радостное чувство надежды. Вот ради этого радостного чувства и надежды по сути создавалась скупая декорация и костюмы.

В «Алых парусах» очень активно использовали круг, а спектакль ставился долго из-за того, что не было аранжировки, постановка затянулась на года полтора и видеть его было уже невозможно. К счастью, получился хороший спектакль. И вот этот круг он вращается-вращается, вращается-вращается, и Бородин говорит: «Следующий спектакль будет без всякого круга, ничего не будет вращаться». Я говорю: «Как так можно говорить, мы не знаем, будет вращаться или нет». Он говорит: «Все будет стоять, вот и все». Дальше – надо сочинять оформление.

|

| Эскиз к спектаклю «Чехов-GALA» |

Когда ставили «Чехов-GALA», сначала не было композиции. Алеша говорит: «Там будет все перемешано». Я говорю: «Алеш, хоть какие куски за какими?» – «Будет примерно 6 кусков». Что искать? Он говорит: «Ну, должен быть тесненький мир», – и когда нарисовалась полукруглая форма, я себе представил, что чеховский мир там, за проемами, а эти персонажи как на обочине все здесь сформировались, и действительно все очень тесно-тесно среди этих стульев, столов, а там в идеале за этими проемами вот в этой пустоте может быть вишневый сад, там может быть чайка.

Вообще я люблю меняющееся пространство, я люблю, когда пространство от чего-то к чему-то развивается. Как актер развивается, так и пространство должно развиваться. Поэтому я люблю движение. Но здесь пришлось наступить на себя и терпеть, чтобы декорация не двигалась, не двигалась, не двигалась, и только ближе к финалу развернулась и стала образом спектакля.

|

| Эскиз к спектаклю «Чехов-GALA» |

Вот как рождается мысль и почему возникает то или иное оформление. Не потому что я где-то увидел какую-то декорацию и думаю, вот хорошо бы ее на нашей сцене сделать, или например, я делал квадратную, а сейчас сделаю круглую, или треугольную, или вот было у меня все по горизонтали, а сейчас сделаю по вертикали. Я всю жизнь старался идти от смысла и всегда хотел, чтобы конструктивная основа декорации всегда была связана с большой эмоцией, чтобы она была связана с атмосферой. Сценограф это не только рациональный сочинитель даже эффектного пространства, а это создатель духовного мира, который воздействует на зрителя.

Нет ничего дороже, чем соответствовать творцу

Станислав Бендиктович заведует кафедрой «Технологии художественного оформления спектакля» школы-студии МХАТ, и передает свой опыт молодым. Но всему ли можно научить в этой профессии? А главное – как научить новое поколение как же вдумчиво, трепетно, так же всерьез мыслить в своей работе над веком?

Мне кажется, можно очень многому научить. Сейчас приходят к нам, в основном, девочки, приходят после школы. Школа наша, особенно последних лет, она далеко не творческая, и тогда надо раскрепощать и больше фантазировать. Мне кажется, можно очень многому научить. Сейчас приходят к нам, в основном, девочки, приходят после школы. Школа наша, особенно последних лет, она далеко не творческая, и тогда надо раскрепощать и больше фантазировать.

Мы стараемся сочинить карнавал, причем свободно: самому придумать сюжет карнавала, сочинить мизансцены, костюмы, ситуации. Это может быть карнавал облаков, карнавал книг, – то есть ставится задача максимально распрепостить фантазию, то есть вернуться, по сути, к той свободе, которая есть у детей.

Нам надо возвращаться к себе как к детям, потому мы работаем и над сказками. Мир Грина, мир Андерсена – пожалуйста, делайте, как вы представляете.

Потихоньку-потихоньку начинаем переходить к комедии, к комедии дель арте, другим жанрам – драме, трагедии и так далее. При этом сидим вместе, сочиняем, разбираем пьесы, смысл написанного.

Я бы хотел сказать, что после Алеши Бородина в Кировский ТЮЗ, который тогда был знаменитым театром, и который мне жалко было бросать, я еще четыре года ездил – работал с Сашей Клоковым. Он очень талантливый режиссер, ученик Марии Осиповны Кнебель, и он сейчас, к счастью, тоже преподает вместе со мной. И мы за одним столом в одной аудитории – режиссер, мастер, который ведет курс, и художник по костюмам Валя Камолова – стараемся вместе, на глазах студентов, при них сочинять. Мы стараемся за пять лет научить их не бояться бумаги, не бояться композиции, уметь рисовать-писать, не бояться пространства, полюбить это пространство, и самое главное, полюбить сочинять и фантазировать. Потому что жизнь может сложиться очень по-разному.

|

С Томом Стоппардом и

Алексеем Бородиным |

И моя жизнь еще может измениться не известно как, но прожитая жизнь была очень счастливой. Не факт, что это у каждого происходит. Это стечение каких-то обстоятельств. Мой первый режиссер был Фоменко, с которым мы делали «Носороги» Ионеско. С Феликсом Берманом мы ставили «На дне» в студенческом театре МГУ. С Мишей Левитиным – «Пеппи – Длинный Чулок» в ТЮЗе. Наконец, встреча с Алешей Бородиным. Мне повезло, что первые встречи были с Фоменко, Берманом, Бородиным, Левитиным, Ефремовым, Покровским и так далее. А если бы это была другая ситуация? Но человек, который свободно мыслит, фантазирует, найдет себя в графике, найдет себя в живописи, в скульптуре, он будет писать. Наши студенты на первом курсе пишут такие интересные эссе и по поводу картин, и к счастью, у многих проявляется литературный дар. Мне кажется, что вообще редко когда приходит какое-то одно дарование.

Какие же потрясающие резервы в нас скрыты! И есть надежда, если человек не ленивый, если есть увлеченность – решающее слово здесь это. Когда мы собираемся всей группой, обсуждаем работы друг друга, то учимся друг у друга и заражаем друг друга творческой энергией. А если кто-то из студентов приносит удачную работу, как же это всех остальных стимулирует, не рождает зависть, а заражает желанием совершенствоваться. Этот процесс взаимообогащения может быть очень плодотворным.

У нас в школе-студии очень много технических предметов: черчение, сопротивление материалов, это 10 часов только аудиторных занятий. А еще надо смотреть спектакли, мыслить, надо долго еще работать. Но кто любит, те развиваются, и, мне кажется, им дан шанс себя реализовать в жизни.

Мы учились у Сельвинской, яркой личности, которая своей жизнью показывает, что путь развития может быть бесконечным. Мне кажется, и наша атмосфера тому способствует.

И еще я считаю, что нет ничего дороже в жизни, как соответствовать творцу. Это очень громко звучит, но в основе лежит творение, и если ты хотя бы немножко приближаешься к созданию, даже в игрушечном мире, мне кажется, жизнь тогда очень интересная и имеет смысл. И еще я считаю, что нет ничего дороже в жизни, как соответствовать творцу. Это очень громко звучит, но в основе лежит творение, и если ты хотя бы немножко приближаешься к созданию, даже в игрушечном мире, мне кажется, жизнь тогда очень интересная и имеет смысл.

Встреча со Станиславом Бенедиктовым прошла в рамках образовательного проекта РАМТа «ТЕАТР+».

Материал подготовила Ольга Бигильдинская |

|