Московская сага Ивана Шмелева: песнь воскресения

Лекция филолога Светланы Шешуновой

12.08.2025

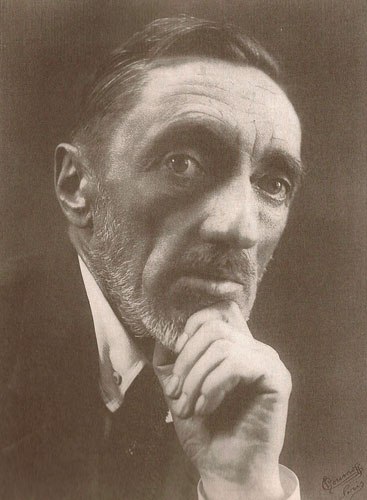

21 мая 2025 года завершился лекционный цикл просветительской программы «Посланники русского зарубежья», приуроченной к спектаклям РАМТа «Усадьба Ланиных» по пьесе Б.Зайцева и «Лето Господне» по роману И.Шмелева. Лекцию «Московская сага Ивана Шмелева: песнь воскресения» прочла профессор Государственного университета «Дубна», исследователь творчества И.С.Шмелева и А.И.Солженицына, доктор филологических наук Светлана Шешунова.

21 мая 2025 года завершился лекционный цикл просветительской программы «Посланники русского зарубежья», приуроченной к спектаклям РАМТа «Усадьба Ланиных» по пьесе Б.Зайцева и «Лето Господне» по роману И.Шмелева. Лекцию «Московская сага Ивана Шмелева: песнь воскресения» прочла профессор Государственного университета «Дубна», исследователь творчества И.С.Шмелева и А.И.Солженицына, доктор филологических наук Светлана Шешунова.

Фрагменты стенограммы

Я очень рада, что мы встречаемся именно здесь и именно в этот день. Во-первых, мы с вами внутри пасхального периода – 40-дневного праздника Воскресения. И Иван Сергеевич начал бы свое выступление со слов «Христос Воскресе!»

Во-вторых, сегодня 21 мая по новому стилю – день памяти апостола-евангелиста Иоанна Богослова, то есть небесного покровителя Ивана Сергеевича, хотя именины у него осенью.

И в-третьих, мы в театре. Иван Сергеевич очень любил театр с детства. Он настолько увлекался оперой, что даже мечтал быть оперным певцом, писал пьесы. У него есть трогательная пьеса для детей «Догоним солнце» – про журавлика, отставшего от стаи. И есть пьесы для взрослых – например, «На паях», написанная в 1915 году, шла в Москве в частном театре Суходольского.

И там, между прочим, есть детали, которые вошли потом в книгу «Лето Господне»: когда в Великий пост ходят по купеческой квартире и изгоняют запахи Масленицы, то персонаж говорит: «Воскурю-у…фимиамы-ла-даны» – слова, которые Иван Сергеевич потом дал Горкину. Или, там же, покрыт пол на Пасху специальным пунцовым ковром – такая деталь тоже есть в книге «Лето Господне». Но какая разница гигантская между этими произведениями. Пьеса «На паях» показывает старинный купеческий быт как что-то косное, скучное и живой жизни мешающее. А в «Лете Господнем» все наоборот. Потому что Иван Сергеевич прожил очень сложную жизнь между 1915 годом и годами написания «Лета Господня».

Почему эту беседу я назвала «Московская сага»? Сагой мы именуем какое-то обширное эпическое произведение, в котором показана жизнь нескольких поколений – как правило, одной семьи. Есть знаменитый роман Голсуорси «Сага о Форсайтах». Так вот «Лето Господне» – это в некотором роде сага о Шмелевых, потому что в этой книге рассказано о нескольких поколениях семьи, хотя показана жизнь глазами маленького мальчика, но предки Шмелева, как мы сейчас увидим, там присутствуют. Принципиально важно, что Шмелев – это москвич в четвертом поколении. И о нем Куприн писал, что «Шмелев из всех русских писателей самый распрерусский, да еще и коренной москвич с московским говором, с московской независимостью и свободой духа».

Почему эту беседу я назвала «Московская сага»? Сагой мы именуем какое-то обширное эпическое произведение, в котором показана жизнь нескольких поколений – как правило, одной семьи. Есть знаменитый роман Голсуорси «Сага о Форсайтах». Так вот «Лето Господне» – это в некотором роде сага о Шмелевых, потому что в этой книге рассказано о нескольких поколениях семьи, хотя показана жизнь глазами маленького мальчика, но предки Шмелева, как мы сейчас увидим, там присутствуют. Принципиально важно, что Шмелев – это москвич в четвертом поколении. И о нем Куприн писал, что «Шмелев из всех русских писателей самый распрерусский, да еще и коренной москвич с московским говором, с московской независимостью и свободой духа».

Какие же предки Ивана Сергеевича попали на страницы этой книги?

Несколько раз в ней упоминается прабабушка Устинья, в связи с которой звучит тема старой веры. Это семейная легенда, в которую верил сам Иван Сергеевич: что предки его были старообрядцами. Современные биографы Шмелева какие только архивы не перерыли, но не нашли никаких свидетельств, что у этой семьи старообрядческие корни. Со времен прадедов и прабабушки Устиньи все Шмелевы числятся прихожанами не старообрядческих московских храмов. Прадед писателя Иван Иванович был крестьянином Московской губернии, приехал в Москву в 1802 году, поселился на Арбате и сразу записался в купечество. У него уже был накоплен какой-то капитал, он был крестьянином вольным. В 1811 году он женился на бывшей дворовой девушке графа Орлова, господин ее отпустил на волю – видимо, это было свадебным подарком – ее и звали Устинья Васильевна Зиновьева. Та самая прабабушка Устинья, которая в «Лете Господнем» неоднократно названа женщиной правильной, хранительницей устоев и хороших старых обычаев, прозорливой, заранее предчувствующей свою смерть. Горкин о ней говорит: «Как праведные-то люди загодя конец знают». И к людям она милостива, о чем Шмелев пишет и в повести «Богомолье» (это отдельное произведение, которое выросло из «Лета Господня», но герои там те же).

Когда Устинья не была прабабушкой, а была молодой красавицей – опять же по семейным преданиям, – она во время французского нашествия выгнала со своего арбатского двора веником французского мародера, пришедшего «отымать корову». Я цитирую письмо Шмелева: «Был скандал, и приезжавший главный весь в перьях – очевидно, Мюрат, король Неаполитанский, – услыхав крики молодой женщины (была красавица), вступился, и вернули корову». Шмелев очень эту историю любил, рассказывал ее в разных вариантах разным корреспондентам. В одном из вариантов прабабушка его не с Мюратом имеет дело, а с самим Наполеоном. Можно в этом, конечно, усомниться, а можно задуматься: наверное, счастлива семья, в которой живут предания, где есть чувство такой причастности своих предков к истории.

Когда Устинья не была прабабушкой, а была молодой красавицей – опять же по семейным преданиям, – она во время французского нашествия выгнала со своего арбатского двора веником французского мародера, пришедшего «отымать корову». Я цитирую письмо Шмелева: «Был скандал, и приезжавший главный весь в перьях – очевидно, Мюрат, король Неаполитанский, – услыхав крики молодой женщины (была красавица), вступился, и вернули корову». Шмелев очень эту историю любил, рассказывал ее в разных вариантах разным корреспондентам. В одном из вариантов прабабушка его не с Мюратом имеет дело, а с самим Наполеоном. Можно в этом, конечно, усомниться, а можно задуматься: наверное, счастлива семья, в которой живут предания, где есть чувство такой причастности своих предков к истории.

После войны 1812 года, когда наполеоновские солдаты из Москвы ушли, Москва была вся погоревшая. И прадед писателя занялся щепным товаром. Это резные деревянные изделия – чашки, миски, ложки. История этого предпринимательства в «Лете Господнем» не упоминается, а подробно раскрыта в «Богомолье». И когда маленький Ваня с наставником своим Горкиным отправляются на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, они там находят семью бывшего компаньона прадедушки. Горкин говорит Ване: «Словно вот и родными оказались. А вот как было, Аксенов сам нам с папашенькой доложил. Твой прадедушка деревянной посудой торговал, рухлядью. Французы Москву пожгли, ушли, все в разор разорили, ни у кого ничего не стало. Вот он загодя и смекнул – всем обиходец нужен, посуда-то… ни ложки, ни плошки ни у кого. Собрал сколько мог деньжонок, поехал в эти края и дале, где посуду точили. И встретил-повстречал в Переяславле Аксенова этого папашу. А тот мастер-резчик, всякие штуковинки точил-резал, поделочное, игрушки. А тут не до игрушек, на разоренье-то! Бедно тот жил. И пондравились они друг дружке. «Давай, – говорит прадедушка-то твой, – сбирать посудный товар, на Москву гнать, поправишься!» <…> И зачали они таким делом посуду на Москву гнать. А там – только подавай, все нехватка. Люди-то с умом были…». Благодаря своей дружбе эти два бизнесмена пошли в гору и разбогатели.

После войны 1812 года, когда наполеоновские солдаты из Москвы ушли, Москва была вся погоревшая. И прадед писателя занялся щепным товаром. Это резные деревянные изделия – чашки, миски, ложки. История этого предпринимательства в «Лете Господнем» не упоминается, а подробно раскрыта в «Богомолье». И когда маленький Ваня с наставником своим Горкиным отправляются на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, они там находят семью бывшего компаньона прадедушки. Горкин говорит Ване: «Словно вот и родными оказались. А вот как было, Аксенов сам нам с папашенькой доложил. Твой прадедушка деревянной посудой торговал, рухлядью. Французы Москву пожгли, ушли, все в разор разорили, ни у кого ничего не стало. Вот он загодя и смекнул – всем обиходец нужен, посуда-то… ни ложки, ни плошки ни у кого. Собрал сколько мог деньжонок, поехал в эти края и дале, где посуду точили. И встретил-повстречал в Переяславле Аксенова этого папашу. А тот мастер-резчик, всякие штуковинки точил-резал, поделочное, игрушки. А тут не до игрушек, на разоренье-то! Бедно тот жил. И пондравились они друг дружке. «Давай, – говорит прадедушка-то твой, – сбирать посудный товар, на Москву гнать, поправишься!» <…> И зачали они таким делом посуду на Москву гнать. А там – только подавай, все нехватка. Люди-то с умом были…». Благодаря своей дружбе эти два бизнесмена пошли в гору и разбогатели.

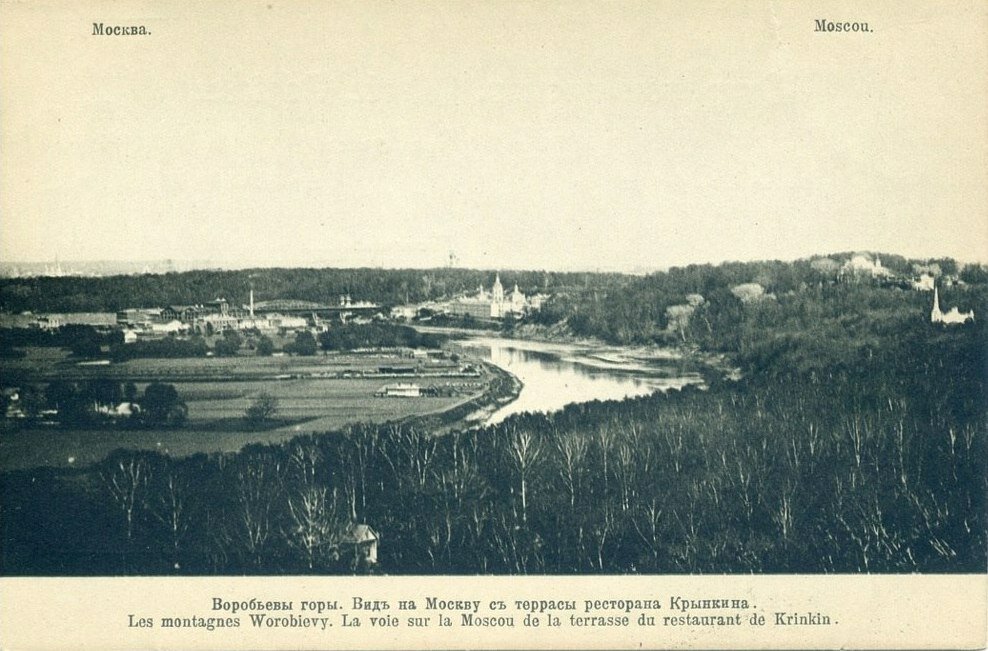

Далее прадедушка с прабабушкой переехали с Арбата на Воробьевы горы. Тогда это не было Москвой, а были там древние села – Семеновское и Воробьево. Там прадедушка поставил кирпичный завод. На смотровой площадке на Воробьевых горах осталась с тех времен небольшая церковь – Храм Святой Троицы, в нем Кутузов молился по дороге на исторический Совет в Филях, а прадед и прабабка писателя были прихожанами этого храма. И здесь они крестили свою дочь Пелагею. Она – тоже персонаж книги «Лето Господне» тетушка Пелагея, которая предсказала собственную кончину и кончину любимого отца главного героя-рассказчика. Напомню небольшой фрагмент шмелевской повести:

Далее прадедушка с прабабушкой переехали с Арбата на Воробьевы горы. Тогда это не было Москвой, а были там древние села – Семеновское и Воробьево. Там прадедушка поставил кирпичный завод. На смотровой площадке на Воробьевых горах осталась с тех времен небольшая церковь – Храм Святой Троицы, в нем Кутузов молился по дороге на исторический Совет в Филях, а прадед и прабабка писателя были прихожанами этого храма. И здесь они крестили свою дочь Пелагею. Она – тоже персонаж книги «Лето Господне» тетушка Пелагея, которая предсказала собственную кончину и кончину любимого отца главного героя-рассказчика. Напомню небольшой фрагмент шмелевской повести:

«Маша шепчет в дверях испуганно:

– Палагея Ивановна… су-рьезная!.. Все озираются тревожно, матушка спешит встретить, отец, с салфеткой, быстро идет в переднюю. Это родная его тетка, «немножко тово», и ее все боятся: всякого-то насквозь видит и говорит всегда что-то непонятное и страшное. Горкин ее очень почитает: она – «вроде юродная», и ей будто открыта вся тайная премудрость».

Эта тетушка Пелагея выражается очень красочно, языком с рифмами и необычными образами. И можно предположить, что эта родственница писателя действительно обладала незаурядным даром слова, если детская память ее так крепко удержала.

Вообще, у Ивана Сергеевича была совершенно потрясающая память. Его внучатый племянник и крестник Ивастион Жантийом, к которому нередко обращены фразы книги «Лето Господне», вспоминал, что Иван Сергеевич в 1920-е годы свободно наизусть декламировал на латыни страницы «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря, которые он читал еще в гимназии. Так вот, если Пелагея Ивановна нарисована по памяти, то сыпать словами, как цветным бисером и говорить прибаутками – это способность, видимо, наследственная. Но, может, это лишь художественный образ тетушки отца.

Эпопея с кирпичным заводом кончилась печально для семьи: выявился брак – кирпич делался неуставной формы. И хотя свидетели показывали, что прадедушка Шмелева делал такой кирпич только для собственных нужд, а на продажу он делал кирпич нужной формы, суд для честного купца был позором. Его не признали виновным, но само потрясение было таким, что он умер и оставил Устинью Васильевну в 30 лет вдовой с шестерыми маленькими детьми на руках. И вот тогда она переехала на Большую Калужскую улицу, в то время на окраину Москвы. В доме на этой улице родился и отец Ивана Сергеевича, и сам писатель, и его сын – «ненаглядный Сереженька». Это тот самый дом, в котором происходит действие книг «Лето Господне», «Богомолье» и «История любовная». Этот дом, воспетый Шмелевым в его книгах, находился не так далеко от Калужской площади. Седьмым по левой стороне улицы (сегодня Ленинский проспект) был участок, который купила вдова Шмелева. Когда происходит действие «Лета Господня», еще нет номеров на этих домах, их присвоили ближе к ХХ веку, и этот родительский дом был под номером 17.

Эпопея с кирпичным заводом кончилась печально для семьи: выявился брак – кирпич делался неуставной формы. И хотя свидетели показывали, что прадедушка Шмелева делал такой кирпич только для собственных нужд, а на продажу он делал кирпич нужной формы, суд для честного купца был позором. Его не признали виновным, но само потрясение было таким, что он умер и оставил Устинью Васильевну в 30 лет вдовой с шестерыми маленькими детьми на руках. И вот тогда она переехала на Большую Калужскую улицу, в то время на окраину Москвы. В доме на этой улице родился и отец Ивана Сергеевича, и сам писатель, и его сын – «ненаглядный Сереженька». Это тот самый дом, в котором происходит действие книг «Лето Господне», «Богомолье» и «История любовная». Этот дом, воспетый Шмелевым в его книгах, находился не так далеко от Калужской площади. Седьмым по левой стороне улицы (сегодня Ленинский проспект) был участок, который купила вдова Шмелева. Когда происходит действие «Лета Господня», еще нет номеров на этих домах, их присвоили ближе к ХХ веку, и этот родительский дом был под номером 17.

Устинья Васильевна, оставшись без мужа, проявила незаурядный талант бизнес-леди, выплатила долги своего мужа и крепко взялась за содержание общественных бань. Это было прибыльное дело. Банями ведала Городская Дума, которая отдавала их на откуп с публичных торгов. А кирпичный завод получил в наследство ее старший сын Василий. Его сын Егор Васильевич Шмелев не раз возникает на страницах книги «Лето Господне», где он описан как человек весьма неприятный. Так же, как и крестный главного героя Александр Кашин (эта фамилия тоже подлинная). Цитирую: «Кашин-крестный и дядя Егор, с нашего же двора: огромные, тяжелые, черные, как цыганы; и зубы у них большие, желтые; и самондравные они, не дай Бог. Это Василь-Василич их так прозвал — «живоглоты». <…> какими-то вексельками людей душат, и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить».

Устинья Васильевна, оставшись без мужа, проявила незаурядный талант бизнес-леди, выплатила долги своего мужа и крепко взялась за содержание общественных бань. Это было прибыльное дело. Банями ведала Городская Дума, которая отдавала их на откуп с публичных торгов. А кирпичный завод получил в наследство ее старший сын Василий. Его сын Егор Васильевич Шмелев не раз возникает на страницах книги «Лето Господне», где он описан как человек весьма неприятный. Так же, как и крестный главного героя Александр Кашин (эта фамилия тоже подлинная). Цитирую: «Кашин-крестный и дядя Егор, с нашего же двора: огромные, тяжелые, черные, как цыганы; и зубы у них большие, желтые; и самондравные они, не дай Бог. Это Василь-Василич их так прозвал — «живоглоты». <…> какими-то вексельками людей душат, и все грозятся отцу, что должен им какие-то большие деньги платить».

А Иван Иванович, дед писателя, был младший сын Устиньи Васильевны – как в сказках, самый для родителей милый и сердечный. Он был человеком совершенно иного склада, за ним водилась нехарактерная для купца той эпохи страсть к чтению, он собрал у себя большую библиотеку из французских переводных романов, из книг по истории. Иван Сергеевич сожалел, что ко времени его детства все эти книги стащили в амбар, и там их поели мыши. Этот дедушка уже брал подряды на плотницкие работы, отвечал за строительство Крымского моста, за работы в Храме Христа Спасителя – например, воздвижение лесов для росписи.

А Иван Иванович, дед писателя, был младший сын Устиньи Васильевны – как в сказках, самый для родителей милый и сердечный. Он был человеком совершенно иного склада, за ним водилась нехарактерная для купца той эпохи страсть к чтению, он собрал у себя большую библиотеку из французских переводных романов, из книг по истории. Иван Сергеевич сожалел, что ко времени его детства все эти книги стащили в амбар, и там их поели мыши. Этот дедушка уже брал подряды на плотницкие работы, отвечал за строительство Крымского моста, за работы в Храме Христа Спасителя – например, воздвижение лесов для росписи.

Его дело и продолжил сын, Сергей Иванович – тот самый «папашенька» из книги «Лето Господне». Он не получил образования, как, собственно, и его отец – только четыре года в Московском мещанском училище, курса не закончил, с 15 лет помогал отцу в работе и после его смерти продолжил его дело. Стал постепенно выплачивать его долги (почему-то все Шмелевы при их явном таланте к предпринимательству, умирая, оставляли долги). Сергей Иванович покупал лес, гонял плоты и барки с этим лесом – в спектакль вошла история с барочкой, которую лед срезал, – держал, как и его бабушка Устинья, банные заведения; кирпич для этих бань поставлял завод родственника, Егора Васильевича. Как вы думаете, сколько работников было у отца писателя? Оно, конечно, колебалось, т.к. кого-то нанимали только на сезон, но в среднем примерно 300 человек было под началом Сергея Ивановича Шмелева. И предприятия у него были самые разные, как бы мы сейчас сказали, мелкого и среднего бизнеса, в разных местах Москвы. Даже в «Лете Господне» они перечисляются:

Его дело и продолжил сын, Сергей Иванович – тот самый «папашенька» из книги «Лето Господне». Он не получил образования, как, собственно, и его отец – только четыре года в Московском мещанском училище, курса не закончил, с 15 лет помогал отцу в работе и после его смерти продолжил его дело. Стал постепенно выплачивать его долги (почему-то все Шмелевы при их явном таланте к предпринимательству, умирая, оставляли долги). Сергей Иванович покупал лес, гонял плоты и барки с этим лесом – в спектакль вошла история с барочкой, которую лед срезал, – держал, как и его бабушка Устинья, банные заведения; кирпич для этих бань поставлял завод родственника, Егора Васильевича. Как вы думаете, сколько работников было у отца писателя? Оно, конечно, колебалось, т.к. кого-то нанимали только на сезон, но в среднем примерно 300 человек было под началом Сергея Ивановича Шмелева. И предприятия у него были самые разные, как бы мы сейчас сказали, мелкого и среднего бизнеса, в разных местах Москвы. Даже в «Лете Господне» они перечисляются:

«Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим… Василь-Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и… Все в порядке!» Даже по одной цитате видно, как должен был крутиться этот молодой предприниматель. И подряды здесь, и его собственные предприятия, и платные купанья на реке – как мы сейчас бы сказали, платные частные пляжи, и пункты проката лодок... Неудивительно, что дома его редко видели – только в праздничные дни, что в книге и показано. Это большая радость, когда у папашеньки любимого есть время обнять мальчика и с ним пообщаться.

«Отец забрасывает вопросами: поданы ли под Воробьевку лодки, в Марьиной роще как, сколько свай вбито у Спасского, что купальни у Каменного, портомойни на Яузе, плоты под Симоновом, дачи в Сокольниках, лодки на перевозе под Девичьим… Василь-Василич ерзает пальцем в книжечке, с носа его повисла капелька, нос багровый и маслится. Все в порядке: купальни, стройка в Сокольниках, лодки под Воробьевку поданы для гулянья, и душегубки для англичан, и фиверки в Зоологическом на пруду наводят, и травы пять возов к вечеру подвезут, душистой-ароматной, для Святой Троицы, и сваи, и портомойни, и камня выгружено, и кокоры с барок на стройку посланы, и… Все в порядке!» Даже по одной цитате видно, как должен был крутиться этот молодой предприниматель. И подряды здесь, и его собственные предприятия, и платные купанья на реке – как мы сейчас бы сказали, платные частные пляжи, и пункты проката лодок... Неудивительно, что дома его редко видели – только в праздничные дни, что в книге и показано. Это большая радость, когда у папашеньки любимого есть время обнять мальчика и с ним пообщаться.

Отец был, видимо, мягким человеком, к своим работникам относился снисходительно, за что его ругает тот самый дядя Егор, когда отцу подносят на именины крендель.

Отец был, видимо, мягким человеком, к своим работникам относился снисходительно, за что его ругает тот самый дядя Егор, когда отцу подносят на именины крендель.

«Дядя Егор поглядел на крендель, зачвокал зубом, с досады словно, и говорит:

– «Благому»!.. вот, дурачье!.. Лучше бы выпекли – «пло-хо-му!».

А отец и говорит, грустно так:

– Почему же – «плохому»? разве уж такой плохой?

А дядя Егор, сердито так, на крендель:

– Народишко балуешь-портишь, потому!»

Читая страницы этой книги, невольно предполагаешь, что Егор Васильевич был более успешен в своем бизнесе, раз он «народишко» не баловал. На самом деле, все было наоборот. Стратегия «не баловать» своих работников, лишнего им не платить и вообще быть с ними построже, не принесла Егору Васильевичу никакой выгоды – его кирпичный завод к концу XIX века приносил одни убытки, его сын стал нигилистом и покончил с собой. Печальный конец этой ветви своего рода Иван Сергеевич изобразил, изменив, правда, имена и фамилии, в своей ранней повести «Распад».

А Сергей Иванович был человеком действительно добрым, это проявлялось в его благотворительности; говорится в «Лете Господнем» не раз, как папашенька тайно посылает деньги бедным в праздник. Горкин говорит: и ты, когда вырастешь, делай так, как папашенька.

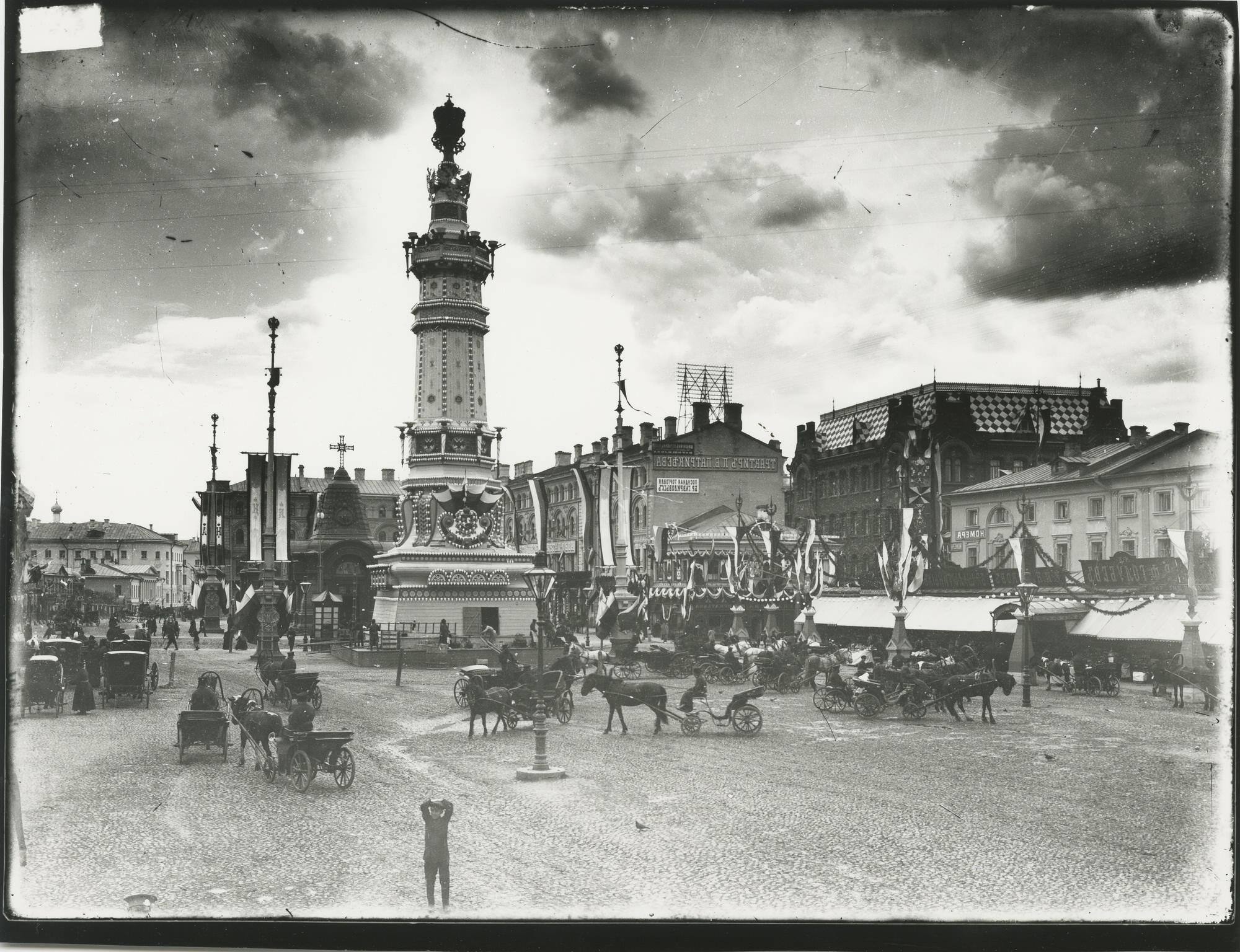

Еще была у Сергея Ивановича Шмелева такая склонность. Он любил дарить подарки своим работникам, что и в спектакле отражено, и радовать москвичей вообще. Он устраивал для горожан разные аттракционы по праздникам: это было дело творческое, но изрядно хлопотное и особой выгоды не приносило. Однако его натура этого требовала. «В Зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа: помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, – к Николину Дню «скипится». Понесли со двора елки и флаги, для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками и шкаликами, для иллюминации. Отправили на долгих санях железные «сани-дилижаны», – публику с гор катать». Устраивают Масличные катания, и принципиально важно, что маленький Ваня там сидит и шлепает печать фамильную на билетике – сын купца в семь лет приобщается к отцовскому делу.

Еще была у Сергея Ивановича Шмелева такая склонность. Он любил дарить подарки своим работникам, что и в спектакле отражено, и радовать москвичей вообще. Он устраивал для горожан разные аттракционы по праздникам: это было дело творческое, но изрядно хлопотное и особой выгоды не приносило. Однако его натура этого требовала. «В Зоологическом саду, где всякие зверушки, на высоких деревянных горах веселая работа: помосты накатывают политым снегом, поливают водой из кадок, – к Николину Дню «скипится». Понесли со двора елки и флаги, для убранки, корзины с разноцветными шарами-лампионами, кубастиками и шкаликами, для иллюминации. Отправили на долгих санях железные «сани-дилижаны», – публику с гор катать». Устраивают Масличные катания, и принципиально важно, что маленький Ваня там сидит и шлепает печать фамильную на билетике – сын купца в семь лет приобщается к отцовскому делу.

Есть несколько рассказов Шмелева, где отцовские дела воссозданы. Например, в «Наполеоне» рассказывается о народном театре. Отец устраивал праздничные иллюминацию и фейерверки, построил в Зоологическом саду копию ледяного дома Анны Иоанновны. Одна из красивых страниц «Лета Господня» описывает его строительство и то, как он выглядел. Хочу подчеркнуть, что это все исторические реалии. И как устроитель разных народных увеселений Сергей Иванович Шмелев даже попал в известную книгу Гиляровского «Москва и москвичи», где он упоминается наравне с другой московской знаменитостью того времени – дрессировщиком зверей Владимиром Леонидовичем Дуровым.

Как умер Сергей Иванович, в книге подробно рассказано – так и было в реальности, его сбросила верховая лошадь, несколько месяцев он боролся с болезнью и ушел из жизни в возрасте 38 лет. И опять осталась молодая вдова: в 31 год с пятью детьми (младшая сестра Шмелева Катя была еще младенцем), с кучей долгов, потому что папашенька, как вспоминал Иван Сергеевич, «был большой франт», после него остался большой гардероб.

Какие еще в книге есть персонажи, имеющие реальных прототипов? Гробовщик Базыкин, например. Он имел лавку в приходе Казанской церкви, которая стояла в самом начале нынешнего Ленинского проспекта – недалеко от места, где сейчас памятник Ленину. В этом храме проходили все богослужения, описанные в книге «Лето Господне». Так вот в этом приходе была лавка Базыкина. Он в спектакле мне очень понравился: прямо как с картины Кустодиева, один в один.

Какие еще в книге есть персонажи, имеющие реальных прототипов? Гробовщик Базыкин, например. Он имел лавку в приходе Казанской церкви, которая стояла в самом начале нынешнего Ленинского проспекта – недалеко от места, где сейчас памятник Ленину. В этом храме проходили все богослужения, описанные в книге «Лето Господне». Так вот в этом приходе была лавка Базыкина. Он в спектакле мне очень понравился: прямо как с картины Кустодиева, один в один.

Приказчик отца – Василий Васильевич – один из сквозных персонажей, реальный приказчик отца Шмелева. Только в книге он описан скорее как человек пожилой, а в реальности ему не было сорока лет, он был ровесником своего хозяина.

Не раз в книге упоминается Барминихин двор. Например, в главе про Рождество. «Где же она, та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным двором, над садом! Каждый год – над этим садом, низко. Она голубоватая, святая». Это был двор шмелевского соседа, купца Сергея Андреевича Бармина. Он тоже занимался щепной торговлей, как и предки Ивана Сергеевича; ну, а его вдова именовалась «Барминиха».

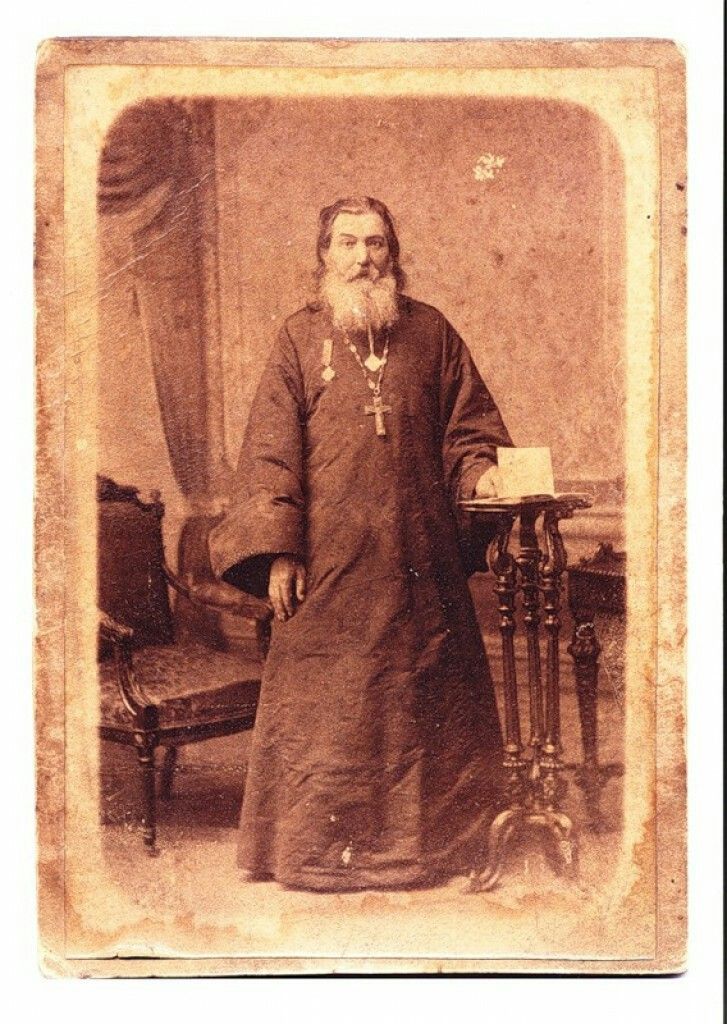

Или вот глава «Яблочный спас». Крапивкин, продавец яблок, говорит Горкину и Ване: «В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-те-ятрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?». А Горкин отвечает: «Как не слыхать… золотое слово!» Краткое упоминание, а что за ним стоит? Отец Валентин Амфитеатров был действительно очень известным московским священником, настоятелем кремлевского собора – правда, не Успенского, а Архангельского, небольшая вольность здесь у Шмелева. К нему ехали со всей Москвы. Он почитался в народе как чудотворец: Иоанн Кронштадский в те же годы в Петербурге, когда приезжали к нему из Москвы, говорил: «Зачем вы ко мне едете, у вас есть отец Валентин Амфитеатров, к нему и идите». У них действительно было много общего в подходе к духовной жизни. А сын отца Валентина учился со Шмелевым в одной гимназии – 6-й гимназии, находившейся рядом с Третьяковской галереей. Они потом переписывались в эмиграции. Александр Валентинович Амфитеатров стал драматургом и театральным критиком.

Или вот глава «Яблочный спас». Крапивкин, продавец яблок, говорит Горкину и Ване: «В Успенский взяли. Самому протопопу соборному отцу Валентину доставляем, Анфи-те-ятрову! Проповеди знаменито говорит, слыхал небось?». А Горкин отвечает: «Как не слыхать… золотое слово!» Краткое упоминание, а что за ним стоит? Отец Валентин Амфитеатров был действительно очень известным московским священником, настоятелем кремлевского собора – правда, не Успенского, а Архангельского, небольшая вольность здесь у Шмелева. К нему ехали со всей Москвы. Он почитался в народе как чудотворец: Иоанн Кронштадский в те же годы в Петербурге, когда приезжали к нему из Москвы, говорил: «Зачем вы ко мне едете, у вас есть отец Валентин Амфитеатров, к нему и идите». У них действительно было много общего в подходе к духовной жизни. А сын отца Валентина учился со Шмелевым в одной гимназии – 6-й гимназии, находившейся рядом с Третьяковской галереей. Они потом переписывались в эмиграции. Александр Валентинович Амфитеатров стал драматургом и театральным критиком.

Так что сплошь и рядом мы видим, что Иван Сергеевич опирается на память о совершенно конкретных людях.

Евлампия Гавриловна, как когда-то Устинья Васильевна, железной рукой успешно вела бизнес, выплатила долги, расширяла свой участок по Калужской улице, и отдала Шмелева в чуть ли не самую престижную – 1-ю Московскую гимназию, напротив Храма Христа Спасителя. Там был огромный конкурс; она добилась, чтобы сыночка туда взяли, но для него это была совершенно непривычная атмосфера, он был подавлен морально, ничего не понимал, что ему учителя говорят, и приносил двойки. Она решила, что назло. Раз нет отца, кто воспитает ребенка твердой рукой? И очень сильно его порола. Вот об этом он много вспоминал, и это навсегда их отношения изменило. Шмелев рассказывал об этом Буниным в эмиграции в 1920-е годы, и вспоминал еще через 20 лет в письмах Ольге Бредиус-Субботиной. Это забыть он не мог. И мамы в «Лете Господнем» нет.

Евлампия Гавриловна, как когда-то Устинья Васильевна, железной рукой успешно вела бизнес, выплатила долги, расширяла свой участок по Калужской улице, и отдала Шмелева в чуть ли не самую престижную – 1-ю Московскую гимназию, напротив Храма Христа Спасителя. Там был огромный конкурс; она добилась, чтобы сыночка туда взяли, но для него это была совершенно непривычная атмосфера, он был подавлен морально, ничего не понимал, что ему учителя говорят, и приносил двойки. Она решила, что назло. Раз нет отца, кто воспитает ребенка твердой рукой? И очень сильно его порола. Вот об этом он много вспоминал, и это навсегда их отношения изменило. Шмелев рассказывал об этом Буниным в эмиграции в 1920-е годы, и вспоминал еще через 20 лет в письмах Ольге Бредиус-Субботиной. Это забыть он не мог. И мамы в «Лете Господнем» нет.

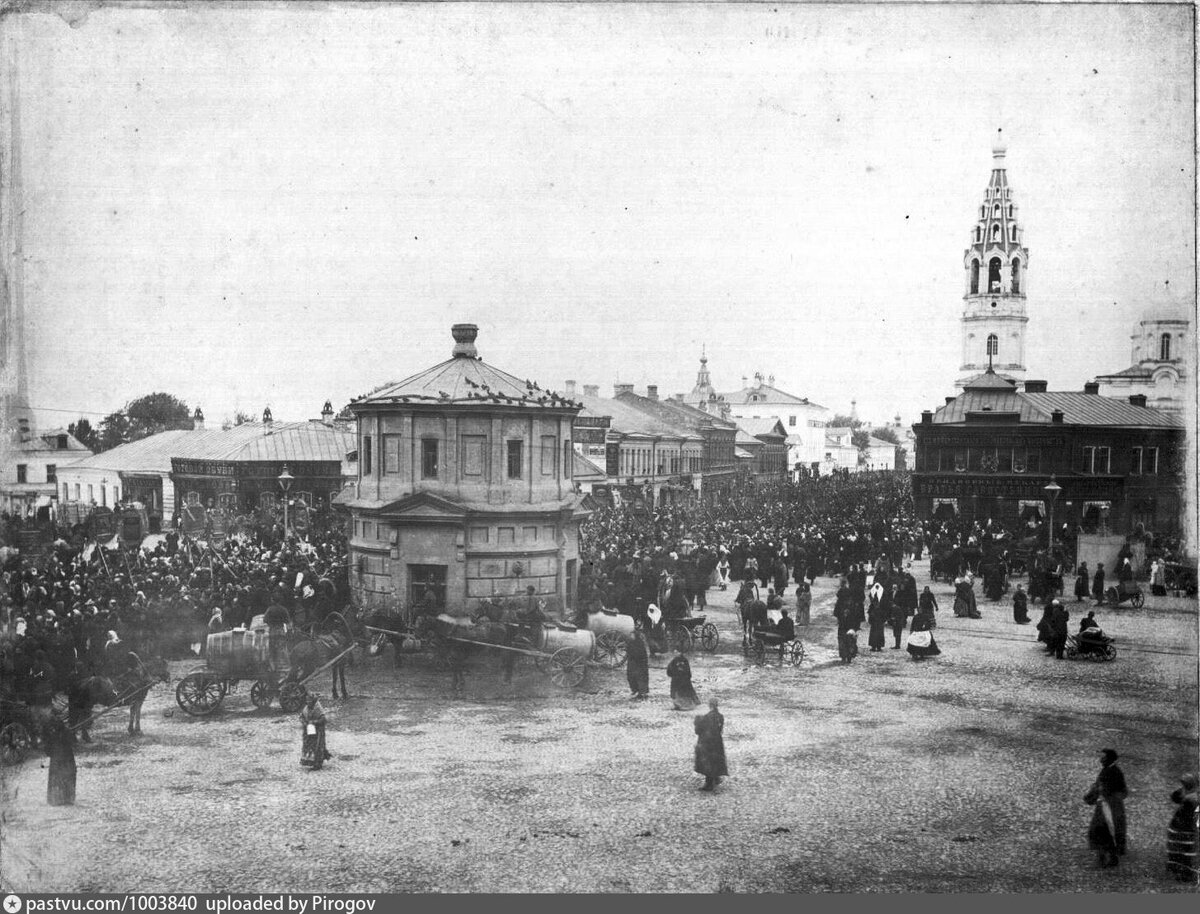

Наша лекция называется «Московская сага» не только потому, что в книге так много говорится о семье автора. Но и потому, что семья показана на широком фоне московской жизни, где упоминаются и ремесленники с Житной улицы, и некие «бромлейцы» – рабочие с завода Бромлей, который тоже на Калужской улице стоял. Там разбросано множество реалий московской жизни. Когда Шмелев начинал писать «Лето Господне», он в письме одному из ближайших своих друзей, генералу Деникину, упоминал, что хочет в этой книге «дать всю Русь». В итоге он не дал всю Русь, но законченный образ утраченной страны нарисовал. Как другой его многолетний друг, философ Иван Ильин, писал, что здесь вся Россия дана «от разливанного постного рынка до запахов и молитв Яблочного Спаса, от «розговин» до крещенского купанья в проруби». Шмелев воспроизводит мельчайшие подробности быта, включая все подаваемые на стол многочисленные кушанья, звуки и запахи – так выпукло, с такой художественной силой, что перед нами словно встает из небытия целый исчезнувший мир.

Наша лекция называется «Московская сага» не только потому, что в книге так много говорится о семье автора. Но и потому, что семья показана на широком фоне московской жизни, где упоминаются и ремесленники с Житной улицы, и некие «бромлейцы» – рабочие с завода Бромлей, который тоже на Калужской улице стоял. Там разбросано множество реалий московской жизни. Когда Шмелев начинал писать «Лето Господне», он в письме одному из ближайших своих друзей, генералу Деникину, упоминал, что хочет в этой книге «дать всю Русь». В итоге он не дал всю Русь, но законченный образ утраченной страны нарисовал. Как другой его многолетний друг, философ Иван Ильин, писал, что здесь вся Россия дана «от разливанного постного рынка до запахов и молитв Яблочного Спаса, от «розговин» до крещенского купанья в проруби». Шмелев воспроизводит мельчайшие подробности быта, включая все подаваемые на стол многочисленные кушанья, звуки и запахи – так выпукло, с такой художественной силой, что перед нами словно встает из небытия целый исчезнувший мир.

В описании кушаний со Шмелевым может сравниться только писатель, которого он с детства любил, Павел Иванович Мельников-Печерский, который в своей дилогии, очень ценимой Шмелевым, «В лесах и на горах» так же вкусно описал быт купцов нижегородских и жизнь в заволжских скитах середины XIX века. Но автор там постоянно дает сноски. Например, объясняет, что такое волжский квас (это смесь шампанского с соком ананаса, в который добавлены замороженные кусочки фруктов). А Шмелев не делает пояснений, и современному читателю что-то может быть не понятно. Когда со сцены в спектакле звучит название кушанья «грешники» – первая реакция, что это про людей, а потом понимаешь, что это такая вкусняшка, которая во время поста особенно хороша. Или яблоки. В главе «Яблочный спас» Крапивкин говорит: «…вот белый налив, – «если глядеть на солнышко, как фонарик!» – вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка». Что мы из этого знаем? Белый налив. (Из зала: «Коричневое и анисовое» – прим. ред.). Не сравнить с описанным разнообразием.

В описании кушаний со Шмелевым может сравниться только писатель, которого он с детства любил, Павел Иванович Мельников-Печерский, который в своей дилогии, очень ценимой Шмелевым, «В лесах и на горах» так же вкусно описал быт купцов нижегородских и жизнь в заволжских скитах середины XIX века. Но автор там постоянно дает сноски. Например, объясняет, что такое волжский квас (это смесь шампанского с соком ананаса, в который добавлены замороженные кусочки фруктов). А Шмелев не делает пояснений, и современному читателю что-то может быть не понятно. Когда со сцены в спектакле звучит название кушанья «грешники» – первая реакция, что это про людей, а потом понимаешь, что это такая вкусняшка, которая во время поста особенно хороша. Или яблоки. В главе «Яблочный спас» Крапивкин говорит: «…вот белый налив, – «если глядеть на солнышко, как фонарик!» – вот ананасное-царское, красное, как кумач, вот анисовое монастырское, вот титовка, аркад, боровинка, скрыжапель, коричневое, восковое, бель, ростовка-сладкая, горьковка». Что мы из этого знаем? Белый налив. (Из зала: «Коричневое и анисовое» – прим. ред.). Не сравнить с описанным разнообразием.

Этот московский мир включает и множество храмов. Вот, например: «…едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским рынком, Григория Неокесарийского». Церковь Иоанна Воина до сих пор есть на Якиманке, но скольких церквей, упомянутых Шмелевым, уже не было, когда он создавал свое произведение. Кстати, его родная приходская Казанская церковь была уничтожена сравнительно поздно – в 1970-е годы ХХ века. Долгое время при советской власти там был кинотеатр «Авангард», а потом ее снесли.

Этот московский мир включает и множество храмов. Вот, например: «…едем по пустынной Якиманке, мимо розовой церкви Ивана Воина, мимо виднеющейся в переулке Спаса в Наливках, мимо желтеющего в низочке Марона, мимо краснеющего далеко, за Полянским рынком, Григория Неокесарийского». Церковь Иоанна Воина до сих пор есть на Якиманке, но скольких церквей, упомянутых Шмелевым, уже не было, когда он создавал свое произведение. Кстати, его родная приходская Казанская церковь была уничтожена сравнительно поздно – в 1970-е годы ХХ века. Долгое время при советской власти там был кинотеатр «Авангард», а потом ее снесли.

Когда на Воробьевых горах отец незадолго перед смертью сидит у Крынкина, они едят клубнику и смотрят на Москву. Отец любуется: какая прекрасная Москва – вот этот храм, этот храм, а где же Чудов монастырь? – не вижу, глаза стали слабые. Но дело не в глазах, а в том, что Чудова монастыря в годы создания книги уже не было, и Шмелев прекрасно это знал. Знал, что нет Спаса на Бору, который он упоминал, и так далее. Он описывает Москву, которой уже нет.

И это наводит нас на мысль, что книга эта – вся про воскресение. Потому что Шмелев воскрешает этот мир Москвы его детства, который ушел не мирным, не естественным путем, а был разрушен совершенно сознательно. И давайте представим себе, в каком контексте историческом, литературном возникло это произведение. Когда Шмелев создавал в Париже «Лето Господне», в это же время советский поэт Александр Безыменский писал:

И это наводит нас на мысль, что книга эта – вся про воскресение. Потому что Шмелев воскрешает этот мир Москвы его детства, который ушел не мирным, не естественным путем, а был разрушен совершенно сознательно. И давайте представим себе, в каком контексте историческом, литературном возникло это произведение. Когда Шмелев создавал в Париже «Лето Господне», в это же время советский поэт Александр Безыменский писал:

Расеюшка-Русь, повторяю я снова,

Чтоб слова такого не вымолвить век.

Расеюшка-Русь, распроклятое слово

Трехполья, болот и мертвеющих рек…

Как не порадоваться, что эта страна

Околела, умерла, сдохла?

Что ж, вечная память тебе.

Не жила ты, а только охала.

И это пишет поэт, официально признанный государством. А Шмелев воскрешает мир, который приговаривается к смерти.

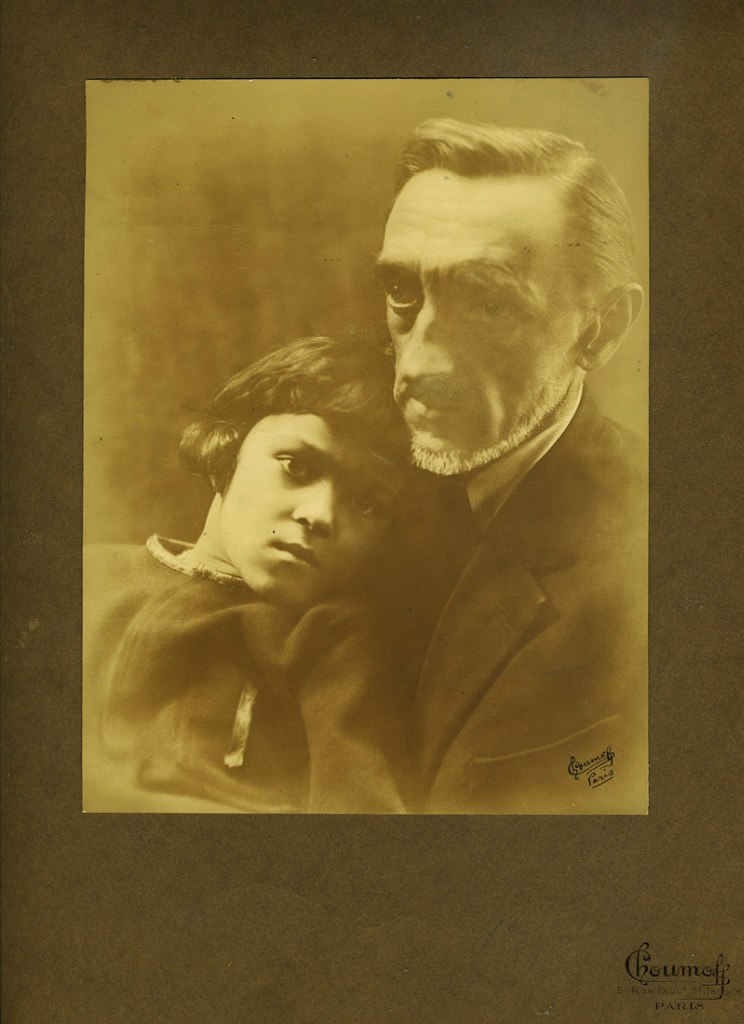

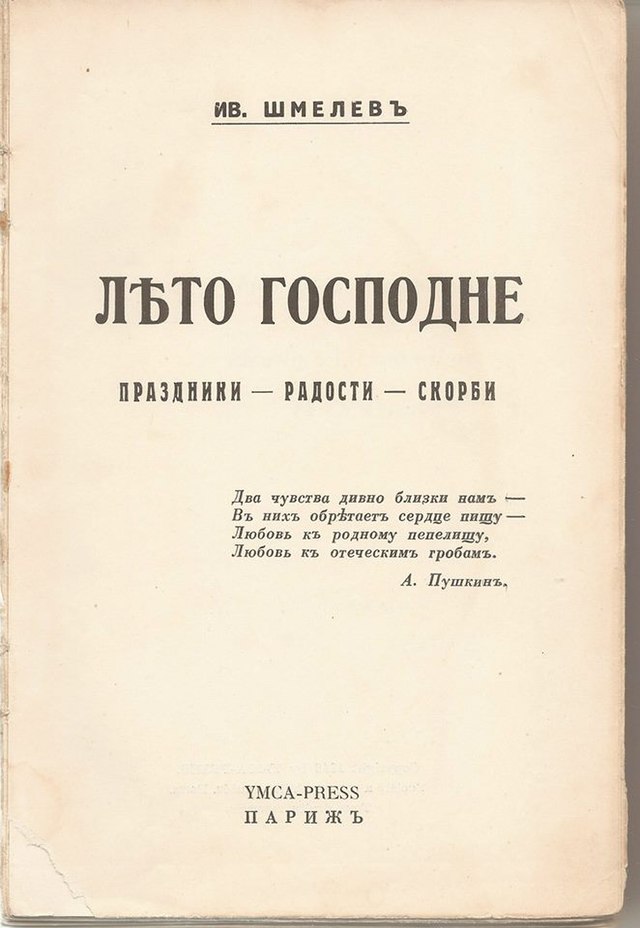

Как эта книга складывалась? Она возникла как сборник рассказов о праздниках. Первый рассказ был написан в 1927 году и опубликован в рождественском выпуске эмигрантской газеты в 1928-м. Это рассказ «Рождество», который начинается словами «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество», – обращенными в первую очередь к крестнику и внучатому племяннику Иву Жантийому, Ивушке, сыну племянницы жены Шмелева, которая вышла замуж за француза. Но, конечно, это обращено и ко всем русским детям эмиграции – рассказ о том, как в России праздновали Рождество, Троицу, Масленицу и так далее. Из таких рассказов сложилась книжка «Лето Господне. Праздники», которая вышла в 1933 году в Белграде. А потом Шмелев стал писать вторую часть, про те же праздники, еще не зная, что это будет продолжение…

Как эта книга складывалась? Она возникла как сборник рассказов о праздниках. Первый рассказ был написан в 1927 году и опубликован в рождественском выпуске эмигрантской газеты в 1928-м. Это рассказ «Рождество», который начинается словами «Ты хочешь, милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество», – обращенными в первую очередь к крестнику и внучатому племяннику Иву Жантийому, Ивушке, сыну племянницы жены Шмелева, которая вышла замуж за француза. Но, конечно, это обращено и ко всем русским детям эмиграции – рассказ о том, как в России праздновали Рождество, Троицу, Масленицу и так далее. Из таких рассказов сложилась книжка «Лето Господне. Праздники», которая вышла в 1933 году в Белграде. А потом Шмелев стал писать вторую часть, про те же праздники, еще не зная, что это будет продолжение…

В 1934 году с Иваном Сергеевичем случилась такая история, которую он сам считал чудесной. Он вообще в жизни много страдал от язвы желудка, это было хроническое заболевание, которое в 1934 году обострилось. Ему назначили операцию, которой он боялся. И в ночь перед операцией он увидел сон, где его рентгеновские снимки перечеркнуты надписью «Святой Серафим». Когда он проснулся, то почувствовал, что ему помогает Серафим Саровский; разбудил жену, рассказал сон, и на следующий день другой врач сказал ему, что операция не нужна. Сразу скажу, что операцию ему все-таки сделали, но через много лет – в 1949 году. И он не случайно ее боялся, так как вскоре после нее умер. Но тот случай воспринял как Божье обращение к нему: что отныне он под защитой свыше и должен писать по-другому, чтобы раскрыть людям эту благую силу любви Бога к человеку. И снова стал писать рассказы о своем детстве, но обратите внимание, в этой второй части книги, которая сейчас называется «Радости», показано внутреннее содержание праздников (в отличие от первой части, где они показаны больше с внешней стороны – в каждой по 16 глав): как их переживает ребенок, его первая исповедь, как он ощущает общее предстояние людей Отцовской Божьей воле. А третья часть – «Скорби» – короче: она из 9 глав, и Шмелев ее писал, когда его собственные скорби были для него почти невыносимы. Не то чтобы у него до этого скорбей не было: он потерял любимого сына Сереженьку в Крыму…

В 1934 году с Иваном Сергеевичем случилась такая история, которую он сам считал чудесной. Он вообще в жизни много страдал от язвы желудка, это было хроническое заболевание, которое в 1934 году обострилось. Ему назначили операцию, которой он боялся. И в ночь перед операцией он увидел сон, где его рентгеновские снимки перечеркнуты надписью «Святой Серафим». Когда он проснулся, то почувствовал, что ему помогает Серафим Саровский; разбудил жену, рассказал сон, и на следующий день другой врач сказал ему, что операция не нужна. Сразу скажу, что операцию ему все-таки сделали, но через много лет – в 1949 году. И он не случайно ее боялся, так как вскоре после нее умер. Но тот случай воспринял как Божье обращение к нему: что отныне он под защитой свыше и должен писать по-другому, чтобы раскрыть людям эту благую силу любви Бога к человеку. И снова стал писать рассказы о своем детстве, но обратите внимание, в этой второй части книги, которая сейчас называется «Радости», показано внутреннее содержание праздников (в отличие от первой части, где они показаны больше с внешней стороны – в каждой по 16 глав): как их переживает ребенок, его первая исповедь, как он ощущает общее предстояние людей Отцовской Божьей воле. А третья часть – «Скорби» – короче: она из 9 глав, и Шмелев ее писал, когда его собственные скорби были для него почти невыносимы. Не то чтобы у него до этого скорбей не было: он потерял любимого сына Сереженьку в Крыму…

Вся эта книга «Лето Господне» – альтернатива «Солнцу мертвых». Сам Шмелев признавался, что теперь хочет написать «Солнце живых». «Солнце мертвых» – книга очень страшная, как сказал о ней Томас Манн: «Читайте, если у вас хватит смелости». Шмелев описал в ней то, что сам испытал, видел и слышал в Профессорском уголке Алушты в конце 1920 года и в 1921-м. И Солженицын писал, что «Солнце мертвых» – самая страшная книга в русской литературе. И Шмелев одной своей близкой корреспондентке писал, что он там все смягчал. Почти через 20 лет после создания книги – в 1941 году – он признавался Ольге Бредиус-Субботиной, что только часть страданий оставил он в «Солнце мертвых»: «Я с ужасом вижу, что живу. Я не должен жить после всего, что было». Годами он эту боль носил в себе, и она не уходила. А в 1921 году, когда он еще надеялся своего Сережу вызволить и не знал, что он уже расстрелян, писал Горькому: «Знаете, что я давно бы убил жену и себя, если бы еще не последняя искра – узнать, что сын. Знаете, я готов всю жизнь сидеть в грязи придорожной и бить щебень с зари до зари, только б узнать о сыне». И другому советскому деятелю он пишет в Москву: «Пусть затребуют меня в Москву, пусть дадут мне работу какую угодно, пусть в раба превратят меня, в верного раба. Если из моей силы писательской уже нельзя добыть строительного материала, то хоть на мусор-то я, на щебень-то гожусь еще – в посыльные, в гвоздики-то еще годен, я и на гвоздики, на все готов, лишь бы сын жил». Шмелев готов был на любые унижения, на что угодно, настолько он любил своего Сережу. И очень долго он жил с надеждой, что сын спасся, потому что были случаи, когда люди бежали из-под расстрела. И он вспоминал, что они с женой даже долгие годы не служили панихиды – верили, что сын может быть жив. С такой болью он жил много лет – и нашел в себе силы писать эти праздники «Лета Господнего». Конечно, ему давала силы жена, Ольга Александровна, которая была с ним с гимназических лет, его многолетняя верная подруга. И, конечно, был большим утешением Ивистион Жантийом, который подолгу у них жил и во многом заменил им Сереженьку.

Вся эта книга «Лето Господне» – альтернатива «Солнцу мертвых». Сам Шмелев признавался, что теперь хочет написать «Солнце живых». «Солнце мертвых» – книга очень страшная, как сказал о ней Томас Манн: «Читайте, если у вас хватит смелости». Шмелев описал в ней то, что сам испытал, видел и слышал в Профессорском уголке Алушты в конце 1920 года и в 1921-м. И Солженицын писал, что «Солнце мертвых» – самая страшная книга в русской литературе. И Шмелев одной своей близкой корреспондентке писал, что он там все смягчал. Почти через 20 лет после создания книги – в 1941 году – он признавался Ольге Бредиус-Субботиной, что только часть страданий оставил он в «Солнце мертвых»: «Я с ужасом вижу, что живу. Я не должен жить после всего, что было». Годами он эту боль носил в себе, и она не уходила. А в 1921 году, когда он еще надеялся своего Сережу вызволить и не знал, что он уже расстрелян, писал Горькому: «Знаете, что я давно бы убил жену и себя, если бы еще не последняя искра – узнать, что сын. Знаете, я готов всю жизнь сидеть в грязи придорожной и бить щебень с зари до зари, только б узнать о сыне». И другому советскому деятелю он пишет в Москву: «Пусть затребуют меня в Москву, пусть дадут мне работу какую угодно, пусть в раба превратят меня, в верного раба. Если из моей силы писательской уже нельзя добыть строительного материала, то хоть на мусор-то я, на щебень-то гожусь еще – в посыльные, в гвоздики-то еще годен, я и на гвоздики, на все готов, лишь бы сын жил». Шмелев готов был на любые унижения, на что угодно, настолько он любил своего Сережу. И очень долго он жил с надеждой, что сын спасся, потому что были случаи, когда люди бежали из-под расстрела. И он вспоминал, что они с женой даже долгие годы не служили панихиды – верили, что сын может быть жив. С такой болью он жил много лет – и нашел в себе силы писать эти праздники «Лета Господнего». Конечно, ему давала силы жена, Ольга Александровна, которая была с ним с гимназических лет, его многолетняя верная подруга. И, конечно, был большим утешением Ивистион Жантийом, который подолгу у них жил и во многом заменил им Сереженьку.

А в 1936 году Ольга Александровна умерла: она долго жаловалась на сердце, и умерла за несколько дней. И для Шмелева это была потеря страшная, вторая его тяжелая потеря после Сережи. Он пишет своим друзьям, как он воет в этой парижской квартире, как он не может смириться. И откровенно написал: «Я теряю Бога». Ивистион был уже взрослым, у него была уже своя жизнь, и потому Шмелев остался один. Его утешением была корреспондентка – тоже Ольга Александровна, по фамилии Бредиус, в девичестве Субботина. Это читательница, которая ему написала по поводу первой книги «Лето Господне», как она ею восхищается, и между ними завязалась переписка. Много лет они переписывались, не видя друг друга – он в Париже, она в Голландии. Но Иван Сергеевич очень ею увлекся, надеялся создать с ней семью и даже что она родит ему нового Сереженьку, но это все осталось лишь мечтами. Один лишь раз они увиделись – она приезжала в Париж уже после Второй мировой войны, но прошло уже много лет и ничего было не вернуть.

А в 1936 году Ольга Александровна умерла: она долго жаловалась на сердце, и умерла за несколько дней. И для Шмелева это была потеря страшная, вторая его тяжелая потеря после Сережи. Он пишет своим друзьям, как он воет в этой парижской квартире, как он не может смириться. И откровенно написал: «Я теряю Бога». Ивистион был уже взрослым, у него была уже своя жизнь, и потому Шмелев остался один. Его утешением была корреспондентка – тоже Ольга Александровна, по фамилии Бредиус, в девичестве Субботина. Это читательница, которая ему написала по поводу первой книги «Лето Господне», как она ею восхищается, и между ними завязалась переписка. Много лет они переписывались, не видя друг друга – он в Париже, она в Голландии. Но Иван Сергеевич очень ею увлекся, надеялся создать с ней семью и даже что она родит ему нового Сереженьку, но это все осталось лишь мечтами. Один лишь раз они увиделись – она приезжала в Париж уже после Второй мировой войны, но прошло уже много лет и ничего было не вернуть.

Все это нужно представлять, когда мы читаем последние главы «Лета Господня» «Скорби». Когда маленький герой Ванечка спрашивает, почему Бог забирает папашеньку, такого молодого, такого красивого, Горкин старается его вразумить, утешить, хотя и сам горюет (в спектакле это тоже очень хорошо показано и сделан акцент на том, как эту скорбь человек преодолевает). Что значит преодолевать скорби? Они остаются с ним, но покрываются верой в воскресение, которой проникнута в итоге вся книга «Лето Господне» и которая была тем единственным, что поддерживало ее автора в последние годы жизни. Потому что земных надежд у Шмелева не осталось – ни надежды на возвращение в Россию, ни надежды на то, что Россия восстанет в той реальности, в которой он ее любил, но вера в воскресение пронизывает всю книгу.

Все это нужно представлять, когда мы читаем последние главы «Лета Господня» «Скорби». Когда маленький герой Ванечка спрашивает, почему Бог забирает папашеньку, такого молодого, такого красивого, Горкин старается его вразумить, утешить, хотя и сам горюет (в спектакле это тоже очень хорошо показано и сделан акцент на том, как эту скорбь человек преодолевает). Что значит преодолевать скорби? Они остаются с ним, но покрываются верой в воскресение, которой проникнута в итоге вся книга «Лето Господне» и которая была тем единственным, что поддерживало ее автора в последние годы жизни. Потому что земных надежд у Шмелева не осталось – ни надежды на возвращение в Россию, ни надежды на то, что Россия восстанет в той реальности, в которой он ее любил, но вера в воскресение пронизывает всю книгу.

Писатель издал ее в итоговом виде в 1948 году, и, конечно, это уже совсем другая книга. Не только потому, что добавились новые рассказы, а еще и потому, что Шмелев совершенно изменил порядок этих рассказов. И начинается она не со слов «Ты хочешь, милый мальчик…», а с рассказа «Чистый понедельник», когда в первый день поста отец поет любимую свою молитву, тропарь «Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим». И потом это слово «воскресение» повторяется в разных главах. В главе «Вербное воскресенье» герои разговаривают о всеобщем восстании из мертвых. Когда Пасху встречают – и там эта мысль о воскресении. И в последней главе, когда хоронят отца, идет целый ряд деталей, возвращающих нас к первой главе: и можжевелка, и звон похоронный, «будто это Чистый понедельник». Книга получилась красивой кольцевой композиции, а выход из этого земного круга – в надежде на всеобщее воскресение.

И завершить я хочу словами о Шмелеве французского писателя Анри Труайя, который восхищался книгой «Лето Господне»: «Движение солнца в небе сопровождается движениями внутреннего солнца души. Иван Шмелев, сам того не осознавая, ушел дальше своей цели. Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».

Подготовила Ольга Бигильдинская

Фото Марии Моисеевой и из открытых источников

Видеоверсию лекции смотрите в группе РАМТа во «ВКонтакте»