Переписывая жизнь: литературная автобиография как жанр жанров

Лекция филолога Татьяны Марченко

17.07.2025

3 февраля 2025 года в Черной комнате РАМТа состоялась лекция «Переписывая жизнь: литературная автобиография как жанр жанров». Она продолжила просветительскую программу «Посланники русского зарубежья», приуроченную к спектаклям РАМТа «Усадьба Ланиных» по пьесе Б.Зайцева и «Лето Господне» по роману И.Шмелева. Лекцию прочла доктор филологических наук, заведующая отделом российской культуры Дома русского зарубежья им. А.И.Солженицына Татьяна Марченко.

Авторизованная расшифровка (фрагменты)

Мне кажется, моя лекция должна сюжетно стремиться к тому, чтобы определить, в чем была миссия русской литературной эмиграции, потому что именно в мемуарно-автобиографическом жанре ей удалось эту свою миссию осуществить.

Мне кажется, моя лекция должна сюжетно стремиться к тому, чтобы определить, в чем была миссия русской литературной эмиграции, потому что именно в мемуарно-автобиографическом жанре ей удалось эту свою миссию осуществить.

О названии. Мне горячо хотелось бы назвать автобиографию не жанром жанров, а сказкой сказок, потому что автобиография писателя – это не то, что мы оставляем в отделе кадров, но даже в ней мы часто что-то выделяем, а что-то опускаем. Что же говорить про автобиографию художественную? Это – свободное сочинение на заданную тему.

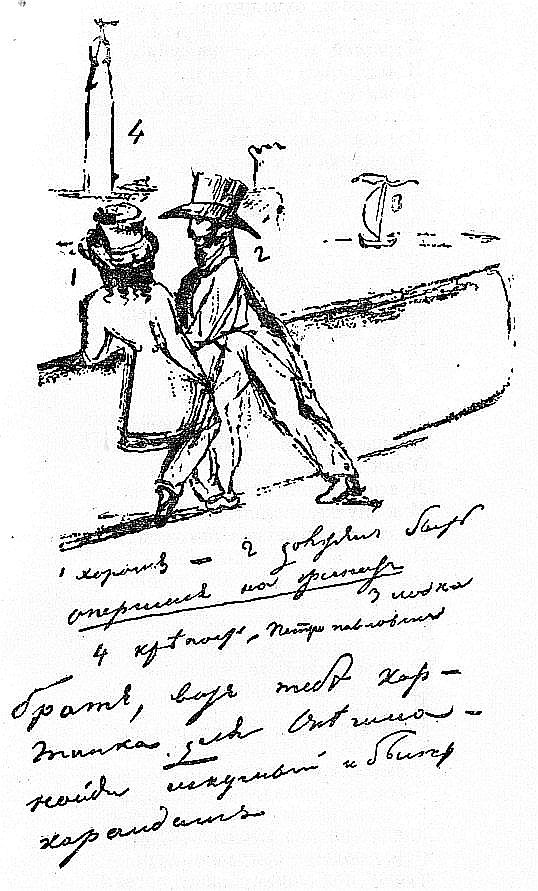

Автобиография пронизывает все жанры литературы. Вот вы читаете лирические отступления «Евгения Онегина». Это и есть автобиография Пушкина, которая просочилась в текст и пронизала собой весь этот чудесный роман или, если хотите, поэму, сделала ее в том числе и автобиографической.

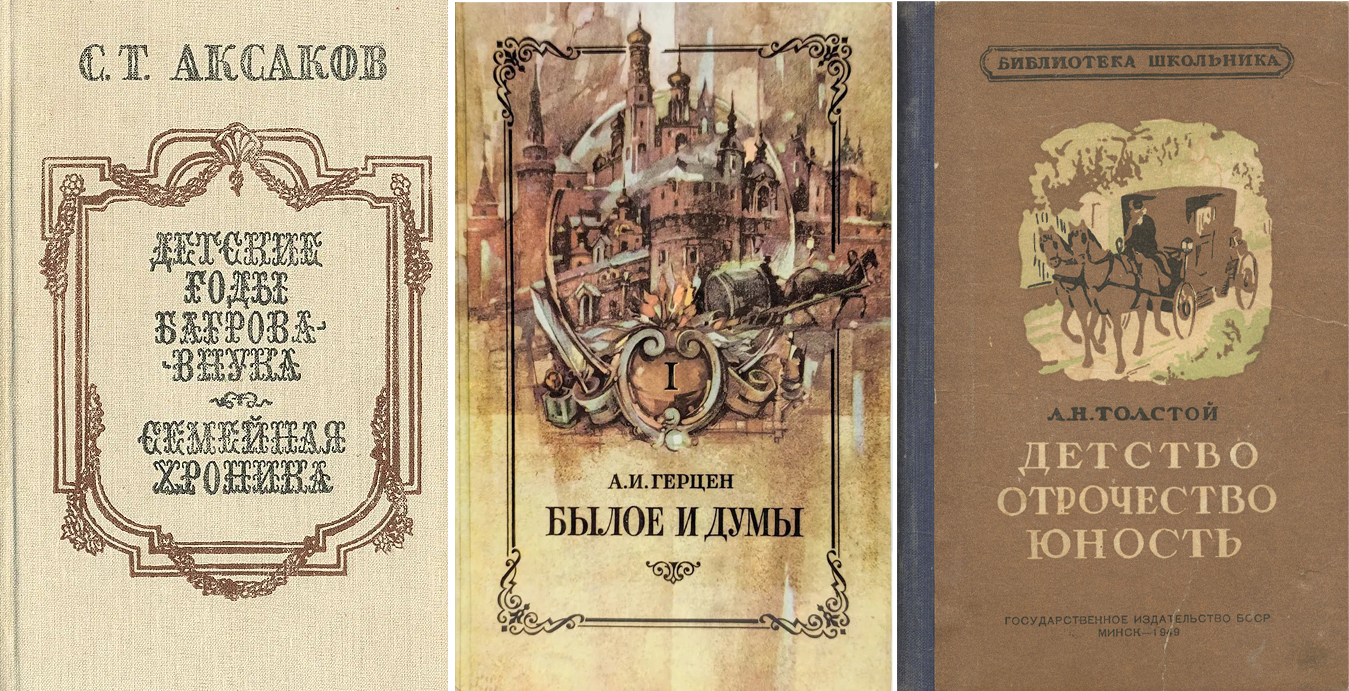

Это и «Семейная хроника» Аксакова, и «Былое и думы» Герцена. Обратите внимание, как название задает жанр автобиографии. Она бывает семейной хроникой, лирическим отступлением, а может быть рассказами о былом и думами о нем. Часто в научной литературе в описании какого-то произведения встречается: «он стал автором своего “былого и дум”». Герцен порождает жанр. Или хорошо знакомое всем «Детство» Льва Толстого, взорвавшее не только русскую, но и мировую литературу – произведение, которое было переведено буквально на все языки. Посмотрите, как много следует за ним произведений в жанре воспоминаний о детстве: «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского, «Детство» Горького, «Детство Никиты» Алексея Толстого. Потом на фундаменте золотой классики автобиографических книг о детстве вырастет советская детская литература, явление совершенно уникальное и неповторимое.

Это и «Семейная хроника» Аксакова, и «Былое и думы» Герцена. Обратите внимание, как название задает жанр автобиографии. Она бывает семейной хроникой, лирическим отступлением, а может быть рассказами о былом и думами о нем. Часто в научной литературе в описании какого-то произведения встречается: «он стал автором своего “былого и дум”». Герцен порождает жанр. Или хорошо знакомое всем «Детство» Льва Толстого, взорвавшее не только русскую, но и мировую литературу – произведение, которое было переведено буквально на все языки. Посмотрите, как много следует за ним произведений в жанре воспоминаний о детстве: «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского, «Детство» Горького, «Детство Никиты» Алексея Толстого. Потом на фундаменте золотой классики автобиографических книг о детстве вырастет советская детская литература, явление совершенно уникальное и неповторимое.

Детство – это прежде всего то, что занимает писателя. Некоторые на этом «счастливом, счастливом» (по Л. Толстому) периоде в автобиографическом повествовании и останавливаются. Как, например, очень благоразумно сделал Иван Шмелев в своем «Лете Господнем»: так и оставил своего альтер эго – Ваню – ребенком. И если Горький разрушает все возможные традиции описания родового гнезда, то мы как раз будем говорить не о разрушении этой традиции, а об ее сохранении, ее ностальгическом одухотворении в русском зарубежье.

Назову год, когда уехали из России авторы, о которых я собиралась сегодня с вами говорить. Это год 1922: Николай Бердяев, Марина Цветаева, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Нина Берберова, Иван Шмелев, Борис Зайцев, Михаил Осоргин. Остальные уехали чуть раньше, потому что это была та самая белая эмиграция, они уходили с добровольческой армией, с остатками белой армии, эвакуировались из Одессы, Новороссийска, Крыма в Константинополь и дальше. Это Бунин с женой Верой Николаевной; Галина Кузнецова, которая молоденькой девочкой уезжала со своим мужем, белым офицером Петровым; Владимир Сергеевич Варшавский, который был подростком и ехал на пароходе со своим отцом, одесским журналистом Сергеем Варшавским; Роман Гуль, который прошел Ледяной поход с Белой армией и написал об этом воспоминания; ну и Владимир Набоков, который довольно спокойно, с семьей в очень комфортных условиях, раньше, еще до белой эвакуации, уехал в 1919 году из Крыма (его отец В.Д. Набоков был одним из лидеров партии кадетов, занимал пост министра юстиции Второго Крымского краевого правительства) в Константинополь и, не выходя на берег, только поглядев на силуэты минаретов и кораблей в бухте в Золотом роге, отправился дальше в Европу. Тяготы эмигрантских бедствий и ритуальное идеализирование «счастливой, счастливой, невозвратимой поры детства» относятся к уже более поздним годам.

Назову год, когда уехали из России авторы, о которых я собиралась сегодня с вами говорить. Это год 1922: Николай Бердяев, Марина Цветаева, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Нина Берберова, Иван Шмелев, Борис Зайцев, Михаил Осоргин. Остальные уехали чуть раньше, потому что это была та самая белая эмиграция, они уходили с добровольческой армией, с остатками белой армии, эвакуировались из Одессы, Новороссийска, Крыма в Константинополь и дальше. Это Бунин с женой Верой Николаевной; Галина Кузнецова, которая молоденькой девочкой уезжала со своим мужем, белым офицером Петровым; Владимир Сергеевич Варшавский, который был подростком и ехал на пароходе со своим отцом, одесским журналистом Сергеем Варшавским; Роман Гуль, который прошел Ледяной поход с Белой армией и написал об этом воспоминания; ну и Владимир Набоков, который довольно спокойно, с семьей в очень комфортных условиях, раньше, еще до белой эвакуации, уехал в 1919 году из Крыма (его отец В.Д. Набоков был одним из лидеров партии кадетов, занимал пост министра юстиции Второго Крымского краевого правительства) в Константинополь и, не выходя на берег, только поглядев на силуэты минаретов и кораблей в бухте в Золотом роге, отправился дальше в Европу. Тяготы эмигрантских бедствий и ритуальное идеализирование «счастливой, счастливой, невозвратимой поры детства» относятся к уже более поздним годам.

Мы теоретически различаем автобиографию и мемуары, полагая, что в автобиографии пишущий сосредоточен на себе («авто» – я, и то, что попадает в круг моего зрения), а мемуары больше направлены на внешний мир и окружающих людей. Но это очень условно. Естественно, и мемуары проникают в автобиографию, и автобиография всегда мемуарна. Еще в автобиографии включаются дневники и письма. Это отдельные жанры, которые мы не будем сейчас разбирать, но посмотрим, какие автобиографии создавали в русском зарубежье писатели, попытаемся разобраться, о чем, собственно, были эти автобиографии, эти сказки-сказы.

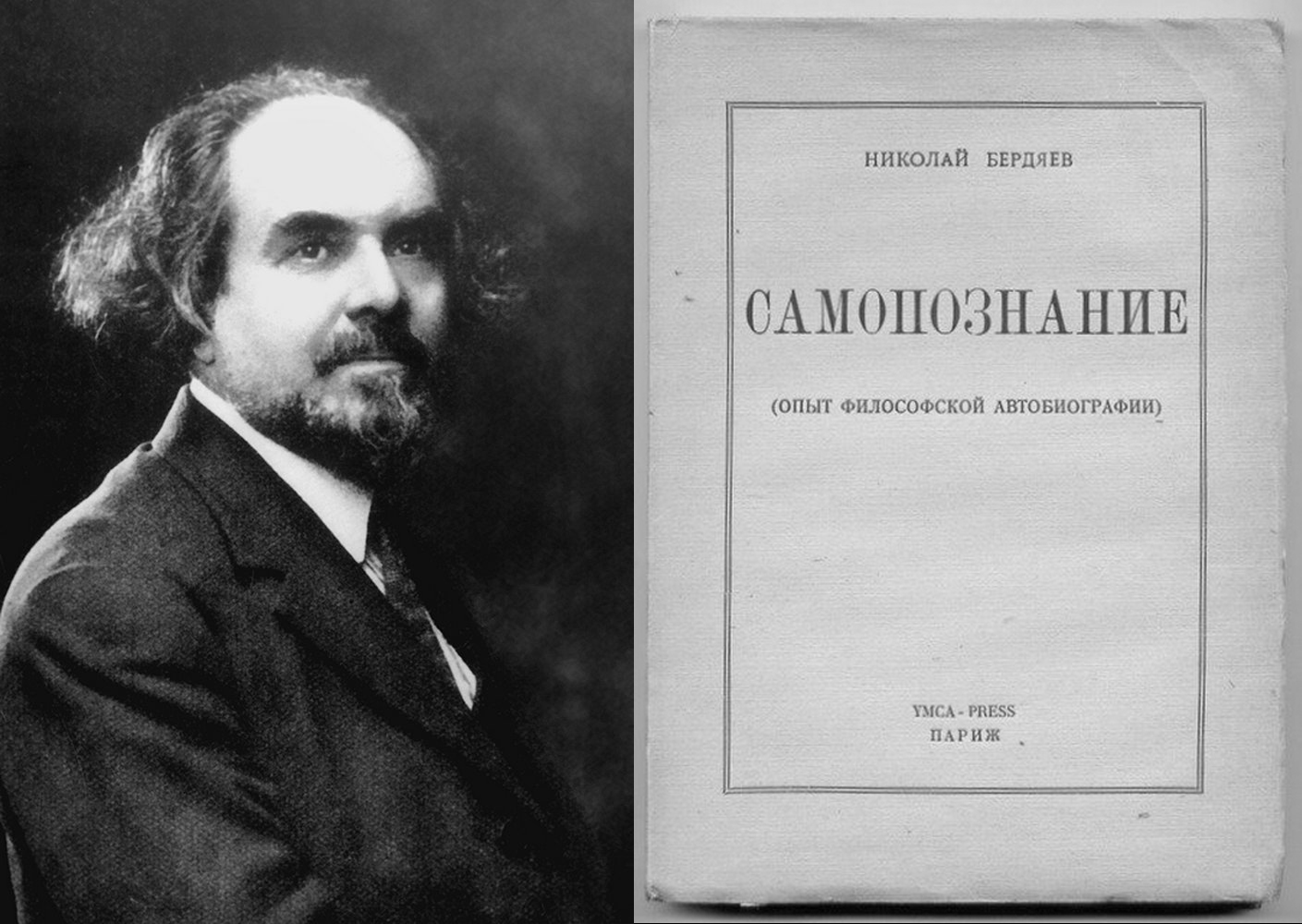

А вот создавались автобиографические / мемуарные произведения спустя десятилетия после отъезда из России. Николай Александрович Бердяев в 1940 году написал автобиографию, которую назвал «Самопознание». Предисловие к ней можно назвать лучшим пособием для студентов по этому жанру. Я немного и не без удовольствия процитирую:

А вот создавались автобиографические / мемуарные произведения спустя десятилетия после отъезда из России. Николай Александрович Бердяев в 1940 году написал автобиографию, которую назвал «Самопознание». Предисловие к ней можно назвать лучшим пособием для студентов по этому жанру. Я немного и не без удовольствия процитирую:

«Книги, написанные о себе, очень эгоцентричны. В литературе “воспоминаний” это часто раздражает. Автор вспоминает о других людях и событиях и говорит больше всего о себе. Есть несколько типов книг, написанных о себе и своей жизни. Есть, прежде всего, дневник, который автор вел из года в год, изо дня в день. Это очень свободная форма, которую сейчас особенно любят французы. “Дневник” Амиеля – самый замечательный образец этого типа, из более новых – “Journal”А Жида. Есть исповедь. Блаженный Августин и Ж.-Ж. Руссо дали наиболее прославленные примеры. Есть воспоминания. Необъятная литература, служащая материалом для истории. “Былое и думы” Герцена – самая блестящая книга воспоминаний. Наконец, есть автобиография, рассказывающая события жизни внешние и внутренние в хронологическом порядке».

Определение автобиографии Николай Александрович Бердяев дал превосходное: это события жизни внешней и внутренней в хронологическом порядке. Поэтому, как только мы с вами встречаем полный хаос временной, мы говорим: ну какая же это автобиография, это беллетризованные мемуары. Вот и Бердяев пишет: «Моя книга не принадлежит вполне ни к одному из этих типов. Я никогда не писал дневника. Я не собираюсь публично каяться. Я не хочу писать воспоминаний о событиях жизни моей эпохи, не такова моя главная цель».

И дальше он рассказывает, кто на самом деле пишет воспоминания: память. Внимательный его читатель Набоков, который начинает писать свои первые мемуары, называет память Мнемозиной, вводит ее буквально как героя в свое произведение. Она ему хорошо известна, как Пушкину его муза-резвушка («ручки в рукава»). Память – творческий, преображающий элемент. Она не всегда точная, не всегда верная. Это не хроника, не научное исследование. Исследователь придет и напишет комментарии, в которых изложит события такими, какими они были, укажет правильную дату, правильные инициалы героев, уточнит хронологическую канву событий. А литератор – он художник, он пишет образами, немного сочиняет, только сваливает все художества на память, которая неотделима от него самого.

И вот еще замечательную вещь пишет Бердяев. Надо сказать, что в Европе его принято считать основоположником экзистенциальной философии, поэтому есть большое кокетство в его фразе: «Так называемая экзистенциальная философия, новизна которой мне представляется преувеличенной, понимает философию как познание человеческого существования и познание мира через человеческое существование». Это ведь абсолютная правда. Когда человек пишет о себе, о том, что он пережил, перечувствовал, о том, как он в детстве открывал мир, он не может это узнать ни от кого – только рассказать то, что знает сам.

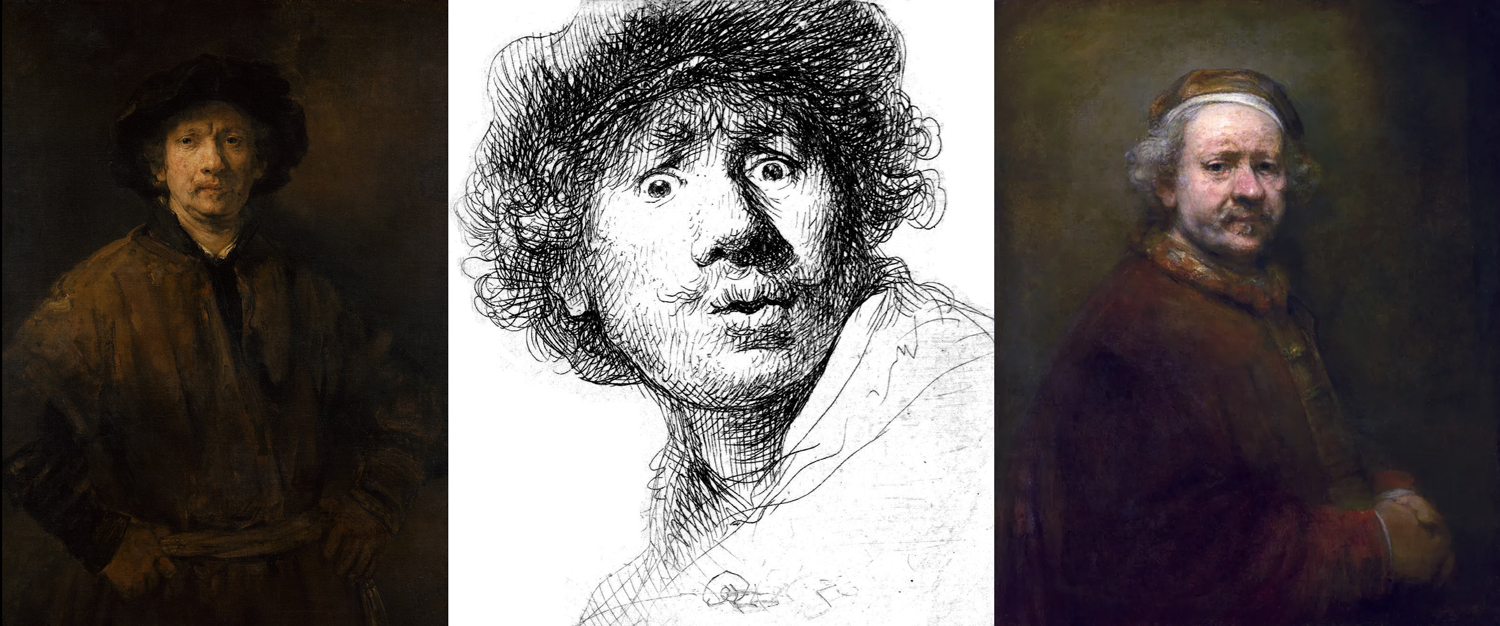

В мировой культуре есть одно такое явление, совершенно небывалое: познание мира через самого себя, исторического процесса и всех событий времени через личностный микрокосмос – это портреты Рембрандта. С того момента, когда он молодой, простодушный ученик открыто и весело глядит на мир, и едва ли не до самого его последнего часа, через годы зрелости, счастья, несчастий, мы видим все время его меняющееся лицо, его глаза. Это совершенно потрясающе, как человек последовательно фиксирует на полотне просто свое лицо, свои глаза. Он смотрит на себя в зеркало – и становится зеркалом времени и души человека для нас. И через него мы видим целый мир, не просто эпоху, не просто страну, мы видим себя, потому что он заглядывает так глубоко в себя, как не каждый из нас решится приглядеться к себе, не каждый может или даже не знает, что так можно сделать. Но так можно сделать и в литературе.

В мировой культуре есть одно такое явление, совершенно небывалое: познание мира через самого себя, исторического процесса и всех событий времени через личностный микрокосмос – это портреты Рембрандта. С того момента, когда он молодой, простодушный ученик открыто и весело глядит на мир, и едва ли не до самого его последнего часа, через годы зрелости, счастья, несчастий, мы видим все время его меняющееся лицо, его глаза. Это совершенно потрясающе, как человек последовательно фиксирует на полотне просто свое лицо, свои глаза. Он смотрит на себя в зеркало – и становится зеркалом времени и души человека для нас. И через него мы видим целый мир, не просто эпоху, не просто страну, мы видим себя, потому что он заглядывает так глубоко в себя, как не каждый из нас решится приглядеться к себе, не каждый может или даже не знает, что так можно сделать. Но так можно сделать и в литературе.

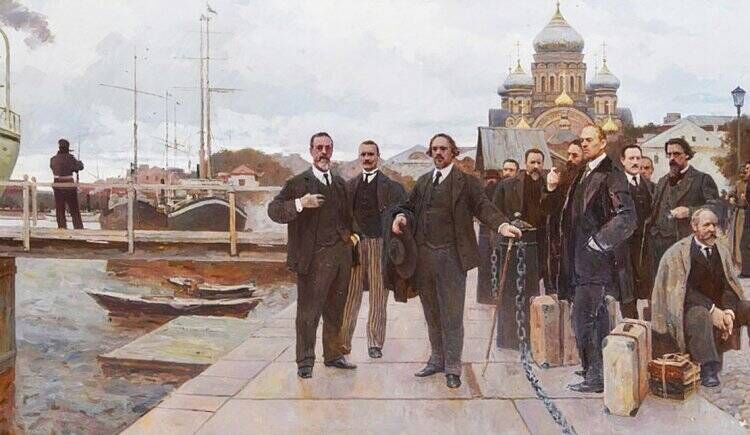

Все герои нашей лекции жили в эпоху катастрофическую. Войны шли и во времена Пушкина, и во времена Толстого, который в них даже участвовал. Происходили разные сложные события: революционные восстания, покушения на царей, но все же это были времена более-менее спокойные исторически, и незыблемо стояло государство. Наши же герои оказались на необратимом переломе истории. Вот они стоят на набережной в ожидании посадки на пароход, который потом образно назовут «философским». Так некогда, опершись на гранит, стояли Пушкин и герой его Онегин на одном из самых известных рисунков поэта. Не меняется картинка – но из картины привычного мира удаляется человек. Словно вырезаны ножницами тысячи, сотнями тысячами люди из привычной картины бытия. С одной стороны вода, с другой – оставляемый город. Впереди небо, Финский залив, вода, мировой океан, неизвестность, или, по Бунину – конец всему. И люди, выброшенные в эту неизвестность, как-то утвердились в этой жизни и чего-то в ней достигли. И все превратности их судеб обусловили создание особой литературы, литературы изгнанничества. Когда не покинувшая отечества Анна Ахматова вопрошала Музу: «Ты ль Данте диктовала? – Я», – эта дантова муза была прежде всего музой писателей эмиграции. Как и они, автор «Божественной комедии» – создатель европейской литературы нового времени – был политическим изгнанником.

Все герои нашей лекции жили в эпоху катастрофическую. Войны шли и во времена Пушкина, и во времена Толстого, который в них даже участвовал. Происходили разные сложные события: революционные восстания, покушения на царей, но все же это были времена более-менее спокойные исторически, и незыблемо стояло государство. Наши же герои оказались на необратимом переломе истории. Вот они стоят на набережной в ожидании посадки на пароход, который потом образно назовут «философским». Так некогда, опершись на гранит, стояли Пушкин и герой его Онегин на одном из самых известных рисунков поэта. Не меняется картинка – но из картины привычного мира удаляется человек. Словно вырезаны ножницами тысячи, сотнями тысячами люди из привычной картины бытия. С одной стороны вода, с другой – оставляемый город. Впереди небо, Финский залив, вода, мировой океан, неизвестность, или, по Бунину – конец всему. И люди, выброшенные в эту неизвестность, как-то утвердились в этой жизни и чего-то в ней достигли. И все превратности их судеб обусловили создание особой литературы, литературы изгнанничества. Когда не покинувшая отечества Анна Ахматова вопрошала Музу: «Ты ль Данте диктовала? – Я», – эта дантова муза была прежде всего музой писателей эмиграции. Как и они, автор «Божественной комедии» – создатель европейской литературы нового времени – был политическим изгнанником.

И та воскрешающая сила, которая есть в памяти изгнанников и которая прорывается в их произведениях – это попытка победить смерть и в слове отлить навсегда то, что было, ту Россию, которую они оставили и которой уже никогда больше не будет.

Начнем с автобиографических сочинений поэтов. На слайде Марина Ивановна Цветаева, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Все они так или иначе писали мемуарно-автобиографическую прозу. Из них только Нина Берберова не была поэтом, остальные были, что не могло не отложить отпечаток на их прозу. Марина Ивановна начала писать эту прозу в 1932 году, узнав о смерти Максимилиана Волошина – того, кто приветствовал ее первую книжку, напечатанную, когда ей было шестнадцать лет, того, кто, казалось бы, всегда был рядом с ее поэзией, в ее жизни. Она пишет очерк «Живое о живом» – и это тоже жанр, мы его запомним. Герой в нем должен предстать живым, как будто не уходил никогда, как будто он всегда идет прибоем Коктебельской бухты, над которой всегда светит солнце и ветер шевелит венок на волосах поэта и играет его хитоном.

Начнем с автобиографических сочинений поэтов. На слайде Марина Ивановна Цветаева, Ирина Одоевцева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Все они так или иначе писали мемуарно-автобиографическую прозу. Из них только Нина Берберова не была поэтом, остальные были, что не могло не отложить отпечаток на их прозу. Марина Ивановна начала писать эту прозу в 1932 году, узнав о смерти Максимилиана Волошина – того, кто приветствовал ее первую книжку, напечатанную, когда ей было шестнадцать лет, того, кто, казалось бы, всегда был рядом с ее поэзией, в ее жизни. Она пишет очерк «Живое о живом» – и это тоже жанр, мы его запомним. Герой в нем должен предстать живым, как будто не уходил никогда, как будто он всегда идет прибоем Коктебельской бухты, над которой всегда светит солнце и ветер шевелит венок на волосах поэта и играет его хитоном.

Марина Ивановна создает удивительный текст. Во-первых, он совершенно галлюцинативно ощущаемый. Вы начинаете его читать и чувствуете полуденное жаркое Коктебельское крымское солнце (киммерийское, как они любили говорить), оно буквально обжигает, вы переноситесь в это место, которое нынче изменилось до неузнаваемости. Но если вы туда приезжаете, вы видите Коктебель глазами Цветаевой и Волошина. Она воссоздает словами это волшебно-прекрасное место, выписывает фигуру живого человека. Она соединяет божественное, что есть в каждом поэте, и простое: он как-то одет, что-то ест. Важно, как начинается этот очерк: «Пишу и вижу» – как будто перед мысленным взором встает то, что есть в ее памяти. И вы поражаетесь. Как она могла запомнить те диалоги, которые в 16 лет вела с 26-летним поэтом? Помнит ли она или воссоздает заново, видит или сочиняет? В общем, это не так и важно, потому что перед нами совершенно живой и невероятно обаятельный образ. Вы прочтете раз – и никогда не будете видеть другого Максимилиана Волошина. Вам будет все равно, какие он писал акварели и стихи, вы будете их видеть глазами Марины Цветаевой. «Пишу и вижу: голова Зевеса на могучих плечах, а на дремучих, невероятного завива кудрях, узенький полынный веночек, насущная необходимость, принимаемая дураками за стилизацию, равно как его белый парусиновый балахон, о котором так долго и жарко спорили (особенно дамы), есть ли или нет под ним штаны». То есть самое обывательски низкое, просто какой-то «Золотой осел» Апулея, и самое высокое – самый главный бог Олимпа, Зевс. Есть поэтический Олимп, который даже выше Парнаса, и на нем Максимилиан Волошин. Бог и дурак, профанное и божественное – все рядом, все соединяется для того, чтобы уверить нас в том, что это и есть правда. И не поверить Марине Ивановне совершенно невозможно.

И эта мифология, новая поэтическая русская мифология, важнее подлинных фактов (Цветаева ненавидела слово подлинный, членя его как «под-линный» – правда, добытая по линем, плеткой, т.е. под пытками). Поэзия распространяется над пейзажем, вбирает его в себя и становится новой реальностью самой природы. Максимилиан Волошин или Андрей Белый, или театральная Москва двадцатых годов в «повести о Сонечке» Цветаевой заживо взята в миф. Она становится мифом. Вы смотрите на портреты каких-нибудь величественных орденоносных стариков Завадского или Антокольского, но вы их не видите. Вы видите молоденьких и прекрасных Павлика Антокольского и Юрочку Завадского, красавцев, рыцарей, тех, которых увидела когда-то поэтическим оком Марина Ивановна. Это такое московское поэтическое отношение к автобиографической мемуарной прозе. Живое о живом.

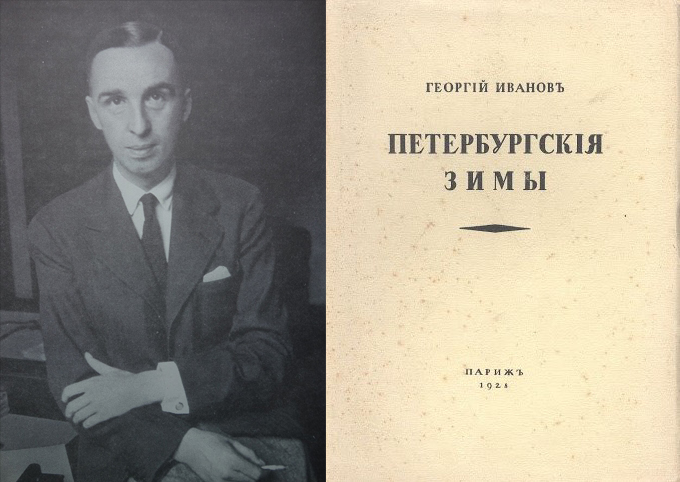

Совсем иной петербургский поэтический мемуарный автобиографический мир у Георгия Иванова. Первое издание его мемуарно-автобиографической прозы «Петербургские зимы» состоялось в 1928 году. Это практически первая книга такого жанра в русском зарубежье. И в стихотворении, которое как бы сливается с этой книгой, Иванов как раз очень хорошо объясняет, почему он обращается к мемуарной прозе и какая она у него именно.

Совсем иной петербургский поэтический мемуарный автобиографический мир у Георгия Иванова. Первое издание его мемуарно-автобиографической прозы «Петербургские зимы» состоялось в 1928 году. Это практически первая книга такого жанра в русском зарубежье. И в стихотворении, которое как бы сливается с этой книгой, Иванов как раз очень хорошо объясняет, почему он обращается к мемуарной прозе и какая она у него именно.

Ликование вечной, блаженной весны.

Упоительные соловьиные трели

И магический блеск средиземной луны

Головокружительно мне надоели.

Если среди вас есть любители стиховедения, то они скажут: «Боже мой, сплошные пиррихии, так нельзя писать стихи».

Даже больше того. И совсем я не здесь,

Не на юге, а в северной царской столице.

Там остался я жить. Настоящий. Я – весь.

Эмигрантская быль мне всего только снится –

И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

А здесь почти оксюморонное сочетание: как это Ницца постылая? Этого не может быть. А дальше одно из лучших четверостиший вообще у Георгия Иванова. Вы послушайте, какой ритм, как здесь все пушкински чеканно:

…Зимний день. Петербург. С Гумилевым вдвоем,

Вдоль замерзшей Невы, как по берегу Леты,

Мы спокойно, классически просто идем,

Как попарно когда-то ходили поэты.

И все в зарубежье не забывают, что в 1920 году Гумилев был расстрелян, и это кровоточащая рана, не заживающая у русской поэзии и у Иванова, который был его учеником.

Замерзшая Нева, зима, холод – это не живое о живом. Это как обращение куда-то в совершенно другое измерение. Здесь – Поля Елисейские, но там – мы вдвоем, там – я остался. Об этом и пишет Георгий Иванов в своих «Петербургских зимах», которые страшно возмутили всю эмиграцию, и не только. В России их успели прочитать и Ахматова, и Надежда Мандельштам, одна обиделась за себя, другая – за Осипа Мандельштама, кляли Георгия Иванова и были страшно недовольны все, но это, пожалуй, одна из лучших книг в мемуарно-автобиографическом жанре.

Почти везде Георгий Иванов пишет о себе как о гимназисте, как о начинающем поэте, и мир поэзии раскрывается юношескому взору. Там действительно нет автобиографии, там нет детства-отрочества-юности, там все и сразу увидено из одной точки, в которой есть молодой поэт, опубликовавший несколько стихов. Подобно тому, как и у Марины Цветаевой в очерке о Волошине, мы видим его вхождение в мир русской поэзии. И вас совершенно не волнует, что там пишут в комментариях исследователи, что на самом деле было надето на Осипе Мандельштаме и действительно ли он шил себе клетчатые костюмы и был «клетчатым», как его описывает Иванов, что вызывает ассоциацию с гротескным персонажем булгаковского романа, и от этого очень трудно избавиться. Поэт хочет создать образ, и он его создает. И делает это так художественно, убедительно, поэтически ярко.

Вот, например, описывая Брюсова, который остался в Москве, вступил в Коммунистическую партию и получил звание (Мария Цветаева назвала очерк о нем, когда-то ее гнавшем и гнобившем как молодую поэтессу, «Герой труда»), он его обволакивает его же образами: они с Брюсовым обсуждают, какого цвета должно быть солнце в строке – фиолетовое или зеленое, – и уже бумага в рассказе из буро-лиловой становится буро-зеленой, и на ваших глазах образ, как точно раскрашенная картинка, становится достоверным. Иванов обращает внимание на тени латаний – это пальмы, которые растут в кадках в доме этого купеческого сына, он постоянно муссирует, что Брюсов из купеческой семьи, что так выглядели подрядчики где-нибудь на Сретенке – и это снижает образ Брюсова даже сильнее, чем у Цветаевой. Не «Герой труда» предстает перед читателем, а какой-то купчик, задумавший играть в поэзию. А, между тем, Брюсов сыграл огромную роль в поэтическом становлении Иванова.

Брюсов был центром эпохи, к которому сходились все поэтические лучи. И вдруг такое развенчание. К этому нужно относиться осторожно, потому что это написано за железным занавесом. И Брюсов, ставший коммунистом, взявший партийный билет и служащий в разных советских учреждениях, воспринимается уже как враг.

Совершенно другой, почти житийный образ Анны Ахматовой. Иванов описывает свою последнюю встречу с ней перед отъездом из Петербурга в 1922 году: ее тонкий профиль, знаменитую темную шаль в больших розанах на плечах, ее твердое «я из России не уеду». И тут же приводит рассказ Ольги Судейкиной, только что приехавшей из Петербурга, в котором «Аня шла по Моховой с мешком», остановилась отдохнуть, и женщина подала ей копейку, которую «Аня спрятала за образа. Бережет» – образ совершенно юродивой. Но проходит время, всего полтора десятилетия, мы знаем, как жила Анна Ахматова во время следующей войны – той, которую мы называем справедливо Отечественной, как она не уезжает в эмиграцию, как пишет стихотворение «Мужество» – может быть, одно из самых сильных стихотворений о России и о том, что она не может быть оставлена. И оказывается, что этот совсем неклассический ее образ соединяется не только с тем, что было (или не было), а с тем, что будет, и точно произойдет.

Уже после войны, в 1952 году, Иванов дописывает «Петербургские зимы», добавляет главы о Есенине, Гумилеве и Блоке. И, пожалуй, лучше, чем его глава о Гумилеве, в мемуарно-поэтической прозе вообще ничего нет. Удивительный образ рыцаря поэзии и единственного, может быть, поэта – некрасивого, не особенно блестяще одаренного поэта, который, войдя в свой созданный им самим образ, в какой-то горней вышине доводит этот образ до идеала, сливая жизнь и поэзию. Это глава о его необыкновенном мужестве, о том, как он умер смеясь, презирая и смерть, и ничтожных своих убийц. Шагнул в бессмертие. Жизнь, творчество и гибель Гумилева – так, как они воссозданы Ивановым, – пожалуй, высший абсолют Серебряного века.

Но лучшая фраза, мне кажется, в этих дописанных «Петербургских зимах», самая лаконичная и пронзительная своей голой, смертельной правдой, венчает главу о Блоке. В абсолютной простоте этой фразы открывается пустота осиротевшего мира, как у отверзтого камня в пещеру, куда было положено тело Христа и где ученики его не обнаружили: «Помню до сих пор номер блоковского телефона: 612−00».

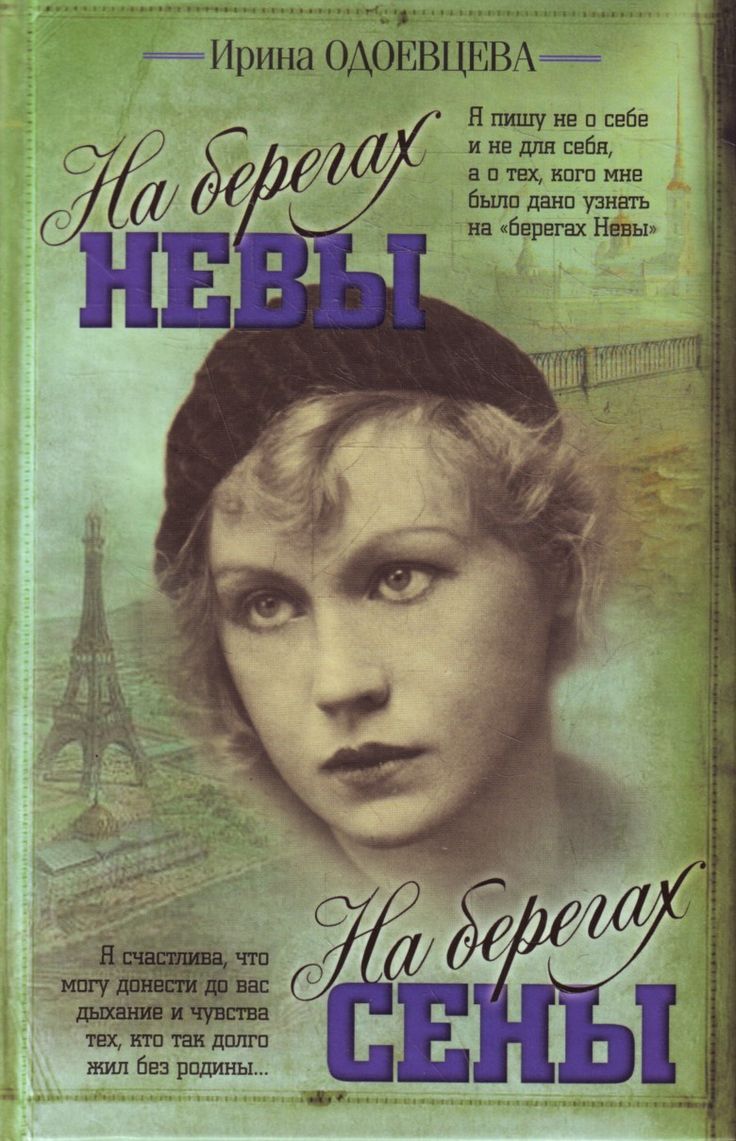

Ирина Одоевцева, спутница Георгия Иванова на всем протяжении его эмигрантской жизни, написала свои мемуары уже после его ухода из жизни, в 1960-е годы. Я приведу лишь один пример, но неожиданный и совершенно уникальный источник по поэтике литературы русского зарубежья. Ирина Одоевцева как никто умела почувствовать не просто личность – а ее литературное воплощение. После войны уже она одна из немногих общалась с патриархом Буниным – приезжала к нему в старческий дом в Жуан-ле-Пен, много его слушала, а это была мука мученическая и очень нелегкий подвиг: он был очень тяжелый, болеющий, довольно вредный старик. Но Одоевцева слушала и записывала. Так, она записала два устных рассказа, которых нет в бунинских бумагах. И Юрий Лотман, опираясь именно на эти воспоминания, написал замечательную статью о поэтике позднего Бунина, заметив всего одну, но главную вещь: у эмигрантского Бунина предметом изображения становится не Россия прошлого как таковая, а русская литература, из нее он черпает и переписывает и сюжеты, и образы. И это воистину так.

Ирина Одоевцева, спутница Георгия Иванова на всем протяжении его эмигрантской жизни, написала свои мемуары уже после его ухода из жизни, в 1960-е годы. Я приведу лишь один пример, но неожиданный и совершенно уникальный источник по поэтике литературы русского зарубежья. Ирина Одоевцева как никто умела почувствовать не просто личность – а ее литературное воплощение. После войны уже она одна из немногих общалась с патриархом Буниным – приезжала к нему в старческий дом в Жуан-ле-Пен, много его слушала, а это была мука мученическая и очень нелегкий подвиг: он был очень тяжелый, болеющий, довольно вредный старик. Но Одоевцева слушала и записывала. Так, она записала два устных рассказа, которых нет в бунинских бумагах. И Юрий Лотман, опираясь именно на эти воспоминания, написал замечательную статью о поэтике позднего Бунина, заметив всего одну, но главную вещь: у эмигрантского Бунина предметом изображения становится не Россия прошлого как таковая, а русская литература, из нее он черпает и переписывает и сюжеты, и образы. И это воистину так.

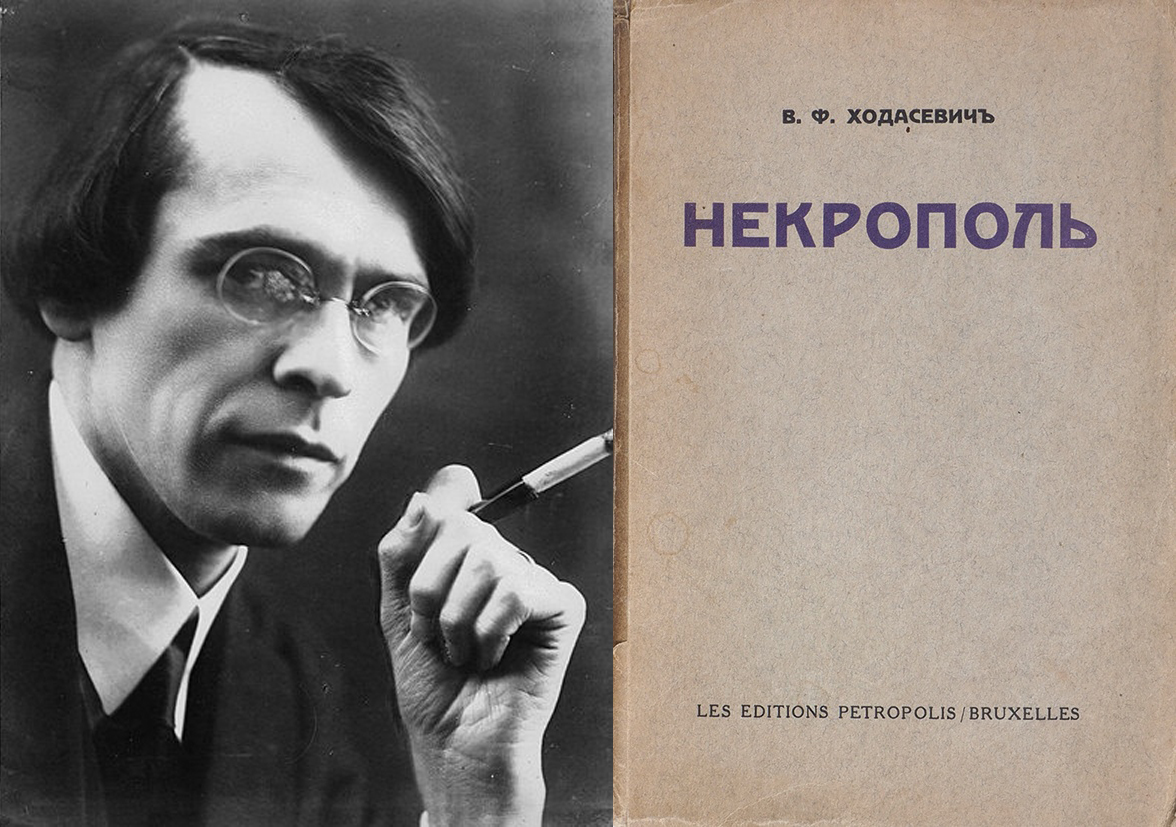

Обращусь к другой литературной паре: Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Когда Ирина Одоевцева прочла воспоминания Нины Берберовой – а она прожила очень долгую жизнь и умерла уже в России, в Петербурге – сказала только одно: «Какая же она злая!» Берберова действительно резка, безжалостна, жестка, не просто пишет о людях, кого знала, она разрушает литературные репутации. Ее книга «Курсив мой», датированная серединой 1960-х гг., появилась по-английски, затем по-русски (за рубежом), выдержала два издания и шквал критики от современников, а к российскому читателю пришла только в 1996 г.

Если вспомнить классификацию жанра по Бердяеву, то Берберова пишет автобиографию, и на фоне ее жизни в книге являются тени ее великих современников. Книга В.Ф. Ходасевича называется «Некрополь» – и это прежде всего мемуарные рассказы о великих современниках. Книга стала памятником и самому Ходасевичу – он умер в год ее издания (1939). Он настоящий мемуарист, он не может отойти от правды, от достоверности, от того, чего мы ждем от мемуаров. Те люди, о которых он начинает писать, это действительно люди известные, великие. И он пишет о них, все время мучаясь между тем, чтобы сказать слово критическое и чтобы его сдержать. Заметим попутно, что Владислав Ходасевич в эмиграции сделал огромное дело. Он стал пушкинистом, он всерьез занимался пушкинистикой вместе с таким известным специалистом как Модест Людвигович Гофман, который вместе со своей библиотекой умудрился выехать из Ленинграда для научной работы. Они вместе издавали Пушкина (то, что не издавалось в Советском Союзе), комментировали. И вместе с Сергеем Лифарем в 1937 году, к столетию со дня гибели Пушкина, издали удивительный памятник: автографы Пушкина и его письма к невесте Наталье Николаевне. И вот это научное начало, конечно, влияло и на его мемуары. Ходасевич написал биографию одного поэта – «Державин», – но не смог приняться из-за ухудшегося здоровья за книгу о Пушкине.

Если вспомнить классификацию жанра по Бердяеву, то Берберова пишет автобиографию, и на фоне ее жизни в книге являются тени ее великих современников. Книга В.Ф. Ходасевича называется «Некрополь» – и это прежде всего мемуарные рассказы о великих современниках. Книга стала памятником и самому Ходасевичу – он умер в год ее издания (1939). Он настоящий мемуарист, он не может отойти от правды, от достоверности, от того, чего мы ждем от мемуаров. Те люди, о которых он начинает писать, это действительно люди известные, великие. И он пишет о них, все время мучаясь между тем, чтобы сказать слово критическое и чтобы его сдержать. Заметим попутно, что Владислав Ходасевич в эмиграции сделал огромное дело. Он стал пушкинистом, он всерьез занимался пушкинистикой вместе с таким известным специалистом как Модест Людвигович Гофман, который вместе со своей библиотекой умудрился выехать из Ленинграда для научной работы. Они вместе издавали Пушкина (то, что не издавалось в Советском Союзе), комментировали. И вместе с Сергеем Лифарем в 1937 году, к столетию со дня гибели Пушкина, издали удивительный памятник: автографы Пушкина и его письма к невесте Наталье Николаевне. И вот это научное начало, конечно, влияло и на его мемуары. Ходасевич написал биографию одного поэта – «Державин», – но не смог приняться из-за ухудшегося здоровья за книгу о Пушкине.

Оценка Ниной Берберовой мемуаров Ходасевича как «абсолютно достоверных» дана не только близким человеком (она была его женой в 1922–1932 гг.), а честным читателем и современником описанных лиц и событий. Хотя, конечно, и Владислав Ходасевич в мемуарах дает свои оценки, особенно все тому же несчастному Брюсову, на костях которого эмиграция действительно здорово сплясала, он рано ушел из жизни (1924). Но и «Курсив мой» – тоже мемуары, а не беллетристика. Нина Берберова пишет их уже через много лет после Второй мировой войны. Но это тот случай, когда «все они уже умерли, умерли, умерли», за ней действительно простирается некрополь, и можно писать, что и как угодно. Она делает грандиозную ошибку – она не думает о будущем читателе в России, она пишет для Запада. В исследовательской литературе часто попадается определение «роман» в отношении «Курсива». Это не роман, это автобиография – она хронологически выстроена, это мемуары – там описаны многие великие люди, которым, с точки зрения Нины Берберовой, она дарила счастье быть их современницей. Это письма и дневники, которые она инкорпорирует в текст очень большого двухтомного сочинения.

Оценка Ниной Берберовой мемуаров Ходасевича как «абсолютно достоверных» дана не только близким человеком (она была его женой в 1922–1932 гг.), а честным читателем и современником описанных лиц и событий. Хотя, конечно, и Владислав Ходасевич в мемуарах дает свои оценки, особенно все тому же несчастному Брюсову, на костях которого эмиграция действительно здорово сплясала, он рано ушел из жизни (1924). Но и «Курсив мой» – тоже мемуары, а не беллетристика. Нина Берберова пишет их уже через много лет после Второй мировой войны. Но это тот случай, когда «все они уже умерли, умерли, умерли», за ней действительно простирается некрополь, и можно писать, что и как угодно. Она делает грандиозную ошибку – она не думает о будущем читателе в России, она пишет для Запада. В исследовательской литературе часто попадается определение «роман» в отношении «Курсива». Это не роман, это автобиография – она хронологически выстроена, это мемуары – там описаны многие великие люди, которым, с точки зрения Нины Берберовой, она дарила счастье быть их современницей. Это письма и дневники, которые она инкорпорирует в текст очень большого двухтомного сочинения.

Когда эта книга вышла из печати, на нее накинулся Роман Гуль. Он был всего несколькими годами старше, также жил после войны в Штатах, редактировал «Новый журнал». Автор трехтомной «апологии эмиграции» «Я унес Россию» (1981–1989) отметил у Берберовой неисчислимое количество фактических ошибок, обнаруживающих, что автор писал свои мемуары с исключительной отвагой, совершенным «какпопальством», путая (или намеренно искажая?) имена, даты, факты. Но это не «какпопальство», это сознательная установка. Она не путает, она перетасовывает, передергивает. Она выстраивает не просто свою жизнь, а историю литературной жизни в России и за рубежом в соответствии со своим замыслом. Пожалуй, это одна из уникальных книг русской литературы ХХ века. Потому что, например, комментарий к «Былому и думам» будет комментарием к той реальности, которую описывает Герцен, к тем событиям, людям, фактам – он их может любить, ненавидеть, но врать о них не будет. Мне не хотелось произносить этот глагол в отношении «Курсив мой», но вы его услышали. Впрочем, художественное творчество – это не хлестаковщина, это образное переосмысление действительности. Нина Берберова пересочиняет свою автобиографию, заодно пересочиняя историю: таков открытый ею жанр, а в художественном отношении это увлекательнейшее, захватывающее повествование.

Читая «Курсив», вы видите, как писательница берет быка за рога, начав с развенчивания мифа о Горьком; но именно к Горькому они с Ходасевичем выехали из советской России, пользовались его гостеприимством и покровительством. Но Нина Николаевна беспощадна не только к советским, но и к антисоветским писателям. Так, ею рассказана история о том, как однажды они с Георгием Ивановым вытащили с полки у Бунина томик стихов Блока, на полях которого были накарябаны непечатные маргиналии. Доля правды в этом есть – сохранился том блоковской поэзии в советском издании, исписанный Буниным уже после войны, когда они писал свои желчные мемуары о современных ему литераторах. Но в 1930-е годы, о которых идет речь, этих бранных заметок на полях еще не было. И ни с каким Ивановым Берберова заходить к Бунину не могла, а, скорее всего, слышала рассказ о том, как он заходил к Бунину с Одоевцевой. И вот в этих воспоминаниях мешается правда с домыслами, даже с откровенной ложью. Но обилие достоверных деталей заставляет читателя безотчетно доверять мемуаристке. Вы читаете и думаете: да-да, и цвет чернил, и вкус хлеба – вот так это точно и было.

Напомню, эта книга пишется в 1960-е годы, Бунин умер в 1953-м. И все-таки Берберова по этому памятнику ударяет. Помните, Пушкин описывает кладбище городское с безносыми харитами? Она просто этот нос Бунину, глиняный или мраморный, сносит. И, с одной стороны, создан чрезвычайно яркий образ, и нобелевского лауреата она, так сказать, на землю с пьедестала, сбрасывает, а, с другой стороны – неловко. Неловко так же, как когда Бунин писал о Блоке свои злые воспоминания и оставлял неприличные, нецитируемые маргиналии. Но там все-таки речь шла о поэзии, а здесь о реальном человеке.

Или вдруг в предисловии к дневникам Зинаиды Гиппиус она пишет «Очень глупа была Вера Николаевна Бунина». На самом деле, Вера Николаевна была человеком совсем другой породы. Она происходила из интеллигентной московской семьи высшей пробы, была в чеховском смысле интеллигентна. Ее многие считали простой, даже простоватой, но это была непонятая и неоцененная циниками правдивость, честность и абсолютная душевная чистота. Она могла казаться наивной, когда речь при ней шла о каких-то лукавствах. Искренность и честность всегда кажутся пройдохам качествами дурака, но не всем так кажется; Бунин ведь ценил Веру и дорожил ею бесконечно. И Вера Николаевна нечаянно отплатила Берберовой ее монетой, написав о визите последней кратко и безжалостно – дескать, приезжала Берберова, которая страстно мечтает стать писательницей, но жаль, таланта маловато. Вера Бунина оставила запись в дневнике, но ее дневники давно стали главнейшим источником по истории и литературному процессу русской эмиграции, они издаются, переиздаются, комментируются, цитируются. Вера переиграла: торжество ее правды безусловно.

Но и сам Бунин создал прецедентный автобиографический роман. Он написал «Жизнь Арсеньева», которую мы считаем беллетризированной биографией. Это, пожалуй, единственный писатель в русском зарубежье, который пишет о том плохом, что с ним было, о своей боли, своих муках, своих ранах. И вот тут мы вернемся к названию нашей лекции. Если кто и переписывал свою биографию, то это Бунин. Но переписывал, не боясь вложить персты в собственные раны. Отсекая ненужное, мимолетное, отшелушивая незначительные, хотя и достоверные подробности, гармонизируя и достраивая хаотичный набросок жизни до художественного совершенства, он из автобиографического материала создает романное повествование о рождении и формировании творческой личности, писателя.

Но и сам Бунин создал прецедентный автобиографический роман. Он написал «Жизнь Арсеньева», которую мы считаем беллетризированной биографией. Это, пожалуй, единственный писатель в русском зарубежье, который пишет о том плохом, что с ним было, о своей боли, своих муках, своих ранах. И вот тут мы вернемся к названию нашей лекции. Если кто и переписывал свою биографию, то это Бунин. Но переписывал, не боясь вложить персты в собственные раны. Отсекая ненужное, мимолетное, отшелушивая незначительные, хотя и достоверные подробности, гармонизируя и достраивая хаотичный набросок жизни до художественного совершенства, он из автобиографического материала создает романное повествование о рождении и формировании творческой личности, писателя.

Мы отложим «Лето Господне» Ивана Шмелева, потому что о нем будет особый разговор, и это такая удивительная книга, которую жалко оставлять только внутри жанра автобиографии. Но я хочу подчеркнуть, как много среди сочинений Шмелева автобиографических жемчужин. «Солнце мертвых» – это, конечно, автобиографическая книга. В «Истории любовной» события происходят в его московском доме, где описаны, названы по реальным именам соседи, родные и – в финале – почти дневниково воссоздана встреча с будущей женой писателя, Ольгой Охтерлони. Насквозь автобиографичны искрящиеся юмором очерки «Как я узнавал Толстого», «Как стал писать», «Как ходил к Толстому», «Как встречался с Чеховым». И «Милость преподобного Серафима» – о том, как писатель мучительно болел уже в эмиграции, как его оперировали-оперировали, лечили-лечили, и только преподобный Серафим помог – тоже совершенно автобиографическая вещь. И дважды написанная книга о Валааме, и рассказ «У старца Варнавы» – все это прежде всего автобиографическая проза.

Мы отложим «Лето Господне» Ивана Шмелева, потому что о нем будет особый разговор, и это такая удивительная книга, которую жалко оставлять только внутри жанра автобиографии. Но я хочу подчеркнуть, как много среди сочинений Шмелева автобиографических жемчужин. «Солнце мертвых» – это, конечно, автобиографическая книга. В «Истории любовной» события происходят в его московском доме, где описаны, названы по реальным именам соседи, родные и – в финале – почти дневниково воссоздана встреча с будущей женой писателя, Ольгой Охтерлони. Насквозь автобиографичны искрящиеся юмором очерки «Как я узнавал Толстого», «Как стал писать», «Как ходил к Толстому», «Как встречался с Чеховым». И «Милость преподобного Серафима» – о том, как писатель мучительно болел уже в эмиграции, как его оперировали-оперировали, лечили-лечили, и только преподобный Серафим помог – тоже совершенно автобиографическая вещь. И дважды написанная книга о Валааме, и рассказ «У старца Варнавы» – все это прежде всего автобиографическая проза.

Теперь я обращусь к писателю, ранняя пьеса которого сейчас идет на сцене этого театра, и расскажу о «Путешествии Глеба» Бориса Зайцева и других его мемуарах. Вот наконец-то перед нами настоящая автобиография, потому что она хронологически выстроена, в ней целых четыре части, которые выходили в разные годы с 1937-го по 1953-й, начиная с детства, с задумчивым отрочеством (глава о котором трепетно названа «Тишина») – и до последней части «Древо жизни», в которой к писателю приходит понимание параллельно текущей русской жизни – в советской России и в зарубежной, и через единство разделенной семьи – еще смутная догадка о единстве этой жизни.

Теперь я обращусь к писателю, ранняя пьеса которого сейчас идет на сцене этого театра, и расскажу о «Путешествии Глеба» Бориса Зайцева и других его мемуарах. Вот наконец-то перед нами настоящая автобиография, потому что она хронологически выстроена, в ней целых четыре части, которые выходили в разные годы с 1937-го по 1953-й, начиная с детства, с задумчивым отрочеством (глава о котором трепетно названа «Тишина») – и до последней части «Древо жизни», в которой к писателю приходит понимание параллельно текущей русской жизни – в советской России и в зарубежной, и через единство разделенной семьи – еще смутная догадка о единстве этой жизни.

Мне очень нравятся слова Константина Мочульского, его отклик на первую часть тетралогии «Заря»: «Тишина, чистота и свет – это пейзаж души». Так мы и привыкли воспринимать Бориса Зайцева и его прозу. Верим абсолютно, нам кажется, она чиста, как родник, и такая же чистая и прозрачная душа у писателя. Борису Зайцеву удалось не впустить страсти и дрязги в свое повествование, хотя без житейского сора и мути жизнь кажется немного стерильной. Однако от тома к тому писатель ищет верную интонацию, отбирает факты и события, и постепенно герои его, поначалу тихие и прозрачные силуэты, превращаются в живых людей, персонажи множатся, страна переживает крушение, и Борис Зайцев не обрывает повествование детством, как Шмелев, или юностью, как Бунин. Он выводит героя зрелым, семейным человеком, продолжая наделять его своими автобиографическими чертами: ему было легко найти имя главному герою, ведь первые русские святые всегда отмечены парой – Борис и Глеб. Имя парного святого, столь очевидно выбранное для героя, с ненарочитой очевидностью, словно православной иконой, осеняет всю тетралогию.

Хочется дать еще одно очень хорошее определение автобиографического жанра, принадлежащее другу Бориса Зайцева, автору автобиографической книги «Времена» Михаилу Осоргину: «Я не отрывной календарь и не зингеровская машинка, чтобы отмечать дни и строчками выстрачивать свою жизнь». Но Борис Зайцев – тот единственный, пожалуй, писатель эмиграции, кто это сделал. Это огромное напряжение, неимоверный труд – следовать в четырехчастном романе жизненной канве, не греша против в действительности пережитого и перечувствованного. Как часто писатели признаются в автобиографических сочинениях, что они совсем не помнят годы студенчества и своей молодости. Борис Зайцев – мужественный писатель. Он описал и отрочество, и юность, и годы странствий, как у Гёте, «Годы странствий Вильгельма Мейстера». И это путешествие в названии, оно, конечно, нас прежде всего к гётовскому названию обращает.

И, заметьте, это еще одно название жанра беллетризированной автобиографии – путешествие, которое очень легко раскрывается: как странствия, хождение, просто как движение по своей жизни. И помятуя о том, что Борис Зайцев очень любил Данте и переводил его, хотя и прозой, это, конечно, и про «земную жизнь пройдя до половины» – про земной путь с аллюзией и на великих предшественников Гете и Данте, и на древнерусскую литературу с ее жанром хождений (хожений), потому что и Борис Зайцев эти хождения совершал: ездил и на Валаам, и на Афон. Но мне хочется обратиться к «Древу жизни» – это последняя часть, которая меня поразила отличием от других книг.

Дело в том, что в автобиографических книгах Рубикон, который их авторы переходят, когда отправляются в эмиграцию, невозможно перейти назад. Да, Алексей Николаевич Толстой вернулся. И тяжело больной Александр Иванович Куприн вернулся. Кстати, здесь я ставлю звездочку и оговариваю, что о «Юнкерах» Куприна я не говорю, потому что это хоть и автобиографическая, но совершенно романная, настоящая проза, художественное сочинение на основе собственной жизни. Итак, немногие возвращались, но для большинства нет возможности перейти назад. Это просто деление жизни, истории на то, что было там и чего не может быть здесь. Те, кто остался там, либо «мертвецы», либо «великие тени», либо «враги». Зайцев пишет в «Древе жизни» абсолютную семейную хронику – древо ветвится, но ствол, укорененный в России, един. Это семейная хроника предреволюционных, революционных и послереволюционных лет вплоть до 1930-х годов. В ней сливаются хроники двух семейств: Зайцевых и Орешниковых, то есть Бориса и его жены Веры – или семьи Глеба и Елены, как они названы в повествовании.

Но кажется, что Зайцев, когда писал, просто исправлял имя дочки Наташи на Таню, а Веру на Елену. Чувствуется, что он все равно пишет о своих, совершенно родных, о своей матери, своем свекре, хранителе отдела нумизматики Исторического музея. И описывает дочь Наташу, названную Таней, теми же самыми словами, какими в одном из рассказов о поездке за город с семьей Зайцевых, ее описывает Надежда Тэффи, которая одно время в этой семье жила (о чем Наталья Борисовна Зайцева-Сологуб потом с теплотой и юмором вспоминала). Я читаю его книгу и думаю: боже мой, это же замечательный сериал, вы будете сидеть смотреть его днями и ночами, там будут играть все наши актеры, которых мы знаем и не знаем, молодые и старые. А когда я в конце прочла о том, как бабушка, сидя в Москве, считает, сколько у нее внуков вместе со свежими родившимися, чуть ли не забывая парижскую внучку, эту самую Таню, и у нее их получается к началу 1930-х гг. пятнадцать душ, я поняла, что это та семейная хроника, которую хотел бы, наверное, когда-то написать Сергей Тимофеевич Аксаков, жизнь целого рода.

Кстати, у Натальи Борисовны было двое сыновей и 9 внуков, уже, конечно, французов, которые начали учить русский язык и приезжать в Россию. И поэтому в этот художественный текст автобиографического путешествия по жизни можно инкорпорировать реальность, продолжать это путешествие Глеба бесконечно. Его самого давно нет, но это непрерывное воспоминание и повествование живого о живом. Это прогулка по берегу Леты, который бесконечен, который зелен, свеж, продолжается коктебельским берегом или московскими переулками, калужским, орловским или пермским большаком. И ведь Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб именно такое дописывание и совершила. Делясь своими воспоминаниями, она по-своему рассказала эпизод об отъезде из Москвы за границу – навсегда. Когда поезд пересекал границу, романная девочка Таня хватает со стола букетик незабудок, подаренный семье родными на прощание, и выбрасывает в окно, как приношение покинутой родине. Но реальная Наташа Зайцева поступила менее литературно и бросила на память ленту из своей косы. Развязала или привязала – образ, от которого отказался Борис Константинович Зайцев, кажется эффектнее и многосмысленнее.

Есть разные книги. Есть блестящая автобиографическая проза – такая как «Другие берега» Набокова, сквозь магический кристалл его повествования вы видите дом на Большой Морской, усадьбу Рождествено, Петербург счастливейшего детства. «Говори, память», – призывает писатель в английской версии, и услужливая Мнемозина дарит ему немногие детали, несомненная видимая и осязаемая подлинность которых позволяет если не вызвать к жизни ушедший мир, то на миг увидеть его во всем блеске давно исчезнувшего обличия.

Есть разные книги. Есть блестящая автобиографическая проза – такая как «Другие берега» Набокова, сквозь магический кристалл его повествования вы видите дом на Большой Морской, усадьбу Рождествено, Петербург счастливейшего детства. «Говори, память», – призывает писатель в английской версии, и услужливая Мнемозина дарит ему немногие детали, несомненная видимая и осязаемая подлинность которых позволяет если не вызвать к жизни ушедший мир, то на миг увидеть его во всем блеске давно исчезнувшего обличия.

Есть книга Романа Гуля «Апология эмиграции. Я унес Россию» – очень интересные воспоминания, которые откомментированы, изданы с указателем, видно, что все достоверно, и вы это читаете как источник о русских в Германии, во Франции, в Америке.

Есть «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского, представителя младшего поколения эмиграции, который мальчиком ехал на одном пароходе с Буниным, рисовал матросов и впоследствии стал героем Сопротивления. Он довольно слабый беллетрист, но его книга о мальчиках и девочках, которые росли на парижских улицах и бульварах, попивали грошовый кофе, писали стихи и даже самоубивались, вошла в историю литературы. Она о тех, кто рос в удивительной атмосфере сияющей над ними России, какого-то необыкновенного рая, оставленного старшим поколением эмиграции. Для них это необыкновенная страна, описанная Шмелевым в «Лете Господнем», совершенно мифопоэтическом произведении не о том, какая Россия была, а о том, какой она, может, должна или могла бы быть и мерещится этому поколению из другого мира, другой жизни. Они росли все время в убеждении, что есть святая русская литература и святая Русь. Когда эти мальчики и девочки вырастали и вдруг начиналась война, они шли в ряды Сопротивления и погибали за Францию, ставшую им второй родиной.

Есть «Незамеченное поколение» Владимира Варшавского, представителя младшего поколения эмиграции, который мальчиком ехал на одном пароходе с Буниным, рисовал матросов и впоследствии стал героем Сопротивления. Он довольно слабый беллетрист, но его книга о мальчиках и девочках, которые росли на парижских улицах и бульварах, попивали грошовый кофе, писали стихи и даже самоубивались, вошла в историю литературы. Она о тех, кто рос в удивительной атмосфере сияющей над ними России, какого-то необыкновенного рая, оставленного старшим поколением эмиграции. Для них это необыкновенная страна, описанная Шмелевым в «Лете Господнем», совершенно мифопоэтическом произведении не о том, какая Россия была, а о том, какой она, может, должна или могла бы быть и мерещится этому поколению из другого мира, другой жизни. Они росли все время в убеждении, что есть святая русская литература и святая Русь. Когда эти мальчики и девочки вырастали и вдруг начиналась война, они шли в ряды Сопротивления и погибали за Францию, ставшую им второй родиной.

Есть «Времена» Михаила Осоргина, в которых много игры ума и блистательных формулировок, но исторические события, в которых Осоргин активно участвовал, акварельно расплываются, документализм скукоживается, а все «мемуары» оказываются жанрово одним великолепным лирическим отступлением.

Есть «Времена» Михаила Осоргина, в которых много игры ума и блистательных формулировок, но исторические события, в которых Осоргин активно участвовал, акварельно расплываются, документализм скукоживается, а все «мемуары» оказываются жанрово одним великолепным лирическим отступлением.

Есть книги почти неизвестной в России Али Рахмановой (псевдоним Галины Дюрягиной-Хойер), которая, как и Осоргин, родилась и жила в Перми, училась в университете, проклинала красных и оплакивала белых, вышла замуж за австрийского интернированного и в 1926 году по постановлению советского правительства покинула с семьей Россию в двухнедельный срок. Она стала в Австрии прославленной писательницей, опубликовав несколько книг, заявленных как автобиографические дневники. В России они только недавно вышли в переводе с немецкого языка под названиями «Дневник русской студентки», «Семья в красном вихре» и «Молочница в Оттакринге».

И среди всех автобиографий есть настоящий роман-хроника, роман-сериал в нашем современном понимании, который можно читать долго, спокойно, который, может быть, не блещет выдающимися достоинствами, но читать его чистое наслаждение. И я понимаю, почему Бориса Зайцева захотелось поставить на театре. Захотелось присущей ему тишины, спокойствия, самоуглубленности. Я приведу цитату, которая с этим идущим в РАМТе спектаклем соотносится, это из «Путешествия Глеба»:

И среди всех автобиографий есть настоящий роман-хроника, роман-сериал в нашем современном понимании, который можно читать долго, спокойно, который, может быть, не блещет выдающимися достоинствами, но читать его чистое наслаждение. И я понимаю, почему Бориса Зайцева захотелось поставить на театре. Захотелось присущей ему тишины, спокойствия, самоуглубленности. Я приведу цитату, которая с этим идущим в РАМТе спектаклем соотносится, это из «Путешествия Глеба»:

«Даже смерть Александра III не могла потревожить внутренней безмятежности. Впрочем, революционные вихри еще мало будоражили сознание окружающих. Все от министров до директора гимназии прекрасно понимали. Умер один император, на его место вступит другой, столь же благоверный. Все будет катиться и идти тем же ходом. Повышение, отставки, ордена пенсии, парады, молебны. Жизнь от этого не поколебалась. Мать была так же покойна, хозяйничала, владела своим мирком. Глеб же должен был готовить уроки. Лиза и Соня так же перемигивались с гимназистами. Если этот день внес какую-то ноту в сердце гимназиста города Калуги, то последующие уже все замерли».

И я понимаю, что в исторически непростые времена очень хочется таких спокойных дней. Вот и пришло время Бориса Зайцеву, которому матушка (романная мать Глеба) предсказывала: ты такой писатель, которого нескоро поймут и оценят.

И я понимаю, что в исторически непростые времена очень хочется таких спокойных дней. Вот и пришло время Бориса Зайцеву, которому матушка (романная мать Глеба) предсказывала: ты такой писатель, которого нескоро поймут и оценят.

А миссию сохранить память о покинутой России, о ее прошлом, о людях и событиях писатели зарубежья, конечно, выполнили. И сама бы Россия не написала свою автобиографию предреволюционной эпохи лучше, поэтичнее и достовернее – несмотря на все неизбежные художественные переосмысления. Разные авторы, разные книги, но одно, несомненно, общее: писано с любовью.

Подготовили Варвара Дерезовская и Ольга Бигильдинская

Фото Марии Моисеевой и из открытых источников

Полную версию лекции смотрите в группе РАМТа во «ВКонтакте»