Душа родины: творческий путь Ивана Шмелева в эмиграции

Лекция филолога Татьяны Марченко

18.07.2025

17 марта 2025 года в Черной комнате РАМТа состоялась лекция «Душа родины: творческий путь Ивана Шмелева в эмиграции». Она продолжила просветительскую программу «Посланники русского зарубежья», приуроченную к спектаклям РАМТа «Усадьба Ланиных» по пьесе Б.Зайцева и «Лето Господне» по роману И.Шмелева. Лекцию прочла доктор филологических наук, заведующая отделом российской культуры Дома русского зарубежья им. А.И.Солженицына Татьяна Марченко.

17 марта 2025 года в Черной комнате РАМТа состоялась лекция «Душа родины: творческий путь Ивана Шмелева в эмиграции». Она продолжила просветительскую программу «Посланники русского зарубежья», приуроченную к спектаклям РАМТа «Усадьба Ланиных» по пьесе Б.Зайцева и «Лето Господне» по роману И.Шмелева. Лекцию прочла доктор филологических наук, заведующая отделом российской культуры Дома русского зарубежья им. А.И.Солженицына Татьяна Марченко.

Авторизованная расшифровка (фрагменты)

На афише спектакля «Лето Господне» мы видим лицо человека, с которого начинается эмигрантский творческий и жизненный путь Ивана Сергеевича Шмелева. Наверное, все, кто здесь присутствует, читали «Лето Господне» и знают, что главный герой, от лица которого идет повествование, это маленький Ваня, который живет в Москве. Но на афише не Ваня. Мы знаем, что «Лето Господне» началось с рассказов о России – внучатому племяннику, полурусскому–полуфранцузскому мальчику-парижанину, Иву Жантийому, сыну Юлии Кутыриной. Но это и не Ив. Если мы посмотрим на фотографию семьи Ивана Сергеевича Шмелева, где запечатлен он сам, его жена Ольга Александровна (урожденная Охтерлони) и их сын Сережечка, то поймем, что на афише именно он. И это очень интересное решение, понравившееся и мне, и моим коллегам.

На афише спектакля «Лето Господне» мы видим лицо человека, с которого начинается эмигрантский творческий и жизненный путь Ивана Сергеевича Шмелева. Наверное, все, кто здесь присутствует, читали «Лето Господне» и знают, что главный герой, от лица которого идет повествование, это маленький Ваня, который живет в Москве. Но на афише не Ваня. Мы знаем, что «Лето Господне» началось с рассказов о России – внучатому племяннику, полурусскому–полуфранцузскому мальчику-парижанину, Иву Жантийому, сыну Юлии Кутыриной. Но это и не Ив. Если мы посмотрим на фотографию семьи Ивана Сергеевича Шмелева, где запечатлен он сам, его жена Ольга Александровна (урожденная Охтерлони) и их сын Сережечка, то поймем, что на афише именно он. И это очень интересное решение, понравившееся и мне, и моим коллегам.

О Шмелевых можно сказать, что это была семья, которая была несчастна по-своему. Писатель Иван Сергеевич Шмелева (1873–1950) родился и вырос в Замоскворечье, в семье купеческой (отец его брал большие строительные подряды, у него была плотницкая артель), и окончил гимназию в Толмачевском переулке, которая находится в доме, где сейчас разместилась Педагогическая библиотека им. Ушинского. Годы учебы писателя пришлись на время, когда он с товарищами-гимназистами ходил в только что созданную – еще не Третьяковскую, а галерею Павла и Сергея Третьяковых, и еще не в тот дом, который мы знаем, а в тот старомосковский особняк, что раньше стоял на этом месте.

Потом был Московский университет. Естественный для выходца из купеческой семьи Замоскворечья юридический факультет. Тогда там преподавали и философию, и все наши известные философы русского зарубежья, оказавшиеся в эмиграции, прошли через этот факультет, Иван Александрович Ильин – личность, во многом определившая творческий путь Шмелева в эмиграции – преподавал перед самой революцией на этом факультете, вел курс по немецкой философии. Женился Иван Шмелев очень рано, еще студентом. Это было неправильно в те времена: студент не имел права жениться, потому что не мог обеспечить семью. Но любовь нагрянула внезапно, пришлось получать специальное разрешение. К тому же Ольга Александровна уже ждала Сережу.

Потом был Московский университет. Естественный для выходца из купеческой семьи Замоскворечья юридический факультет. Тогда там преподавали и философию, и все наши известные философы русского зарубежья, оказавшиеся в эмиграции, прошли через этот факультет, Иван Александрович Ильин – личность, во многом определившая творческий путь Шмелева в эмиграции – преподавал перед самой революцией на этом факультете, вел курс по немецкой философии. Женился Иван Шмелев очень рано, еще студентом. Это было неправильно в те времена: студент не имел права жениться, потому что не мог обеспечить семью. Но любовь нагрянула внезапно, пришлось получать специальное разрешение. К тому же Ольга Александровна уже ждала Сережу.

Приданого у нее не было, были какие-то акции у Шмелева, служившего в адвокатской конторе на мелких должностях. Но вдруг случился крах биржи, и в Москве семейству жить стало трудно. Будущий писатель рассылает прошения в разные губернские канцелярии, и его приглашают в город Владимир. Там он делает очень быструю карьеру, что и понятно: выпускник Московского университета, юридического факультета, язык подвешен, он быстро продвигается по службе, но за несколько недель до того, как должно было начаться производство по награждению его как коллежского асессора Орденом Святой Анны, он ушел в луга за Клязьму, упал на спину в траву, глядел на облака и думал почти по-гоголевски: «Почему я виновник и с какой стати я чиновник?» Вернулся домой и сказал: «Оля, я же писатель, мы едем в Москву». Оля безропотно собрала вещи, и вскоре началась литературная карьера Шмелева.

Собственно, литературный его дебют состоялся еще до Владимира, но очерк «На скалах Валаама» (1897) был встречен очень прохладно. А вышедший в 1911 году «Человек из ресторана» принес Шмелеву настоящую всероссийскую славу.

Собственно, литературный его дебют состоялся еще до Владимира, но очерк «На скалах Валаама» (1897) был встречен очень прохладно. А вышедший в 1911 году «Человек из ресторана» принес Шмелеву настоящую всероссийскую славу.

Молодой Шмелев отнюдь не патриархально-православный писатель, это писатель демократической ориентации, его первые рассказы выходят в сборниках «Знание» у Горького. Шмелев вспоминал, что в университете он совершенно растерял понятия замоскворецкой старины, православного мироустройства, стал если не атеистом, то агностиком, позитивистом, не помнящим о своем воцерковлении. Его жена Ольга Александровна всегда была очень глубоко верующей, а Шмелев жил, как жило большинство людей интеллектуального труда, относясь к вере как к обыденности. Это очень хорошо описал Иван Бунин: «Как мы относились к церкви до революции? Умер кто-нибудь в редакции, стоишь на отпевании и только и думаешь – скорей бы выйти на паперть покурить». И для многих в интеллигентской среде это было общим настроением.

Наступает 1917 год. Иван Сергеевич Шмелев из тех, кто нацепляет красный бант. Он страшно воодушевлен, он едет корреспондентом в сторону Сибири встречать освобожденных ссыльных революционеров, едет по России, в которую возвращаются с фронта солдаты, массово бегут дезертиры, а громадная империя постепенно взбаламучивается, и писатель видит, что происходит в стране, которая уже три года воюет, в которой уже очень сильна большевистская пропаганда, и с каждым новым городом, станцией, с каждым новым наблюдением беспорядков очарование революцией отступает все дальше.

К тому времени сын писателя Сергей уже не маленький мальчик, ему больше 20 лет, он записался в вольноопределяющиеся с начала войны, прошел офицерские курсы, воевал в артиллерийском расчете. Очень счастливо, потому что не был убит и даже ранен, но не очень счастливо, потому что оказался отравлен газами. У него болезнь легких, он еще не комиссован, но приезжает в длительный отпуск, и семья решает ехать в любимый Крым – искать себе участок, где можно было бы построить дом. Это весна 1917 года. Сейчас, когда мы знаем все, у нас возникает вопрос: «Как, в 1917 году дачу строить?!» Да, в 1917 году писатель покупает участок на склоне горы в Профессорском уголке Алушты и строит домик в две комнатки.

К тому времени сын писателя Сергей уже не маленький мальчик, ему больше 20 лет, он записался в вольноопределяющиеся с начала войны, прошел офицерские курсы, воевал в артиллерийском расчете. Очень счастливо, потому что не был убит и даже ранен, но не очень счастливо, потому что оказался отравлен газами. У него болезнь легких, он еще не комиссован, но приезжает в длительный отпуск, и семья решает ехать в любимый Крым – искать себе участок, где можно было бы построить дом. Это весна 1917 года. Сейчас, когда мы знаем все, у нас возникает вопрос: «Как, в 1917 году дачу строить?!» Да, в 1917 году писатель покупает участок на склоне горы в Профессорском уголке Алушты и строит домик в две комнатки.

Крым не остров, но он отрезан. В нем одновременно существует несколько правительств, стоят на рейде английские и французские эскадры. Крым был некоторое время занят войсками Добровольческой армии Деникина (позже командование перешло к Врангелю, который и эвакуировал ее в 1920-м). Как и все русские офицеры, Сергей Шмелев давал присягу царю, которого уже нет, но Временному правительству, а тем более большевикам он не присягал. Сын Шмелева был мобилизован деникинским правительством, попал на Туркестанский фронт. В отпуск вернулся к родителям в Алушту, а вскоре в Крым вошла Красная армия. Офицерам было предложено сдать оружие, за что им обещали амнистию. Практически все военные на это идут, их всех переписывают, они сдают оружие и почти все вскоре арестованы, расстреляны или утоплены в Черном море. Железная метла вымела Крым, по словам Шмелева в «Солнце мертвых», новая власть развязала красный террор. В 1920 году Сергей был арестован и в 1921-м расстрелян; как и где это произошло, неизвестно.

Шмелев слал письма в Москву высшей власти: Луначарскому, Калинину. Калинин обращается к Ленину, и Лениным подписана телеграмма: «Остановить расстрел Сергея Шмелева», – которая просто не успела дойти. Представьте, какие силы поднялись в этом маленьком, тщедушном человеке, что он сумел во время Гражданской войны заставить людей, перевернувших громадную страну и взявших в ней полную власть, заниматься судьбой своего сына. Ему предлагают вернуться в Москву, объясняют, что революции не делаются бескровно, и даже предоставляют квартиру в Москве (к тому моменту его собственное жилье занято), он получает на Большой Полянке несколько комнат, но жить там не может, горе сжигает его изнутри. Смотреть на фотографии Шмелева тяжело – это испепеленный человек.

Шмелев слал письма в Москву высшей власти: Луначарскому, Калинину. Калинин обращается к Ленину, и Лениным подписана телеграмма: «Остановить расстрел Сергея Шмелева», – которая просто не успела дойти. Представьте, какие силы поднялись в этом маленьком, тщедушном человеке, что он сумел во время Гражданской войны заставить людей, перевернувших громадную страну и взявших в ней полную власть, заниматься судьбой своего сына. Ему предлагают вернуться в Москву, объясняют, что революции не делаются бескровно, и даже предоставляют квартиру в Москве (к тому моменту его собственное жилье занято), он получает на Большой Полянке несколько комнат, но жить там не может, горе сжигает его изнутри. Смотреть на фотографии Шмелева тяжело – это испепеленный человек.

Шмелев получает разрешение на выезд из страны на лечение и в конце 1922 года приезжает в Берлин – тогда перекресток советской эмигрантской культуры. Туда можно было ездить почти беспрепятственно, издавать книги, что, собственно, и делали русские весьма активно. Из Берлина Шмелев рассылает письма всем своим знакомым в эмиграции и получает потрясающее письмо от Бунина. Бунин в пореволюционной России как только Шмелева не клеймил: за то, что ему ловко удается устраивать свои издания, по десять раз публиковать одно произведение и получать гонорары, но он не учитывает громадной разницы: это за ним стоит вечный вишневый сад, это он родом из разорившегося дворянского гнезда, а Шмелев – сын успешного подрядчика и выпускник юрфака Московского университета, его умение устраивать дела обусловлено рядом факторов. И вот Бунин пишет удивительно трогательно: «Милые, дорогие, только что узнали о вашем несчастье…» – необычайно нежное письмо, обещая выхлопотать Шмелеву визу в Париж. Иван Алексеевич пишет так: «Визу достать трудно, почти невозможно, но для меня сделают исключение», – намекая на то, что в Париже есть уже глава русской литературы, и это он, Бунин, поэтому претендовать не надо, но вы все равно приезжайте.

В Париже чета Шмелевых поначалу поселилась в семье Юлии Александровны Кутыриной, племянницы жены писателя, дочери сестры Ольги Александровны – Олимпиады. Юлия вышла замуж за француза-учителя, и с началом Первой мировой войны они с мужем уехали в Париж. Вскоре у них родится сын Ивистион, Ив, как его называли близкие; а с мужем ветреная Юлия рассталась, связав жизнь с поэтом И.И. Новгород-Северским.

В Париже чета Шмелевых поначалу поселилась в семье Юлии Александровны Кутыриной, племянницы жены писателя, дочери сестры Ольги Александровны – Олимпиады. Юлия вышла замуж за француза-учителя, и с началом Первой мировой войны они с мужем уехали в Париж. Вскоре у них родится сын Ивистион, Ив, как его называли близкие; а с мужем ветреная Юлия рассталась, связав жизнь с поэтом И.И. Новгород-Северским.

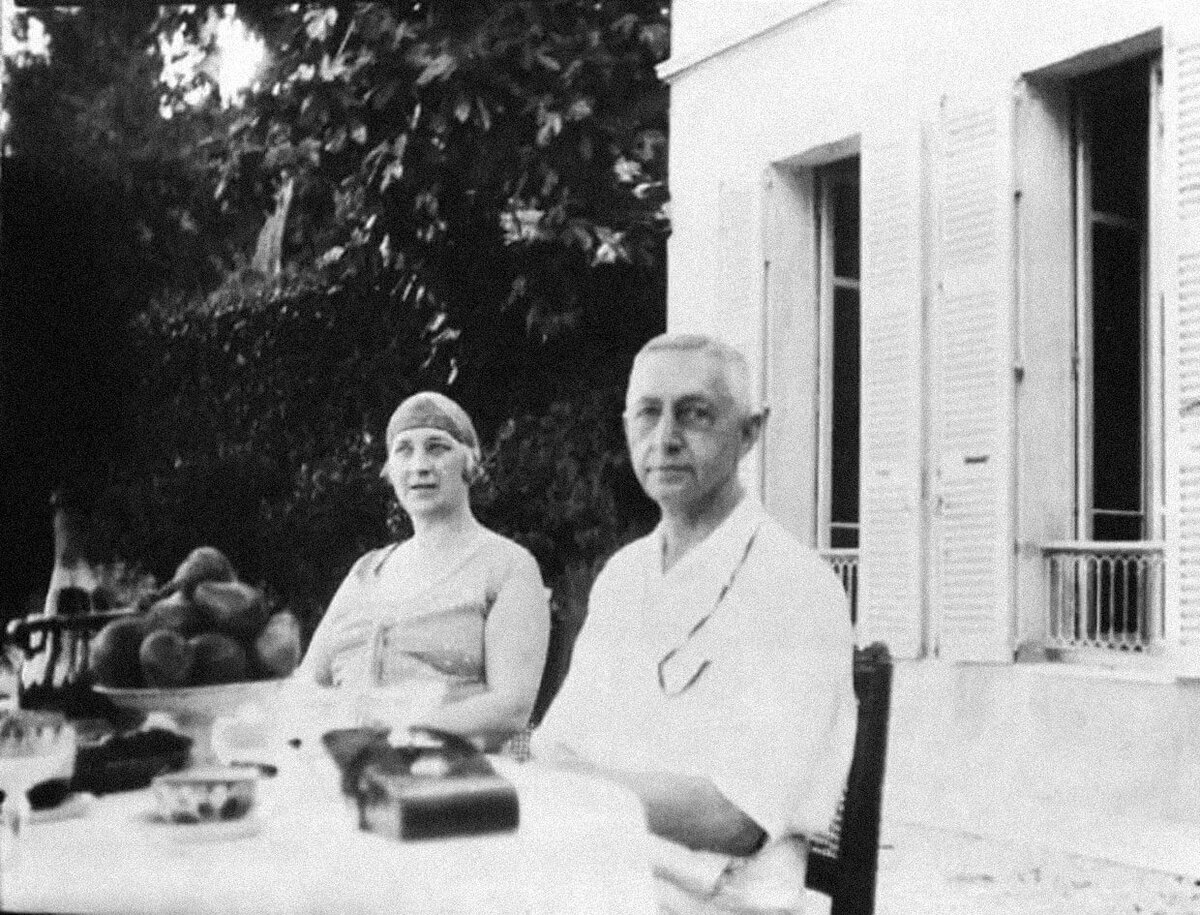

Летом 1923 года Бунин впервые снимает виллу в Грассе – городке в 20 километрах от Лазурного берега, от Канн, в предгорье, где начинаются Приморские Альпы и в хорошую погоду видно море. Бунин очень дружески пригласил разделить летний отдых на вилле «Мон-Флёри» Шмелева, осиротевшей паре сочувствовала вся эмиграция. Сохранилась фотография в архиве и Бунина, и Шмелева: две супружеские пары под пальмой, в чем-то французском, летнем, легком: с краю стоят Шмелевы, а в центре Вера Николаевна во всем белом и Иван Алексеевич – они только год, как обвенчались и официально оформили брак в парижской мэрии. Именно в Грассе, «у Буниных» Шмелев пишет эпопею «Солнце мертвых».

Летом 1923 года Бунин впервые снимает виллу в Грассе – городке в 20 километрах от Лазурного берега, от Канн, в предгорье, где начинаются Приморские Альпы и в хорошую погоду видно море. Бунин очень дружески пригласил разделить летний отдых на вилле «Мон-Флёри» Шмелева, осиротевшей паре сочувствовала вся эмиграция. Сохранилась фотография в архиве и Бунина, и Шмелева: две супружеские пары под пальмой, в чем-то французском, летнем, легком: с краю стоят Шмелевы, а в центре Вера Николаевна во всем белом и Иван Алексеевич – они только год, как обвенчались и официально оформили брак в парижской мэрии. Именно в Грассе, «у Буниных» Шмелев пишет эпопею «Солнце мертвых».

Первое издание «Солнца мертвых» вышло в издательстве «Возрождение» в 1924 году. Почти сразу появилось французское издание, названное в переводе на французский язык «Солнце смерти», т.к. во Франции еще до Шмелева вышла книга Бернара Клавеля с таким же названием. Эту книгу Шмелев, очевидно, увидел в витрине парижского книжного магазина весной того же 1923 года, она повествует о том, что французы называют Великая война – о Первой мировой войне, о павших солдатах; ведь первыми о бессмертном неизвестном солдате подумали именно французы. Шмелева поразило название, он перевел его на русский язык, и так родился образ. Вы не представляете, сколько исследователей написало много прекрасных работ об этом названии и этом образе. Оно вызывает и апокалиптические, и античные ассоциации, и даже если это название заимствовано, русский писатель сумел его обогатить великими смыслами. Живя на благодатном юге Франции Шмелев создает невероятную контрастную картину красоты южной крымской природы, сверкающего моря, прекрасного солнца, зелени, великолепных растений, животных и – гибель, которую приносит всему живому и себе самому человек в братоубийственной бойне.

Первое издание «Солнца мертвых» вышло в издательстве «Возрождение» в 1924 году. Почти сразу появилось французское издание, названное в переводе на французский язык «Солнце смерти», т.к. во Франции еще до Шмелева вышла книга Бернара Клавеля с таким же названием. Эту книгу Шмелев, очевидно, увидел в витрине парижского книжного магазина весной того же 1923 года, она повествует о том, что французы называют Великая война – о Первой мировой войне, о павших солдатах; ведь первыми о бессмертном неизвестном солдате подумали именно французы. Шмелева поразило название, он перевел его на русский язык, и так родился образ. Вы не представляете, сколько исследователей написало много прекрасных работ об этом названии и этом образе. Оно вызывает и апокалиптические, и античные ассоциации, и даже если это название заимствовано, русский писатель сумел его обогатить великими смыслами. Живя на благодатном юге Франции Шмелев создает невероятную контрастную картину красоты южной крымской природы, сверкающего моря, прекрасного солнца, зелени, великолепных растений, животных и – гибель, которую приносит всему живому и себе самому человек в братоубийственной бойне.

Разумеется, не только Шмелев отразил в художественном слове свои впечатления о Гражданской войне. Но этих книг вообще не так много, а такой исключительной силы и такой поразительной яркости его книга первая и единственная. В 1923 году эпопея вышла в сборнике «Окно», а в 1924-м появилось отдельное издание. И только тогда стоящий рядом с ним на исторической фотографии Иван Бунин понимает, что его записи революционного периода и Гражданской войны тоже можно собрать и опубликовать. В 1925 году начинает издаваться газета «Возрождение», в которой и публикуются первые очерки Бунина из цикла «Окаянные дни». Отдельным томом они вышли впервые только в 1935 году.

Книга Шмелева потрясла сначала эмиграцию, причем, не всех в хорошем смысле. Кто-то оценил ее очень высоко, кому-то она показалась сырым, собранным под одну обложку материалом об ужасах Гражданской войны, голода, расстрелов, казней в Крыму. Кому-то все описанное показалось преувеличением, кому-то – излишним натурализмом. Надо сказать, что это такая книга, которую редко кто отваживается второй раз читать. Я ее в первый раз читала, когда она еще не вышла из печати в современной России, читала именно ее первое парижское издание в спецхране Ленинки. Сейчас она находится в общем хранении, теперь это наша единая русская литература ХХ века, вобравшая в себя и советское, и эмигрантское наследие. Надо сказать, что книга была словно взбухшая, скорее всего от перелистывания неважного качества бумаги, но представлялось, что страницы пропитались слезами читателей.

В 1993 году я приехала в Алушту, где открывался музей писателя Шмелева. Была чудесная осень, изумительная погода, осы кружились над истекающими соком грушами и виноградом, море синело и сверкало солнечным блеском, и в это море было страшно заходить чтобы просто искупаться, я такого ужаса никогда не испытывала, мне казалось, что Черное море было набито убитыми людьми. И преодолеть это было трудно.

В 1993 году я приехала в Алушту, где открывался музей писателя Шмелева. Была чудесная осень, изумительная погода, осы кружились над истекающими соком грушами и виноградом, море синело и сверкало солнечным блеском, и в это море было страшно заходить чтобы просто искупаться, я такого ужаса никогда не испытывала, мне казалось, что Черное море было набито убитыми людьми. И преодолеть это было трудно.

В 2000 году Российский фонд культуры привез из Франции, а в 2014 году передал на хранение в Дом русского зарубежья «парижский» архив Шмелева, была устроена масштабная выставка, для которой дизайнеры попросили подобрать цитаты из эпопеи, и я стала перечитывать «Солнце мертвых». И ощущение было столь же сильное.

В 2000 году Российский фонд культуры привез из Франции, а в 2014 году передал на хранение в Дом русского зарубежья «парижский» архив Шмелева, была устроена масштабная выставка, для которой дизайнеры попросили подобрать цитаты из эпопеи, и я стала перечитывать «Солнце мертвых». И ощущение было столь же сильное.

В 2023-м году для выставки к 100-летию выхода эпопеи я снова взялась за поиски нужных фрагментов, и это вновь было невыносимо. Тогда я решила, что не буду выбирать никакие цитаты о противостоянии красных и белых, об эксцессах революции, выберу только те, что относятся к гибели всего живого. Живое гибнет из-за страшного голода в Крыму – в это трудно поверить, зная, какой это благодатный край. В своей безграничной, неистовой жестокости люди сеют и жнут смерть, воистину как в первобытном мифе. Кстати, французы, пережившие некогда ужасы гражданского противостояния (и вспомним характерное название романа А. Франса «Боги жаждут» – революция как жертвоприношение каким-то древним, беспощадным идолам), выбирали в рецензиях на французский перевод «Солнца мертвых» именно такие цитаты для своих читателей. Не братоубийственное гражданское противостояние русских, а гибель павлина, курочек, коровы, гибель не дикой природы, а одомашненного мира, который приручен человеком и который он вместе с собой уводит в небытие. Французов почему-то гибель истощенной коровы поразила больше, чем расстрел многих людей. Вероятно, такое истребление всего живого вокруг себя – это и есть высший предел кризиса гуманизма, расчеловечивания человека.

Но как поразительны последние страницы эпопеи! Ее читатель не знает о личной трагедии автора, о ней нет ни слова, но мы знаем, что сын Сергей погиб, что Шмелевы – это осиротевшая семья, погибло все: великолепное солнце юга светит мертвым. В финале «Солнца мертвых» говорится о том, как писатель с женой собираются покинуть свою дачку и в последний раз обходят свои маленькие владения. Наступила весна, писатель слушает, как поет дрозд, наблюдает, как распускаются подснежники и зацветает миндаль – не все выжгло солнце мертвых, на пепелище робко возникает новая жизнь. И дрозд, который отпевает погибших, поет навстречу новой весне, новому миру. И это самое поразительное в горчайшей из книг.

Стоит вспомнить, где эта книга написана. Она создавалась в Грассе ярким солнечным летом, потрясшим Шмелева благодатным изобилием французской земли, ее щедрыми плодами. Грасс – это столица духов, окруженная цветочными плантациями Прованса, кругом виноградники, и какие вызревают помидоры, какие персики, какая мушмула, не земля, а божье благословение. Писатель не то, что воодушевлен, но раны заживают, возвращается восхищение миром, таким прекрасным, светозарным, благоприятным. Возможно, и финал эпопеи зародился, когда в конце весны Шмелев приехал на снятую Буниным виллу, увидел первые цветы, а затем и все летнее цветочное, потом плодовое буйство, и буря в душе улеглась, отступила тоска.

Стоит вспомнить, где эта книга написана. Она создавалась в Грассе ярким солнечным летом, потрясшим Шмелева благодатным изобилием французской земли, ее щедрыми плодами. Грасс – это столица духов, окруженная цветочными плантациями Прованса, кругом виноградники, и какие вызревают помидоры, какие персики, какая мушмула, не земля, а божье благословение. Писатель не то, что воодушевлен, но раны заживают, возвращается восхищение миром, таким прекрасным, светозарным, благоприятным. Возможно, и финал эпопеи зародился, когда в конце весны Шмелев приехал на снятую Буниным виллу, увидел первые цветы, а затем и все летнее цветочное, потом плодовое буйство, и буря в душе улеглась, отступила тоска.

Тогда же в Грассе в 1923 году происходит очень важный для русской литературы в изгнании разговор. Еще в 1922 году мудрый Марк Алданов догадался, что русские писатели-эмигранты должны быть выдвинуты на Нобелевскую премию. Слава славой, а деньги бедствующим эмигрантам не помешали бы. И вот к Бунину из Ниццы приезжает Мережковский, и они обсуждают Нобелевскую премию. Шмелев пишет своей племяннице Юлии в Париж: «Меня к беседе не пригласили, а того не знают, что, может быть, я-то первый ее и получу». Но это невинное хвастовство, обида, что его Иван Алексеевич и Дмитрий Сергеевич в большую игру не принимают. А вот дальше в письме Шмелев разворачивает народившуюся идею того, что потом превратится в «Лето Господне». Еще пишется «Солнце мертвых», но «Лето Господне» уже появилось как замысел. Это зерно уже прорастает, и Шмелев понимает, что вот такой книги об ушедшей России не напишет никто, но он уже ее прозревает, предчувствует в мечтах и замыслах. Но он и сам пока ее еще не написал.

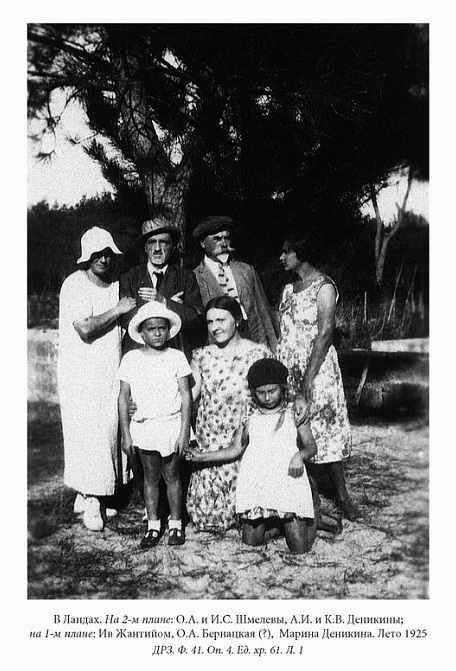

Писатель возвращается в Париж, начинается его эмигрантская литературная жизнь. Шмелев с Буниным оба поняли, что и литературно разные, они радикально несхожи в человеческом плане. Оставив Лазурный берег и Приморские Альпы Бунину как летний кабинет, Шмелев обретает на долгие годы свой «малый уголок» на другом побережье, которое именуют иногда Серебряным берегом – это Ланды, на Атлантическом океане, городок Капбретон и глухие рыбачьи деревушки вокруг него, как раз при Шмелеве начинают строиться гостиницы и развиваться курорт. В эти полудикие места с озерами, каналами, сосновыми лесами, песчаными дюнами, грибами, рыбалкой и огородиком Шмелев ездил с 1924 по 1933 год. Там сложилась русская колония, приезжали русские писатели, ученые, генералы жили там типично русскими стареющими дачниками.

Писатель возвращается в Париж, начинается его эмигрантская литературная жизнь. Шмелев с Буниным оба поняли, что и литературно разные, они радикально несхожи в человеческом плане. Оставив Лазурный берег и Приморские Альпы Бунину как летний кабинет, Шмелев обретает на долгие годы свой «малый уголок» на другом побережье, которое именуют иногда Серебряным берегом – это Ланды, на Атлантическом океане, городок Капбретон и глухие рыбачьи деревушки вокруг него, как раз при Шмелеве начинают строиться гостиницы и развиваться курорт. В эти полудикие места с озерами, каналами, сосновыми лесами, песчаными дюнами, грибами, рыбалкой и огородиком Шмелев ездил с 1924 по 1933 год. Там сложилась русская колония, приезжали русские писатели, ученые, генералы жили там типично русскими стареющими дачниками.

В 1924 году в Капбретоне Шмелев провел удивительное лето: туда приехали многие русские, приехали Бердяевы, и Шмелев жадно слушал их рассказы о Москве, что в ней происходило с 1917 по 1922 год, ведь сам-то он жил тогда в Крыму. Две вещи со Шмелевым происходят как с писателем примерно в одно время. В феврале 1927 года начинается его переписка с философом Ильиным, а летом в Капбретоне, где обычно Шмелев работает (полгода живет там, а на остальные полгода переезжает в Париж), он пишет рассказ «Прогулка». И рассказ «Прогулка» посвящен тем философствующим интеллигентам, которые прекраснодушно писали о революции, приближали ее: от Герцена до тех, кого выслали на «философском пароходе». И Шмелев пишет историософский рассказ, на чужом поле играя, о том, как русская интеллигенция потеряла Россию. Любопытен финал «прогулки» персонажей – милых, ученых, отринутых революцией за ненадобностью людей. Герои отправляются в Архангельское, идут полями и лесами, цитируя Пушкина и путеводители, чтобы увидеть графский дворец, который набит сокровищами – архитектура, скульптура, живопись, но… на часах стоит красноармеец и не впускает их. Во дворце живут теперь «тесть с тещей Троцкого». В реальности это не совсем так, хотя подмосковные усадьбы действительно разобрали под летние резиденции «вожди» диктатуры пролетариата, но у Шмелева очень трагично и смешно выходит, что объевшаяся сметаной теща Троцкого и олицетворяет новую власть. Рассказ и сатирический, и трогательный необычайно, потому что автор не отделяет себя от интеллигенции, но сочувствует ей в традиционном русском стиле «над собой смеетесь» – да, тем самым гоголевским «горьким смехом». И вот когда философы покидают эту усадьбу несолоно хлебавши, один из героев произносит в адрес скульптурной Победы (Ники) над въездными воротами: «Что, дотрубилась, голубушка?» Вторая ретроспекция этого романа – времена дореволюционной Москвы и пушкинское послание «К вельможе», где в мрачных тонах описывается Французская революция. Но Пушкин, всегда помнящий о племени младом и незнакомом, замечает, что молодые поколения, которые приходят на смену разрушителям и которым достаются руины, строят на них новый мир. Шмелев об этом не пишет, но цитируя Пушкина, он как будто перекидывает мост в будущее и, ненавидя большевиков, не порывает с Россией, надеясь на ее восстановление в былом величие.

В 1924 году в Капбретоне Шмелев провел удивительное лето: туда приехали многие русские, приехали Бердяевы, и Шмелев жадно слушал их рассказы о Москве, что в ней происходило с 1917 по 1922 год, ведь сам-то он жил тогда в Крыму. Две вещи со Шмелевым происходят как с писателем примерно в одно время. В феврале 1927 года начинается его переписка с философом Ильиным, а летом в Капбретоне, где обычно Шмелев работает (полгода живет там, а на остальные полгода переезжает в Париж), он пишет рассказ «Прогулка». И рассказ «Прогулка» посвящен тем философствующим интеллигентам, которые прекраснодушно писали о революции, приближали ее: от Герцена до тех, кого выслали на «философском пароходе». И Шмелев пишет историософский рассказ, на чужом поле играя, о том, как русская интеллигенция потеряла Россию. Любопытен финал «прогулки» персонажей – милых, ученых, отринутых революцией за ненадобностью людей. Герои отправляются в Архангельское, идут полями и лесами, цитируя Пушкина и путеводители, чтобы увидеть графский дворец, который набит сокровищами – архитектура, скульптура, живопись, но… на часах стоит красноармеец и не впускает их. Во дворце живут теперь «тесть с тещей Троцкого». В реальности это не совсем так, хотя подмосковные усадьбы действительно разобрали под летние резиденции «вожди» диктатуры пролетариата, но у Шмелева очень трагично и смешно выходит, что объевшаяся сметаной теща Троцкого и олицетворяет новую власть. Рассказ и сатирический, и трогательный необычайно, потому что автор не отделяет себя от интеллигенции, но сочувствует ей в традиционном русском стиле «над собой смеетесь» – да, тем самым гоголевским «горьким смехом». И вот когда философы покидают эту усадьбу несолоно хлебавши, один из героев произносит в адрес скульптурной Победы (Ники) над въездными воротами: «Что, дотрубилась, голубушка?» Вторая ретроспекция этого романа – времена дореволюционной Москвы и пушкинское послание «К вельможе», где в мрачных тонах описывается Французская революция. Но Пушкин, всегда помнящий о племени младом и незнакомом, замечает, что молодые поколения, которые приходят на смену разрушителям и которым достаются руины, строят на них новый мир. Шмелев об этом не пишет, но цитируя Пушкина, он как будто перекидывает мост в будущее и, ненавидя большевиков, не порывает с Россией, надеясь на ее восстановление в былом величие.

Шмелев пишет о философах, но признается в письмах к Ивану Ильину, что сам он совсем не философ и ничего не понимает в философии. Ильин, живший в Германии и преподававший в Берлинском университете, в это время начинает издавать журнал «Русский колокол», в который заманивает автором Шмелева. Само это название совершенно явно противопоставлено «Колоколу» Герцена, издававшемуся в Лондоне. Революционный «Колокол» и – «Русский колокол», который призван русского человека отвернуть от революции разрушения, повернуть лицом к России созидания, к ее национальным ценностям. Так начинается долгий духовно-творческий альянс Ильина со Шмелевым, для которого мыслитель становится идейным вдохновителем, воспламеняя и направляя. Шмелев не марионетка, он горячо вдохновляется, для него идеи и поддержка Ильина чрезвычайно важны, но он пишет про свое и по-своему. Эпистолярное общение с Ильиным – это один из главных моментов, который определяет творчество Шмелева в эмиграции и, в частности, предопределяет создание уникальной книги – «Лето Господне».

Шмелев пишет о философах, но признается в письмах к Ивану Ильину, что сам он совсем не философ и ничего не понимает в философии. Ильин, живший в Германии и преподававший в Берлинском университете, в это время начинает издавать журнал «Русский колокол», в который заманивает автором Шмелева. Само это название совершенно явно противопоставлено «Колоколу» Герцена, издававшемуся в Лондоне. Революционный «Колокол» и – «Русский колокол», который призван русского человека отвернуть от революции разрушения, повернуть лицом к России созидания, к ее национальным ценностям. Так начинается долгий духовно-творческий альянс Ильина со Шмелевым, для которого мыслитель становится идейным вдохновителем, воспламеняя и направляя. Шмелев не марионетка, он горячо вдохновляется, для него идеи и поддержка Ильина чрезвычайно важны, но он пишет про свое и по-своему. Эпистолярное общение с Ильиным – это один из главных моментов, который определяет творчество Шмелева в эмиграции и, в частности, предопределяет создание уникальной книги – «Лето Господне».

Как вообще происходит становление эмигрировавшего писателя в зарубежье? На Шмелева, очевидно, повлияло одно знаковое событие. В то время, как он публикует «Солнце мертвых», Иван Бунин, оставив наконец революционную публицистику, пишет свою первую, очень ярко выстрелившую в эмиграции повесть «Митина любовь». Она имела огромный резонанс, тоже неоднозначный, ее успели несколько раз издать в Советском Союзе (тогда еще издавали книги эмигрантов) и сразу перевели на французский язык – и надо сказать, французы, которые уже начитались о любви произведений собственных великих писателей, очень тепло встретили и очень высоко оценили эту повесть. А Шмелев просто ахнул, потому что в этой повести он увидел программу творчества русского писателя в эмиграции. Вот как будто он кружил, не понимая: да, Россия, национальные истоки, но как писать об этом, что писать? Он же не философ. В год, когда выходит «Митина любовь», Шмелев в Капбретоне создает цикл рассказов и пишет крошечное эссе под характерным названием «Russie» с посвящением Бунину. И там есть замечательные слова, уже программные для самого Шмелева. Да это и в целом программа литературы русского зарубежья: он пишет, как он лежал на берегу, в горячих песчаных дюнах, шумел океан, он чувствовал запах сосен… он находился на чужом берегу, в чужой стране, и вдруг на него нахлынули, через переживание чужого, свои воспоминания, ожил свой, родной мир в красках и запахах. «Я лежал <…> вспоминал мечтаньем». И все эти образы русские вставали перед ним, «как живые». «Вспоминать мечтаньем» – вот этому и посвящена литература русского зарубежья.

Как вообще происходит становление эмигрировавшего писателя в зарубежье? На Шмелева, очевидно, повлияло одно знаковое событие. В то время, как он публикует «Солнце мертвых», Иван Бунин, оставив наконец революционную публицистику, пишет свою первую, очень ярко выстрелившую в эмиграции повесть «Митина любовь». Она имела огромный резонанс, тоже неоднозначный, ее успели несколько раз издать в Советском Союзе (тогда еще издавали книги эмигрантов) и сразу перевели на французский язык – и надо сказать, французы, которые уже начитались о любви произведений собственных великих писателей, очень тепло встретили и очень высоко оценили эту повесть. А Шмелев просто ахнул, потому что в этой повести он увидел программу творчества русского писателя в эмиграции. Вот как будто он кружил, не понимая: да, Россия, национальные истоки, но как писать об этом, что писать? Он же не философ. В год, когда выходит «Митина любовь», Шмелев в Капбретоне создает цикл рассказов и пишет крошечное эссе под характерным названием «Russie» с посвящением Бунину. И там есть замечательные слова, уже программные для самого Шмелева. Да это и в целом программа литературы русского зарубежья: он пишет, как он лежал на берегу, в горячих песчаных дюнах, шумел океан, он чувствовал запах сосен… он находился на чужом берегу, в чужой стране, и вдруг на него нахлынули, через переживание чужого, свои воспоминания, ожил свой, родной мир в красках и запахах. «Я лежал <…> вспоминал мечтаньем». И все эти образы русские вставали перед ним, «как живые». «Вспоминать мечтаньем» – вот этому и посвящена литература русского зарубежья.

Шмелев тут же, приняв творческий вызов или, вернее, эстафету, пишет словно в ответ Бунину свою первую большую художественную вещь – повесть «История любовная». Действие в ней начинается практически в то же время, что в бунинской «Митиной любви». Только у Бунина время указано «на 40 мучеников» – праздник перед Пасхой, иначе «жаворонки», а шмелевская история берет отсчет сразу после Пасхи. Бунинский рассказ о первой любви начинается на Тверском бульваре, когда юная пара, Митя и Катя, идут к памятнику Пушкина, за которым сияет Страстной монастырь, и будто входят в церковь, где в центре, как Господь Саваоф, склоняет голову к прохожим Пушкин, а над ним, золотом крестов и мартовского солнца открывается над Москвой, над всею Россией небо, словно подкупольное пространство православного храма.

А ведь точное указание на праздник «40 мучеников севастийских» – это особый тонкий оммаж Ивану Шмелеву. В 1924 году, на вечере «Миссия русской эмиграции» Бунин сказал речь, в которой были такие слова: «Где-то в далекой, холодной, русской степи лежит неизвестный белый воин. И наступит время, Россия падет, когда мощи Сергия Радонежского будут выкинуты из раки». Как должен был вздрогнуть сидевший рядом (он тоже выступал на том памятном вечере) Иван Шмелев: святитель Сергий – белый воин. Это рука, протянутая Ивану Шмелеву, и напоминание об убиенном Сергее Шмелеве, который где-то лежит, безвестно похороненный в крымской степи. Сергий Радонежский – его небесный покровитель. В «Митиной любви» Бунин вообще всех белых воинов поминает, ведь 40 мучеников севастийских, погибших на льду озера первохристиан, напоминают нам о ледяных походах Белой армии. У Бунина современность грозным образом проступает через произведение, посвященное трагической юношеской любви, казалось бы, случившейся в давние лета.

ведь точное указание на праздник «40 мучеников севастийских» – это особый тонкий оммаж Ивану Шмелеву. В 1924 году, на вечере «Миссия русской эмиграции» Бунин сказал речь, в которой были такие слова: «Где-то в далекой, холодной, русской степи лежит неизвестный белый воин. И наступит время, Россия падет, когда мощи Сергия Радонежского будут выкинуты из раки». Как должен был вздрогнуть сидевший рядом (он тоже выступал на том памятном вечере) Иван Шмелев: святитель Сергий – белый воин. Это рука, протянутая Ивану Шмелеву, и напоминание об убиенном Сергее Шмелеве, который где-то лежит, безвестно похороненный в крымской степи. Сергий Радонежский – его небесный покровитель. В «Митиной любви» Бунин вообще всех белых воинов поминает, ведь 40 мучеников севастийских, погибших на льду озера первохристиан, напоминают нам о ледяных походах Белой армии. У Бунина современность грозным образом проступает через произведение, посвященное трагической юношеской любви, казалось бы, случившейся в давние лета.

Пережив «всему конец, и России конец», ощутив революцию как гибель тысячелетнего государства, Бунин все время пишет о смерти и не перестает говорить о белом воине. Чтобы получить Нобелевскую премию, в русской эмиграции не следовало говорить о Белой армии, о святом белом воинстве. Писателю нужна была массированная поддержка, прежде всего медийная, а русская печать в эмиграции – вся насквозь либерально-демократическая, а вовсе не православно-монархическая. И двигать писателя к заветной международной награде будет именно она. Бунин это хорошо понимает, но в текстах его скорбь о погибших растворяется, ведь писатель воистину великий. И застрелившемуся Мите мы так сопереживаем не только потому, что он во время первого цветения обрывает свою жизнь, а потому что жизни Мити, Сережи, 40 мучеников севастийских – тысяч и тысяч белых и красных мальчиков, погибших в Гражданскую войну, никогда не переживут свою весну, свою любовь, у них никогда не будет детей, семейного очага, простого человеческого счастья. Это так страшно и так художественно необыкновенно тонко, что понять это может только художник такого же большого масштаба. И Шмелев этим художником оказывается. Он очень хорошо понимает message, который у Бунина скрыт. И он пишет «Историю любовную», но начинает ее после Пасхи. У Бунина воскресения (говоря условно, метафорически) не будет, а у Шмелева оно наступает. И Тоня, главный герой, не умрет, хотя тяжело переживет свои любовные томления. И читатель переживет вместе с ним катарсис. Как сказала одна молодая, но вдумчивая читательница, «Шмелев Бунина переиграл». И, оказывается, в своем захлебывающемся многословном, почти болтливом повествовании Шмелев действительно может переиграть Бунина – блистательно лаконичного стилиста, прямо евангельски – «смерть поправ».

До Нобелевской премии дело все же дошло. Шмелев был из тех писателей русской эмиграции, кто делал себе пиар-компании, но его самого выдвинули очень крупные личности: крупнейший голландский славист Николас Ван Вейк, прекрасно знавший русский язык, и лауреат Нобелевской премии 1929 года Томас Манн, получивший, кстати, премию за свой первый роман 1901 года «Будденброки». Все известные эксперту-слависту Нобелевского комитета произведения Шмелева показались ему сугубо тенденциозными, хотя мастерство художественного убеждения читателя не признать было невозможно. И это еще «Солнце мертвых» было исключено из рассмотрения! А ведь именно его рекомендовал шведским академикам Т. Манн. Шансы Шмелева получить Нобелевскую премию возросли бы только в одном случае – если бы уже было написано «Лето Господне». Но оно было закончено уже после присуждения Нобелевской премии Ивану Бунину.

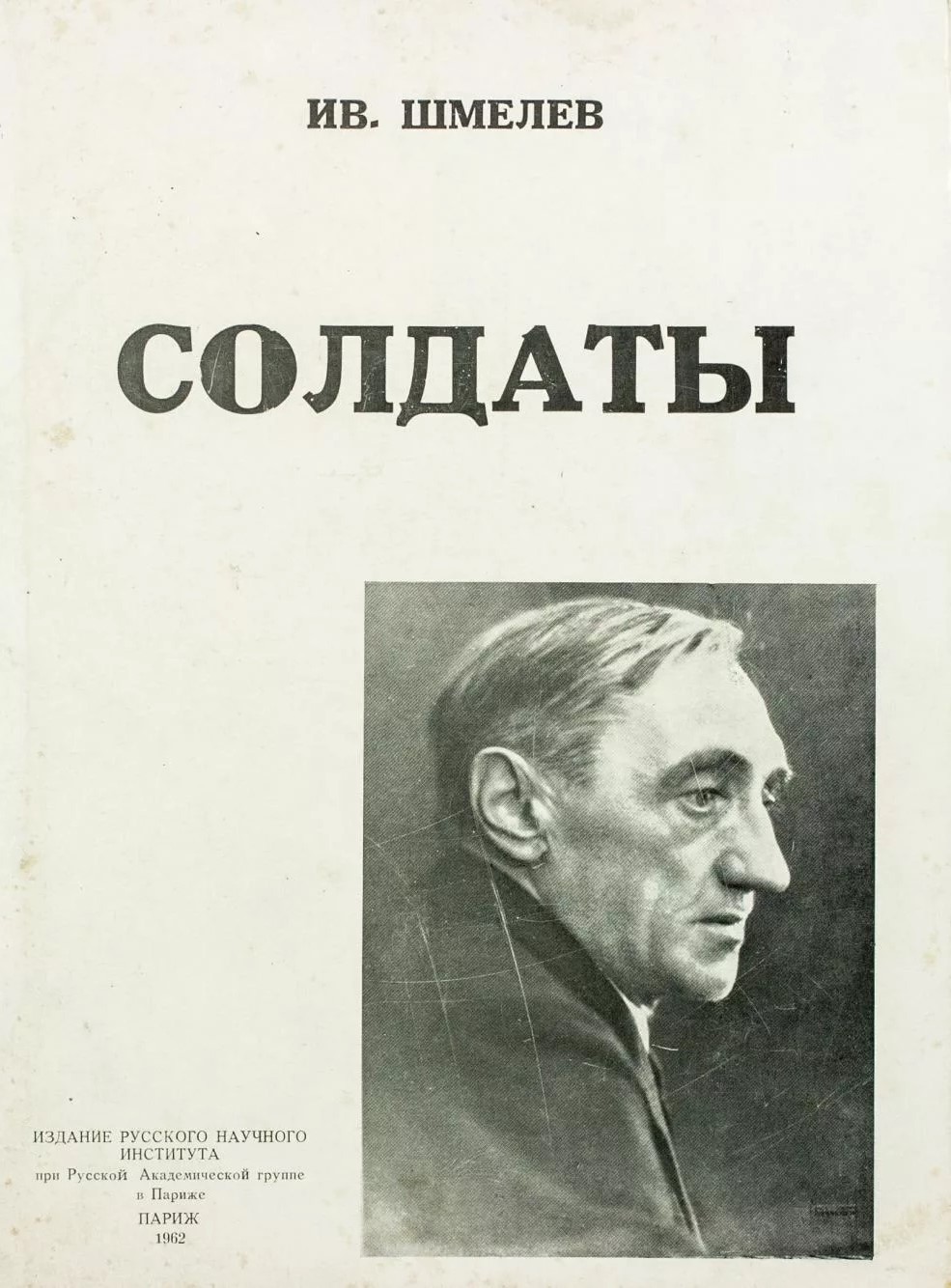

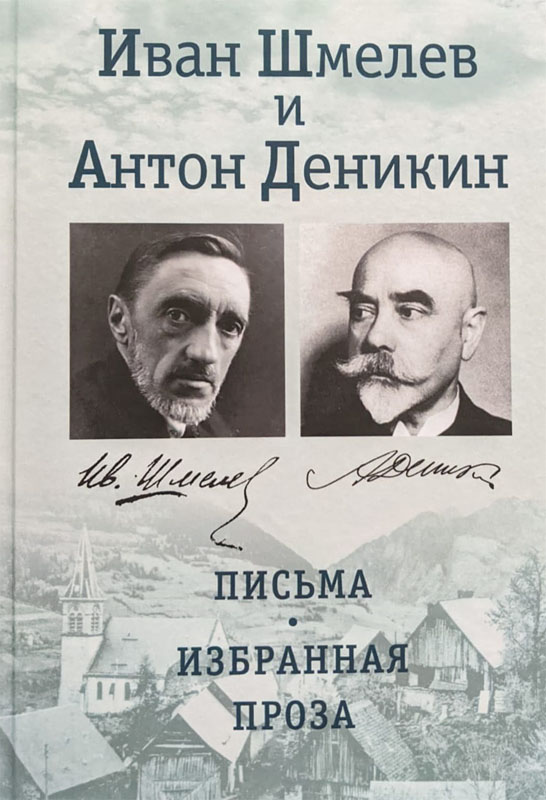

У Шмелева было много замыслов, и не все они были реализованы. Из нереализованных: «Спас Черный», о котором он говорил в письмах, начиная с переезда во Францию и до войны. От него не осталось никаких следов. Еще один недописанный роман – «Иностранец». Шмелев начал писать его увлекательно – из этого материала можно было бы сделать фильм, яркий, авантюрный, там очень много любви, богатый американец, русский офицер, актриса, автомобили, курорты, – но нет, не закончил, вероятно – заскучал. А о русской девушке, ставшей звездой на Западе, он напишет «Няню из Москвы» – и либералов обличит, и в мелодраматическом роде блеснет, и еще раз после дореволюционного «Человека из ресторана» поразит мастерством сказа. И еще один роман остался незавершен, это драматичная страница русского зарубежья. Роман «Солдаты», в котором Шмелев хотел показать атмосферу Первой мировой войны и доблестное русское офицерство. Первые главы начали печататься в главном журнале эмиграции «Современные записки». Потом публикация без объяснений оборвалась. Всех очень мучило это: что произошло, как произошло, кто как был вовлечен, ведь писатель так хотел раскрыть свое видение революции через армию (его сын стал офицером-артиллеристом по собственному выбору, среди его друзей был генерал Антон Иванович Деникин), но роман был прерван – из-за обрушившейся критики или художественно не получился, сказать трудно. Редакция «Современных записок» была партийная, наполовину эсеровская, наполовину кадетская, редакторы решили, что этот «черносотенский лубок» они больше печатать не могут и надо как-то Шмелеву поаккуратнее об этом написать, и хорошо ему знакомый по Капбретону М. Вишняк сообщил писателю о решении редакции. Но Шмелев и сам понял, что что-то не вытанцовывается. Несколько романных замыслов у него просто не вызрели.

У Шмелева было много замыслов, и не все они были реализованы. Из нереализованных: «Спас Черный», о котором он говорил в письмах, начиная с переезда во Францию и до войны. От него не осталось никаких следов. Еще один недописанный роман – «Иностранец». Шмелев начал писать его увлекательно – из этого материала можно было бы сделать фильм, яркий, авантюрный, там очень много любви, богатый американец, русский офицер, актриса, автомобили, курорты, – но нет, не закончил, вероятно – заскучал. А о русской девушке, ставшей звездой на Западе, он напишет «Няню из Москвы» – и либералов обличит, и в мелодраматическом роде блеснет, и еще раз после дореволюционного «Человека из ресторана» поразит мастерством сказа. И еще один роман остался незавершен, это драматичная страница русского зарубежья. Роман «Солдаты», в котором Шмелев хотел показать атмосферу Первой мировой войны и доблестное русское офицерство. Первые главы начали печататься в главном журнале эмиграции «Современные записки». Потом публикация без объяснений оборвалась. Всех очень мучило это: что произошло, как произошло, кто как был вовлечен, ведь писатель так хотел раскрыть свое видение революции через армию (его сын стал офицером-артиллеристом по собственному выбору, среди его друзей был генерал Антон Иванович Деникин), но роман был прерван – из-за обрушившейся критики или художественно не получился, сказать трудно. Редакция «Современных записок» была партийная, наполовину эсеровская, наполовину кадетская, редакторы решили, что этот «черносотенский лубок» они больше печатать не могут и надо как-то Шмелеву поаккуратнее об этом написать, и хорошо ему знакомый по Капбретону М. Вишняк сообщил писателю о решении редакции. Но Шмелев и сам понял, что что-то не вытанцовывается. Несколько романных замыслов у него просто не вызрели.

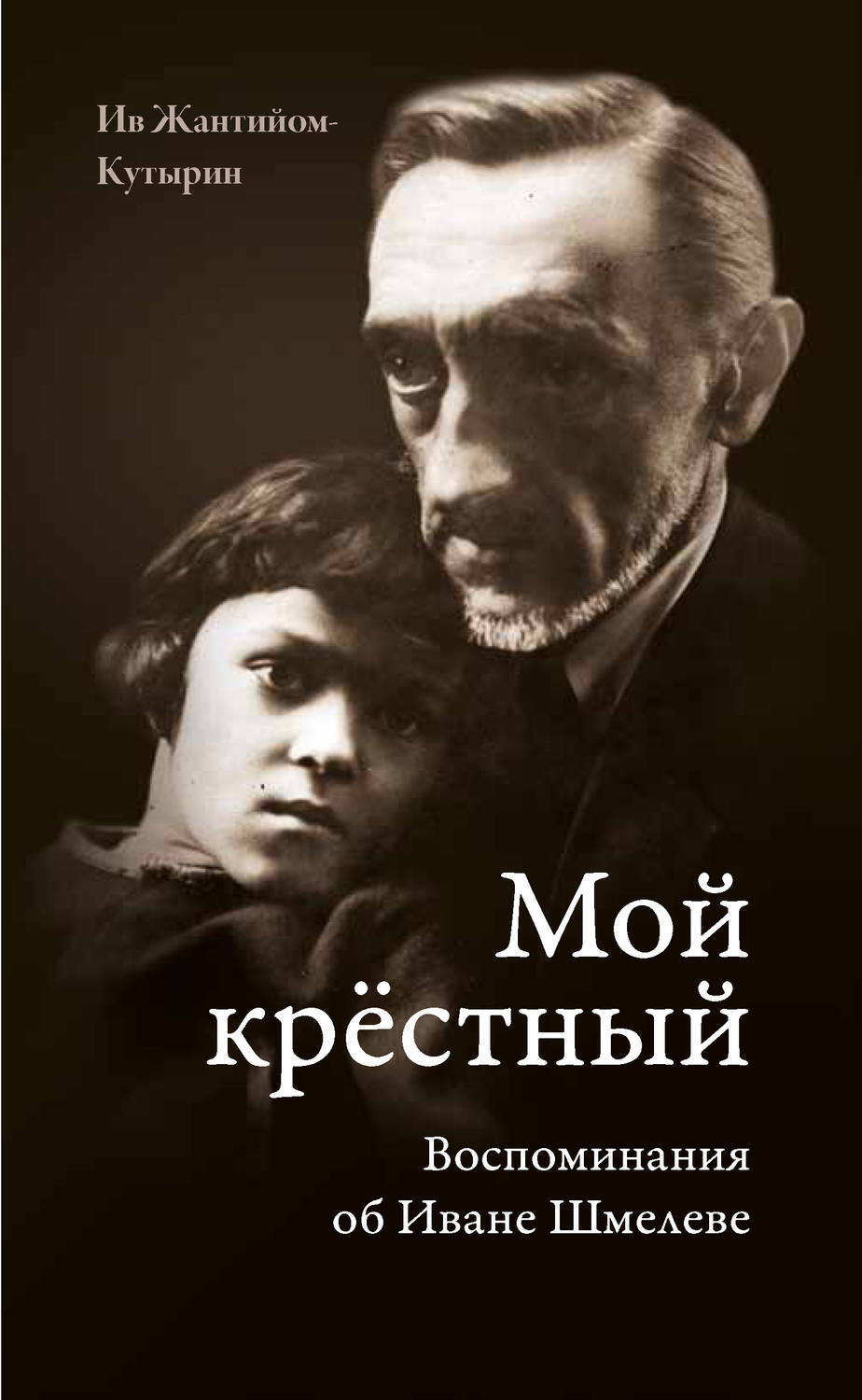

В архиве писателя сохранилось не так много фотографий, но среди них выделяются и любительские, и сделанные в ателье снимки в кругу семьи. Его семья в эмиграции, помимо жены, это Юлия Кутырина и ее сын Ив Жантийом-Кутырин. Редкое имя – Ивистион, Шмелев даже писал в афонские монастыри и запрашивал житие святого, по имени которого крестили его внучатого племянника, однако получил ответ, что святой есть, а жития для него не написано. Настало время, когда у камня, под которым были похоронены Иван Шмелев и Ольга Александровна на кладбище в Сент Женевьев де Буа под Парижем, был сфотографирован один Ив. В 2000 году камень сняли, прах четы Шмелевых перевезли в Москву и захоронили в некрополе Донского монастыря, который хотя и был нещадно разорен, но именно в его ограде были погребены предки писателя. Матушку Ива, свою будущую душеприказчицу, писатель насмешливо именовал попрыгуньей-стрекозой. Юлия Александровна Кутырина была актрисой, сказительницей, вела радиопередачи по фольклору, была к тому же весьма светской дамой, очень мало занималась сыном, норовила подкинуть тетушке и дядюшке, но сделала для Шмелева и для русской литературы огромное дело: она сохранила его архив, личные вещи, после его смерти в своей собственной квартире открыла музей писателя Шмелева, пускала туда всех желающих, рассказывала о нем, читала лекции, написала о нем книгу, опубликовала несколько книг самого Шмелева, собрав то, что было неопубликовано, что оставалось в набросках – словом, все, что могла сделать, она сделала и оставила будущим исследователям в лучшем виде.

В архиве писателя сохранилось не так много фотографий, но среди них выделяются и любительские, и сделанные в ателье снимки в кругу семьи. Его семья в эмиграции, помимо жены, это Юлия Кутырина и ее сын Ив Жантийом-Кутырин. Редкое имя – Ивистион, Шмелев даже писал в афонские монастыри и запрашивал житие святого, по имени которого крестили его внучатого племянника, однако получил ответ, что святой есть, а жития для него не написано. Настало время, когда у камня, под которым были похоронены Иван Шмелев и Ольга Александровна на кладбище в Сент Женевьев де Буа под Парижем, был сфотографирован один Ив. В 2000 году камень сняли, прах четы Шмелевых перевезли в Москву и захоронили в некрополе Донского монастыря, который хотя и был нещадно разорен, но именно в его ограде были погребены предки писателя. Матушку Ива, свою будущую душеприказчицу, писатель насмешливо именовал попрыгуньей-стрекозой. Юлия Александровна Кутырина была актрисой, сказительницей, вела радиопередачи по фольклору, была к тому же весьма светской дамой, очень мало занималась сыном, норовила подкинуть тетушке и дядюшке, но сделала для Шмелева и для русской литературы огромное дело: она сохранила его архив, личные вещи, после его смерти в своей собственной квартире открыла музей писателя Шмелева, пускала туда всех желающих, рассказывала о нем, читала лекции, написала о нем книгу, опубликовала несколько книг самого Шмелева, собрав то, что было неопубликовано, что оставалось в набросках – словом, все, что могла сделать, она сделала и оставила будущим исследователям в лучшем виде.

Правопреемником после нее стал Ив, он был профессором сразу по двум дисциплинам: по математике и лингвистике, рос практически билингвом. У него можно было не спрашивать права на публикацию согласно авторскому праву, всё и всегда можно было опубликовать, всеми материалами заниматься, потому что Ив не налагал на это никаких запретов. И архив отказывался отдавать, пока не пришло время, кротко повторяя: «Дядя Ваня хотел, чтобы в Россию». Сергея было не вернуть, сын Юлии Кутыриной вошел в жизнь писателя трехлетним ребенком (он родился в Париже в 1920 году, в 2016-м его не стало). И вот этому мальчику мы обязаны «Богомольем» и «Летом Господним».

Правопреемником после нее стал Ив, он был профессором сразу по двум дисциплинам: по математике и лингвистике, рос практически билингвом. У него можно было не спрашивать права на публикацию согласно авторскому праву, всё и всегда можно было опубликовать, всеми материалами заниматься, потому что Ив не налагал на это никаких запретов. И архив отказывался отдавать, пока не пришло время, кротко повторяя: «Дядя Ваня хотел, чтобы в Россию». Сергея было не вернуть, сын Юлии Кутыриной вошел в жизнь писателя трехлетним ребенком (он родился в Париже в 1920 году, в 2016-м его не стало). И вот этому мальчику мы обязаны «Богомольем» и «Летом Господним».

Памятны слова, с которых начинается очерк «Рождество», опубликованный в 1928 году. К Рождеству газеты и журналы зарубежья одолевали писателей просьбами что-нибудь написать к празднику. Но так пронзительно, так проникновенно получилось только у Шмелева: «Ты хочешь, мой милый мальчик, чтобы я рассказал тебе про наше Рождество», – каждый раз голос срывается на этом месте, подкатывают слезы, это трогательно, возвышенно и сливается с вечностью. Шмелев делает с нами нечто необыкновенное, он из тех писателей, что нас очень эмоционально захватывают. И оттого, что он сам стал рассказывать ребенку, и что постепенно ребенок – тот маленький Ваня, которым он сам был когда-то – становится героем этого повествования, и от его лица ведется рассказ, мы на все смотрим детскими глазами и так безусловно всему верим.

Когда начинают говорить, что это миф, что Россия такой не была, что это сказка, вы попробуйте это почитать, вникая в то, что и как изображено в этой книге. Там рассказывается о трудовой Москве, о трудовом люде. Там разные бараночники-банщики – они работают. Там эта плотницкая артель отца – она постоянно что-то строит, едва ли не героически: то вяжет плоты на Москва-реке (нужно сдерживать ледоход), то возводит леса на строящемся Храме Христа Спасителя, то раскатывает масленичные горы, то устраивает пасхальную иллюминацию в церквях, а мосты, портомойни, дома… Чего только не строят и чего только не делается «на Москве» (то есть на реке, на главной жиле города). Москва праздничная, пьющая и дерущаяся – она там прекрасным образом представлена. Москва, конечно, едящая – когда же Москва не ела? Давайте выйдем на Большую Дмитровку и покажите мне дверь подле РАМТа, которая будет не дверь в какой-то ресторан или кафе. Пройдите до Страстного бульвара – Москва ест и пьет, это естественно в благополучные эпохи, библейские времена «жирных коров». Описание постного рынка поражает воображение – но ведь всю эту снедь нужно было произвести, заготовить, доставить в столицу; это снова и снова – об огромном труде. Москва прекрасная – сорок сороков колоколов звонят, купола сияют сусальным золотом, кренделя пекут неимоверные, пасхальные яйца подарочные хочется все со шмелевских страниц перенести в музей. А лужа? Лужа, которую невозможно извести и не могут извести рабочие? Да где в России с гоголевских времен нет такой знаменитой лужи – и какой же русский город без лужи?! И вот эти наши лужи, как и эти проселочные разбитые дороги, с наполненными дождевой водой колеями, чем же хороши? Грязь непролазная? Конечно, но не только. В наших лужах отражается небо. В чистых европейских дорогах отражается серый асфальт. Чарующая загадка «Лета Господня» в том, что читающий эту книгу лужу-то не замечает, а видит голубое небо, сияющее в нем солнце, бегущие по нему облака… и воистину «ангели поют на не-бе-си».

Когда начинают говорить, что это миф, что Россия такой не была, что это сказка, вы попробуйте это почитать, вникая в то, что и как изображено в этой книге. Там рассказывается о трудовой Москве, о трудовом люде. Там разные бараночники-банщики – они работают. Там эта плотницкая артель отца – она постоянно что-то строит, едва ли не героически: то вяжет плоты на Москва-реке (нужно сдерживать ледоход), то возводит леса на строящемся Храме Христа Спасителя, то раскатывает масленичные горы, то устраивает пасхальную иллюминацию в церквях, а мосты, портомойни, дома… Чего только не строят и чего только не делается «на Москве» (то есть на реке, на главной жиле города). Москва праздничная, пьющая и дерущаяся – она там прекрасным образом представлена. Москва, конечно, едящая – когда же Москва не ела? Давайте выйдем на Большую Дмитровку и покажите мне дверь подле РАМТа, которая будет не дверь в какой-то ресторан или кафе. Пройдите до Страстного бульвара – Москва ест и пьет, это естественно в благополучные эпохи, библейские времена «жирных коров». Описание постного рынка поражает воображение – но ведь всю эту снедь нужно было произвести, заготовить, доставить в столицу; это снова и снова – об огромном труде. Москва прекрасная – сорок сороков колоколов звонят, купола сияют сусальным золотом, кренделя пекут неимоверные, пасхальные яйца подарочные хочется все со шмелевских страниц перенести в музей. А лужа? Лужа, которую невозможно извести и не могут извести рабочие? Да где в России с гоголевских времен нет такой знаменитой лужи – и какой же русский город без лужи?! И вот эти наши лужи, как и эти проселочные разбитые дороги, с наполненными дождевой водой колеями, чем же хороши? Грязь непролазная? Конечно, но не только. В наших лужах отражается небо. В чистых европейских дорогах отражается серый асфальт. Чарующая загадка «Лета Господня» в том, что читающий эту книгу лужу-то не замечает, а видит голубое небо, сияющее в нем солнце, бегущие по нему облака… и воистину «ангели поют на не-бе-си».

Все это есть у Шмелева – грязь, которая месится сапогами, лужа, в которых утка выводит утят, разбитые дороги, смесь запахов, звуков, ругань – ничего этого Шмелев не скрывает. Только это описано детскими глазами. Это детский взгляд, в котором всё сказка, потому что всё впервые – услышано, увидено, одухотворено восторгом первых впечатлений бытия. Сколько раз вы видели новогоднюю елку? А когда в детстве наряжаем? Ведь это же другая новогодняя елка. Мы же все время вспоминаем: а вот тогда-то вот у нас чего было! И это естественно. Шмелев поймал то главное, что сделало его «Лето Господне» произведением навсегда. Детский глаз преображает все, от грязной лужи до кремлевских стен и соборов, строящаяся Москва, всего-то в пределах Замоскворечья, выглядит не темным царством, а сияющим новым градом.

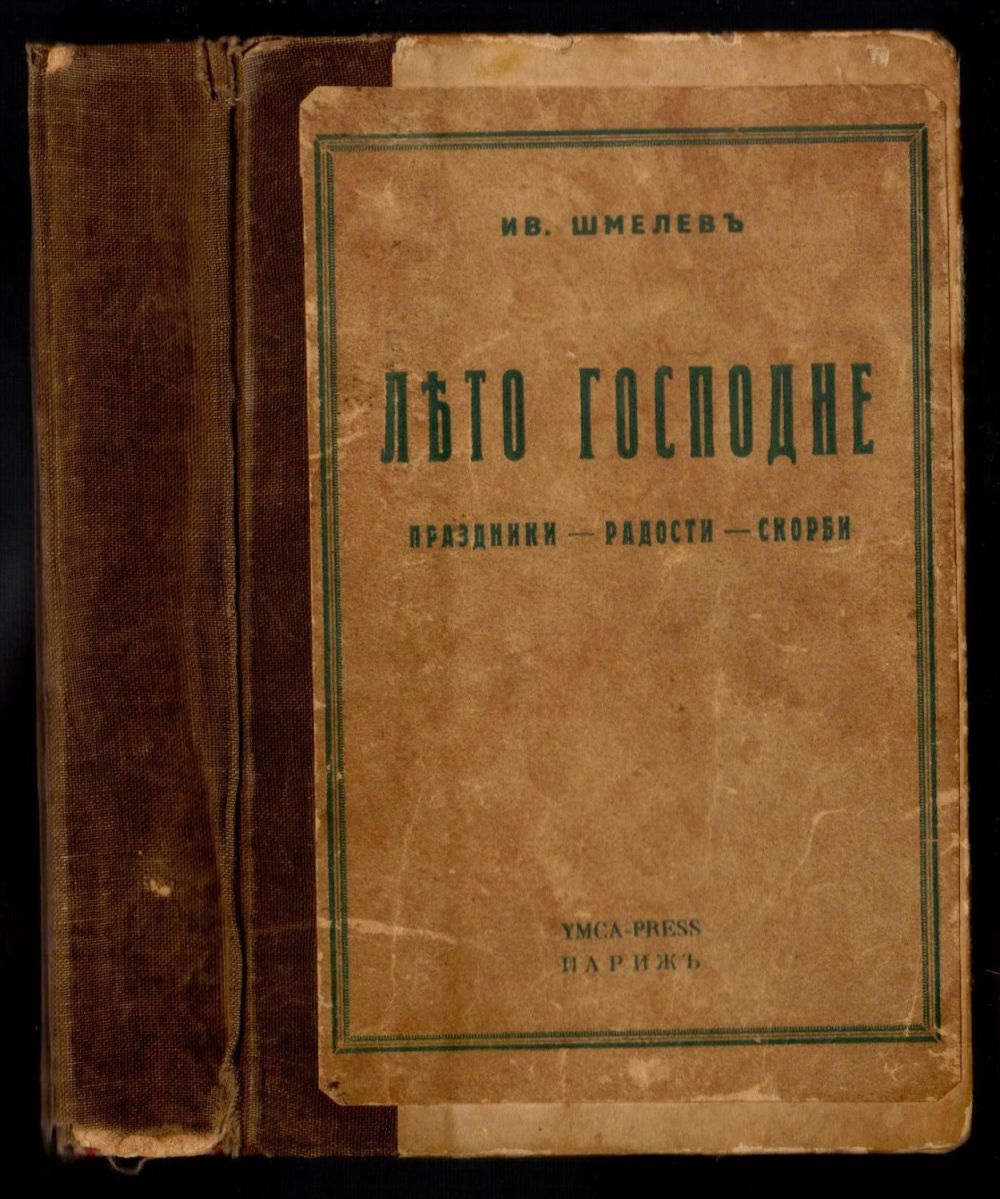

Еще что интересно: «Лето Господне» печаталось по очеркам, которые Шмелев успевал писать к праздникам. Сначала была издана книга «Праздники», и только много позже она вышла как «Праздники. Радости. Скорби» – так, как мы ее знаем. И уже эта книга в своем окончательном тексте начинается словами: «Я просыпаюсь». А заканчивается описанием ухода из жизни отца, строителя и украшателя Москвы Сергея Ивановича Шмелева, отпеванием, проводами и словами: «Помилуй нас». От индивидуального «я» к общему, соборному «мы» движется повествование, вовлекая в него и читателей.

Еще что интересно: «Лето Господне» печаталось по очеркам, которые Шмелев успевал писать к праздникам. Сначала была издана книга «Праздники», и только много позже она вышла как «Праздники. Радости. Скорби» – так, как мы ее знаем. И уже эта книга в своем окончательном тексте начинается словами: «Я просыпаюсь». А заканчивается описанием ухода из жизни отца, строителя и украшателя Москвы Сергея Ивановича Шмелева, отпеванием, проводами и словами: «Помилуй нас». От индивидуального «я» к общему, соборному «мы» движется повествование, вовлекая в него и читателей.

Шмелев еще произносит одну исключительно тонкую мысль. Он ведет нас по Москве, которая «всегда была». Мальчик смотрит с Большого каменного моста на Кремль и говорит: «А вот и Кремль. Мне кажется, он был всегда. И я там был». У Шмелева «и я там был» – при Батые, при поляках, в 1812 году, в 1917-м, когда юнкера с красноармейцами сражались. Вот об этом написано это произведение. Оно о прошлом и о будущем. Поэтому удивительно лицо, которое выбрал художник на афишу спектакля – лицо мальчика Сергея Шмелева, запечатленного фотокамерой, когда XIX век сменялся веком XX. Я стою перед афишей на Театральной площади и думаю: я стою на площади, которая больше полувека называлась площадью Свердлова, я шла туда по проспекту Маркса, вот он стоит Карл Маркс и вот – портрет Сережи. А напротив – певец Замоскворечья Островский у входа в Малый театр. Как все соединилось, как это удивительно. И это потому, что у Шмелева в «Лете Господнем» взгляд из прошлого перекинут, как тот Большой Каменный мост через Москва-реку, в наше настоящее и в будущее. Он писал не только для Ива и для детей эмиграции. Он для нас с вами писал. И мы это читаем именно как для нас написанное. Это наша Москва – такая, какой она была, какая она сейчас, что с ней происходит, как она строится и какой она всегда пребудет.

Но первым, до окончания целостного «Лета Господня», было написано «Богомолье». Это одно из самых лучших названий, очень характеризующих Шмелева. «Душа родины» (как называется наша с вами лекция) – это еще и речь, прочитанная одновременно с Буниным. Душа родины – какая она? И как ее найти? А надо найти, познать и написать о ней. Когда я впервые читала «Богомолье», меня поразила розовая колокольня – колокольня Троице-Сергиевой Лавры, которая прежде представляется мысленному взору маленького Ване и той небольшой кавалькады, которая направляется на богомолье: Домнушке, Антипушке, Горкину, Феде-бараночнику. Розовая. Сейчас Лавра отреставрирована, загламурена, красоты небывалой, но колокольня не розовая, архитекторы выбрали другой цвет. Она сияет в такой красоте, в какой, может быть, никогда не сияла. Но она когда-то была и розовая, вернее, красная, и этот цвет сохранили картины, например, К.Ф. Юона (его изображение Кремля украшало кабинет в эмигрантской квартире Шмелева). Недавно я из московского Сити в солнечный день с 90-го этажа смотрела, все монастыри наши вслед за героями Шмелева нашла: Новодевичий, Донской, Даниловский, Симонов – и, конечно, Кремль. И так мне хотелось в этот солнечный день увидеть Лавру, но не показалась мне колокольня, увы. А они вот как-то видят, горящую перед ними свечой над лесами. Для Шмелева еще очень важен Гефсиманский скит, я в год юбилея Шмелева там побывала. Этот скит тоже восстановлен, и вот его колокольня стоит красной свечой. И это те свечи, которые незримо горели писателю Ивану Шмелеву.

Очень важно сказать о жизни Ольги Александровны, жены писателя. Она была совершенно незаметным при нем человеком. Это даже не Вера Николаевна, известная всей эмиграции, которая была при Бунине. Ольга Александровна была незаметна и незаменима, она была на хозяйстве, приучила Шмелева к хорошей еде, которую он так любил, ухаживала за ним, весь дом держала, а у нее было больное сердце. И когда она потеряла Сергея, поняла, что поиски бесполезны, у нее выпали волосы и зубы, она сразу стала старухой – так вспоминал Ив. И, тем не менее, она очень кротко жила, очень много всего умела. Ведь Шмелевы жили летом как дачники, их жизнь ничем не отличалось от жизни в Подмосковье, собирали и заготавливали грибы, ягоды. Когда Деникины открыли для себя Альпы, Шмелевы тоже туда поехали, под Гренобль, в Вальмон, и ходили за малиной, французы в изумление приходили, когда видели как русские выезжали оттуда, потому что они везли с собой огромный багаж – жестяные банки с сушеной ягодой, стеклянные банки варенья, а Антон Иванович очень был известен как грибной охотник, он гриб мог найти где угодно, собирал пудами, и все это солилось, сушилось и вывозилось в Париж. Французы рыдали от восторга. Ничего подобного они не видали ни до того, ни после того. Вот Ольга Александровна всем этим занималась, а еще пекла пироги, охотно накрывала стол для многочисленных гостей писателя в парижские зимы (впрочем, долгое время они жили в пригороде – Севре). Переезжали весной на юг, а на зиму возвращались поближе к кипению литературно-общественной жизни зарубежья. Вот и все поездки. А в 1936 году Шмелев по наущению Ильина и по настойчивому приглашению русской колонии в Прибалтике собрался в литературное турне. Им нужно было с Ольгой Александровной получить визы. Их нансеновские паспорта выглядели очень интересно: это такая книжечка, в которую вклеивались бесконечные листы, так что паспорт со всеми визами разворачивается в длинный, более двух метров, свиток. Но так выглядел только шмелевский, в котором были сплошные вклейки, наклейки с визами, он много стал путешествовать. А у Ольги Александровны паспорт остался абсолютно чистым, пара страниц, она не успела ни одной визы получить.

Очень важно сказать о жизни Ольги Александровны, жены писателя. Она была совершенно незаметным при нем человеком. Это даже не Вера Николаевна, известная всей эмиграции, которая была при Бунине. Ольга Александровна была незаметна и незаменима, она была на хозяйстве, приучила Шмелева к хорошей еде, которую он так любил, ухаживала за ним, весь дом держала, а у нее было больное сердце. И когда она потеряла Сергея, поняла, что поиски бесполезны, у нее выпали волосы и зубы, она сразу стала старухой – так вспоминал Ив. И, тем не менее, она очень кротко жила, очень много всего умела. Ведь Шмелевы жили летом как дачники, их жизнь ничем не отличалось от жизни в Подмосковье, собирали и заготавливали грибы, ягоды. Когда Деникины открыли для себя Альпы, Шмелевы тоже туда поехали, под Гренобль, в Вальмон, и ходили за малиной, французы в изумление приходили, когда видели как русские выезжали оттуда, потому что они везли с собой огромный багаж – жестяные банки с сушеной ягодой, стеклянные банки варенья, а Антон Иванович очень был известен как грибной охотник, он гриб мог найти где угодно, собирал пудами, и все это солилось, сушилось и вывозилось в Париж. Французы рыдали от восторга. Ничего подобного они не видали ни до того, ни после того. Вот Ольга Александровна всем этим занималась, а еще пекла пироги, охотно накрывала стол для многочисленных гостей писателя в парижские зимы (впрочем, долгое время они жили в пригороде – Севре). Переезжали весной на юг, а на зиму возвращались поближе к кипению литературно-общественной жизни зарубежья. Вот и все поездки. А в 1936 году Шмелев по наущению Ильина и по настойчивому приглашению русской колонии в Прибалтике собрался в литературное турне. Им нужно было с Ольгой Александровной получить визы. Их нансеновские паспорта выглядели очень интересно: это такая книжечка, в которую вклеивались бесконечные листы, так что паспорт со всеми визами разворачивается в длинный, более двух метров, свиток. Но так выглядел только шмелевский, в котором были сплошные вклейки, наклейки с визами, он много стал путешествовать. А у Ольги Александровны паспорт остался абсолютно чистым, пара страниц, она не успела ни одной визы получить.

Она умерла мгновенно. В 1936 году, 22 июня остановилось сердце. И Шмелев будто все потерял. Даже уход Сергея не был для него таким ударом. Как вспоминал Ив Жантийом, они ездили с дядюшкой на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа и проводили там каждый день целиком. Потом наконец Ильин достучался до Шмелева, и тот поехал в Прибалтику, у него была потрясающая поездка, потому что Рига, конечно, больше похожа на Россию, чем Париж, русская колония была многочисленной, Шмелев всех очаровал своим чтением, его наперебой звали в гости, а потом еще долго писали ему письма. А еще он съездил в Эстонию – тогда к ней относилась и часть Псковщины с древним Изборском и с Печорами, подсунул руку под колючую проволоку, за которой ходил советский пограничник, и взял горсть русской земли, которая была с ним похоронена на Сент Женевьев де Буа. И вот удивительно: Ольга Александровна не была публичным человеком вообще: ни на какие собрания не ходила, ни в каких мероприятиях не участвовала, только в церковь, но в архиве писателя сохранились письма, послания, открытки, телеграммы, наверное, ото всей эмиграции – столь многие написали Шмелеву слова сочувствия в связи с уходом из жизни его жены. Удивительно. Это не просто Шмелеву, это ей была отдана дань – это ее вспомнили и с ней теплыми словами попрощались. Очень трогательно, и сразу понятно, какую важную роль она играла и в жизни Шмелева, и его окружения.

Она умерла мгновенно. В 1936 году, 22 июня остановилось сердце. И Шмелев будто все потерял. Даже уход Сергея не был для него таким ударом. Как вспоминал Ив Жантийом, они ездили с дядюшкой на кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа и проводили там каждый день целиком. Потом наконец Ильин достучался до Шмелева, и тот поехал в Прибалтику, у него была потрясающая поездка, потому что Рига, конечно, больше похожа на Россию, чем Париж, русская колония была многочисленной, Шмелев всех очаровал своим чтением, его наперебой звали в гости, а потом еще долго писали ему письма. А еще он съездил в Эстонию – тогда к ней относилась и часть Псковщины с древним Изборском и с Печорами, подсунул руку под колючую проволоку, за которой ходил советский пограничник, и взял горсть русской земли, которая была с ним похоронена на Сент Женевьев де Буа. И вот удивительно: Ольга Александровна не была публичным человеком вообще: ни на какие собрания не ходила, ни в каких мероприятиях не участвовала, только в церковь, но в архиве писателя сохранились письма, послания, открытки, телеграммы, наверное, ото всей эмиграции – столь многие написали Шмелеву слова сочувствия в связи с уходом из жизни его жены. Удивительно. Это не просто Шмелеву, это ей была отдана дань – это ее вспомнили и с ней теплыми словами попрощались. Очень трогательно, и сразу понятно, какую важную роль она играла и в жизни Шмелева, и его окружения.

Скажу про общественную жизнь Шмелева и его участие в печати русского зарубежья. С его характером было непросто. «Последние новости» – эсеровские, кадетские, они развалили Россию, они революционеры, не хочу. «Возрождение» – наше, православное, монархическое, но тоже нет, там плохо относятся к писателям. Ну не к тебе же? Нет, к другим. И на каком-то обеде в 1928 году он встал и сказал речь, во время которой ни один из присутствующих писателей – Зайцев, Тэффи, Куприн – его не поддержал. Хотя у многих тексты подолгу мариновались в редакции, плохо печатались, плохо оплачивались. Шмелев, которого печатали сразу, вспыхнул после редакторского вмешательства в его текст, высказался, понял, что надо рвать с редакцией, и ушел. И несколько лет печатался в газете «Россия и славянство», где платили мало и плохо, но где и начали публиковать сначала «Богомолье», а потом и «Лето Господне». Из года в год, вменив себе это в непременную обязанность, он писал собратьям по литературному цеху воззвания с просьбой «дать что-нибудь» в очередной номер «Русского инвалида»: газета бывших русских военных раз в год делала праздничный пасхальный номер, наполненный сочинениями всех, наверное, именитых литераторов зарубежья. И в этом во многом была заслуга Шмелева, его добровольное служение побежденной армии.

Скажу про общественную жизнь Шмелева и его участие в печати русского зарубежья. С его характером было непросто. «Последние новости» – эсеровские, кадетские, они развалили Россию, они революционеры, не хочу. «Возрождение» – наше, православное, монархическое, но тоже нет, там плохо относятся к писателям. Ну не к тебе же? Нет, к другим. И на каком-то обеде в 1928 году он встал и сказал речь, во время которой ни один из присутствующих писателей – Зайцев, Тэффи, Куприн – его не поддержал. Хотя у многих тексты подолгу мариновались в редакции, плохо печатались, плохо оплачивались. Шмелев, которого печатали сразу, вспыхнул после редакторского вмешательства в его текст, высказался, понял, что надо рвать с редакцией, и ушел. И несколько лет печатался в газете «Россия и славянство», где платили мало и плохо, но где и начали публиковать сначала «Богомолье», а потом и «Лето Господне». Из года в год, вменив себе это в непременную обязанность, он писал собратьям по литературному цеху воззвания с просьбой «дать что-нибудь» в очередной номер «Русского инвалида»: газета бывших русских военных раз в год делала праздничный пасхальный номер, наполненный сочинениями всех, наверное, именитых литераторов зарубежья. И в этом во многом была заслуга Шмелева, его добровольное служение побежденной армии.

Общественная позиция Шмелева интересна. Человек публичный, охотно выступавший по разным вопросам, он нигде не упоминал о своей помощи православной церкви за рубежом. Архив сохранил письма-благодарности за его участие деньгами (это при ничтожной жизни, когда денег вечно не хватает то на уголь, то на билет – высчитываются копеечные траты на трамвай), и за выступления с литературным чтением в пользу церкви. Он всегда много жертвовал на церковь и никогда нигде об этом не упоминал. Характер взрывной всем запомнился, вести себя Иван Сергеевич мог непредсказуемо, иногда очень вспыльчиво, но вот эта скрытая помощь приходам и обителям показательна.

Общественная позиция Шмелева интересна. Человек публичный, охотно выступавший по разным вопросам, он нигде не упоминал о своей помощи православной церкви за рубежом. Архив сохранил письма-благодарности за его участие деньгами (это при ничтожной жизни, когда денег вечно не хватает то на уголь, то на билет – высчитываются копеечные траты на трамвай), и за выступления с литературным чтением в пользу церкви. Он всегда много жертвовал на церковь и никогда нигде об этом не упоминал. Характер взрывной всем запомнился, вести себя Иван Сергеевич мог непредсказуемо, иногда очень вспыльчиво, но вот эта скрытая помощь приходам и обителям показательна.

Еще одна деталь. В книге «И.С.Шмелев. Материалы и исследования» (издана Домом русского зарубежья им. А.Солженицына в 2024 г. – прим. ред.) мы публикуем его переписку с настоятелем монашеского братства преподобного Иова Почаевского на Пряшевской Руси, которое в конце Второй мировой войны уехало в Америку и обосновалась в городе Джорданвилле. Шмелев всю жизнь мучился язвой, и вот он пишет в Америку отцу Серафиму, что, мол, нет белого хлеба, как ему нужны сухари и галеты, и тот присылает в Париж из Америки ящики с этими самыми галетами и с белыми сухарями. Совершенно невероятная история. Но в тот момент Шмелев едет по приглашению друзей на полгода в Швейцарию, где образовалась группа поддержки писателя. И тогда он просит в письмах Юлию Александровну Кутырину раздать эти посылки нуждающимся, отнести в русскую церковь, раздать тем, кому это сейчас нужнее.

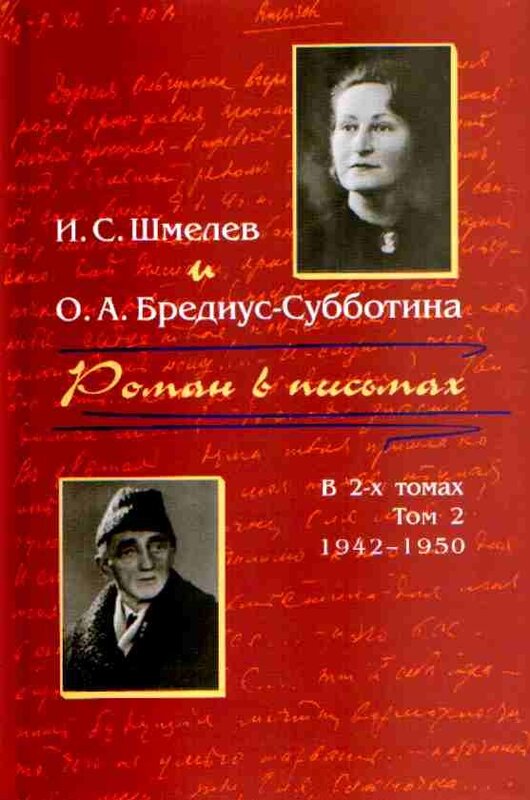

Ни уход из жизни супруги, ни война не повлияли на творческие силы писателя. Шмелев продолжает писать последний роман «Пути небесные» в двух частях. Первая вышла перед войной, а вторая после. Причем, Шмелев писать стал вторую редакцию (которая попала только в письма к Ивану Ильину и к Бредиус-Субботиной), а потом вернулся к первой.

Ни уход из жизни супруги, ни война не повлияли на творческие силы писателя. Шмелев продолжает писать последний роман «Пути небесные» в двух частях. Первая вышла перед войной, а вторая после. Причем, Шмелев писать стал вторую редакцию (которая попала только в письма к Ивану Ильину и к Бредиус-Субботиной), а потом вернулся к первой.

Ольга Бредиус-Субботина была последней – платонической – любовью писателя. В 1939 году Шмелев совершенно уже измучился от одиночества, у Юлии Александровны была своя жизнь, Ив вырос, поступил в университет, был призван в армию. И в какой-то момент Шмелев взмолился Ольге Александровне, покойной жене, сказал: «Оля, забери меня к себе или пошли мне какое-то утешение». И через несколько дней он получил письмо от женщины, которую звали Ольга Александровна. Она писала из Голландии. По мужу ее фамилия была Бредиус, девичья – Субботина, она из Рыбинска, отец ее был священником – очень много оказалось близкого со Шмелевым, хотя она была на 35 лет его моложе.

Надо сказать, что помимо Ольги Александровны – она как читательница написала – читательская почта у Шмелева в архиве совершенно необыкновенная. Я такого количества писем от читателей не видела никогда ни у кого. Мое любимое письмо от девушки, которая после войны оказалась в Парагвае, работала медсестрой в маленьком поселении, была страстной почитательницей Ивана Шмелева. Она рассказывает ему, что ее единственная отрада в том жарком и влажном краю, когда она ездит на лошади в лес с его лианами и кактусами, где «совершенно как у нас в Калужской губернии». И ведь это открытое Шмелевым свойство – «вспоминать мечтаньем»! И какая для нее отрада читать «Лето Господне» и «Богомолье» – книжки, которые иерархи церковные просили читать за несколько дней до смерти, наряду с Евангелием. Бальмонт держал их на своем столике. Зинаида Гиппиус, с которой Шмелев в 1925 году разорвал отношения, не приняв ее пренебрежительной критики, написала ему первая: Иван Сергеич, да что там прежние обиды, какую книгу-то Вы издали, какое «Богомолье»-то Ваше поразительное, какая там Россия настоящая и русское слово подлинное. И это было такое искреннее, без всякой позы, такое чудесное и личное письмо, что все, конечно, было прощено и забыто. Для нас это очень важное свидетельство. Это совершенно разные литературные, разные, я бы даже сказала, культурные миры, это вообще разные России, и они вдруг сходятся вот в этом «Богомолье» – в своего рода метафизическом паломничестве к национальным истокам.

Надо сказать, что помимо Ольги Александровны – она как читательница написала – читательская почта у Шмелева в архиве совершенно необыкновенная. Я такого количества писем от читателей не видела никогда ни у кого. Мое любимое письмо от девушки, которая после войны оказалась в Парагвае, работала медсестрой в маленьком поселении, была страстной почитательницей Ивана Шмелева. Она рассказывает ему, что ее единственная отрада в том жарком и влажном краю, когда она ездит на лошади в лес с его лианами и кактусами, где «совершенно как у нас в Калужской губернии». И ведь это открытое Шмелевым свойство – «вспоминать мечтаньем»! И какая для нее отрада читать «Лето Господне» и «Богомолье» – книжки, которые иерархи церковные просили читать за несколько дней до смерти, наряду с Евангелием. Бальмонт держал их на своем столике. Зинаида Гиппиус, с которой Шмелев в 1925 году разорвал отношения, не приняв ее пренебрежительной критики, написала ему первая: Иван Сергеич, да что там прежние обиды, какую книгу-то Вы издали, какое «Богомолье»-то Ваше поразительное, какая там Россия настоящая и русское слово подлинное. И это было такое искреннее, без всякой позы, такое чудесное и личное письмо, что все, конечно, было прощено и забыто. Для нас это очень важное свидетельство. Это совершенно разные литературные, разные, я бы даже сказала, культурные миры, это вообще разные России, и они вдруг сходятся вот в этом «Богомолье» – в своего рода метафизическом паломничестве к национальным истокам.

Роман «Пути небесные» издан, но оба раза при жизни писателя издан в первой редакции. Сохранились в архиве Бредиус-Суббтиной черновики, напечатанные на «оборотках» (оборотной стороне уже использованных листов), из которых пока еще никому не удалось сложить пазл, но, может быть, мы когда-нибудь сложим роман, который Шмелев хотел написать, но который точно так же не получился, как у Гоголя – второй том «Мертвых душ». Шмелев остановился перед тем, как героиня его, Дарьинька, становится ангелом небесным и муж ее после ее гибели уходит монашествовать в Оптину Пустынь, что чистая правда в жизни, потому что Шмелев описывает дядю своей жены Виктора Вейденгаммера, его историю жизни. Но пока эта история греховная, она получается блистательно. Как только она доходит до жизни чисто монашеской, святой, так перо русского писателя почему-то стопорится.

К счастью, «Выбранные места из переписки с друзьями» Шмелев не пишет, хотя нам остались в качестве прекрасного источника и потрясающего литературного памятника переписка с Иваном Ильиным, переписка с Бредиус-Субботиной и переписка с Антоном Деникиным, лишь недавно мною опубликованная, очень искренняя, очень домашняя, очень дружеская, мы из нее узнаем, как жили, как ели, как пили, как в гости ходили и чем жили, кого любили, а кого не очень.

К счастью, «Выбранные места из переписки с друзьями» Шмелев не пишет, хотя нам остались в качестве прекрасного источника и потрясающего литературного памятника переписка с Иваном Ильиным, переписка с Бредиус-Субботиной и переписка с Антоном Деникиным, лишь недавно мною опубликованная, очень искренняя, очень домашняя, очень дружеская, мы из нее узнаем, как жили, как ели, как пили, как в гости ходили и чем жили, кого любили, а кого не очень.

Десять лет назад афиша выставки по случаю обретения архива И.С. Шмелева была украшена фотографией писателя: огромный подсолнух на даче у Юлии Кутыриной под Парижем и Шмелев, такой маленький, у окна сидящий с этим подсолнухом. Фотографию сопровождают его слова «Я возвращаю себе Россию». Я думаю, что, прочтя Ивана Шмелева и получив его наследие, которое мы еще продолжаем открывать, можно сказать, что и душу родины Шмелеву удалось открыть и раскрыть ее, и Россию возвратить не только себе, но и – в своем творчестве – всем нам.

Подготовила Ольга Бигильдинская

Авторизовано Татьяной Марченко

Фото Марии Моисеевой и из открытых источников

Полную версию лекции смотрите в группе РАМТа во «ВКонтакте»