Справка: Справка:

Алексей Блохин

В 1978 году заканчивает ГИТИС и поступает в РАМТ.

Играет в 16 спектаклях текущего репертуара.

Режиссер спектаклей «Незнайка-путешественник» и «Волшебник изумрудного города».

Преподает на курсе А.Бородина в РАТИ.

Снимается в кино.

Заслуженный артист России, лауреат Премии Москвы.

Алексей Анатольевич – человек нестандартный. Вот стандарт нашей интернет-полосы к нему тоже ну никак не подошел. Интервью идет «в печать» почти без купюр. Без купюр и даже без какой-то правильно выстроенной структуры, потому что с Алексеем Блохиным интересно говорить обо всем. Но оговоримся, что вопросы обсудили не все – оттого, что времени на «просто посидеть-поговорить», как всегда, недостает. Со спектакля – на репетицию, с репетиции – на занятия со студентами – и так по кругу. Но тот кусочек жизни, который Алексей Анатольевич нам щедро подарил, рассказывая о своем мореходном детстве, о внезапном актерском выборе, о Хеллоуине, любимых ролях и кварках, он оказался воистину огромен. Читайте – и наслаждайтесь!

|

В спектакле «Золушка», Король.

Сцена из спектакля |

– У Вас уже был сегодня спектакль, и еще целый день впереди. А есть какие-то способы отдохнуть и привести себя в порядок?

– Не хочется начинать с каких-то высокопарных фраз. Но в какой-то книжке написано: «Если ты на самом деле что-то любишь, отдай этому всего себя, и не заботься об остальном». Вы думаете, я занимаюсь каким-то тренингом? Никаким тренингом я не занимаюсь. Просто мне интересно это дело.

Знаете, однажды у Мартинсона спросили, а ему было 90 с лишним лет: «А как Вам удалось до такого возраста дожить?» В общем, он сказал, что, во-первых, никогда не делал утренней гимнастики, всегда питался в общественных столовых или ресторанах. И, в-третьих, он никогда не забывал, что, помимо прекрасной жены, есть масса прекрасных замечательных женщин.

Знаете, иногда люди говорят: «Вот, мы зарабатываем деньги, надо же на что-то копить». А я еще в детстве понял, что деньги надо тратить! Меня еще папа учил, что деньги – это мусор, надо расставаться с ними, совершенно не жалея, – и тогда они будут прибавляться. Так же и с силами, которых тогда хватает на много.

– А когда Вы находитесь в публичных местах, или в общественном транспорте, в метро, например, Вы закрываетесь от людей?

|

| В театральном капустнике |

– Такого, чтоб я совсем закрывался, нет. Хотя я пытаюсь беречь себя от толпы, особенно если эта толпа очень негативная. Тут на днях был Хэллоуин – я не очень понимаю это, хотя я не очень консервативных взглядов, и ни в коей мере не славянофил, но что это за праздник? Что он дает? Так вот, в такие вот многолюдные дни, допустим, в метро, приходится немножечко закрываться – непонятный шум непонятно по какому поводу меня пугает. А так, вообще, я, как человек очень одинокий, открыт и готов к общению. Если кто-то со мной заговорит, даже если это не очень вонючий бомж, я готов с ним побеседовать, потому что у меня дефицит общения, несмотря на профессию. Это тоже парадокс. Казалось бы, такая профессия публичная, и, тем не менее, столько спектаклей, столько репетиций, что все на ходу, на бегу, а так, чтобы посидеть – я имею в виду не обязательно застолье – а просто посидеть и пообщаться – это же очень редко случается.

|

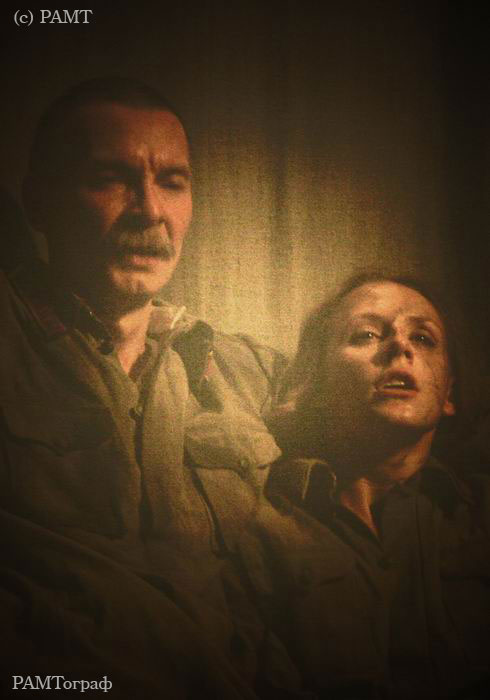

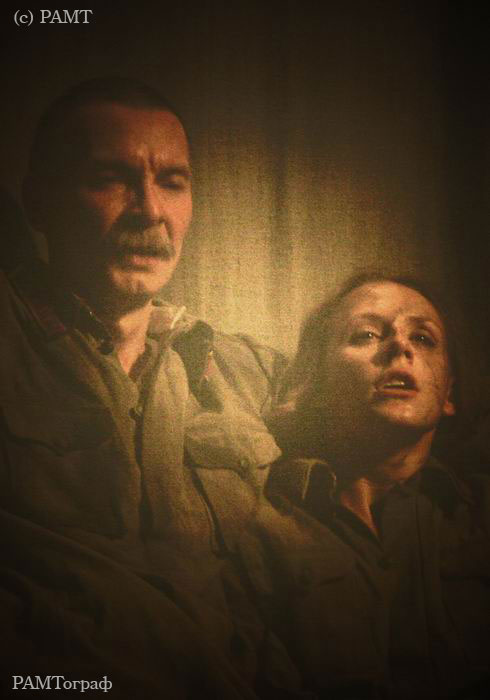

В спектакле

«А зори здесь тихие…»,

Васков.

Сцена из спектакля |

Тут Аня Ковалева – одна из моих любимых учениц – как-то говорит мне: «Почему Вы всех держите на расстоянии, почему никого не подпускаете?» Я удивился. Но я и на самом деле не подпускаю. Есть какая-то запретная зона. My own. Знаете? И туда нельзя вторгаться не потому, что там что-то ценное, а потому что… я берегу других. Зачем? Вы все равно не поймете! Там другой язык, другие картинки. Мы же не пытаемся бурить нашу матушку Землю, хотя и бурим ее в поисках нефти, но мы не пытаемся дойти до самого ядра. А говорят, что оно состоит из жидкого изумруда… Я и так очень много отдаю. Я из тех, которые отдают. Пожалуйста, пользуйтесь! Моим счастьем, моим юмором, моими, не побоюсь этого слова, способностями. Отдаю практически бесплатно, потому что то, что нам платят, это по большому счету смешно.

– Ну а, возвращаясь к теме толпы, может быть, людям просто хочется поиграть в Хэллоуин?

|

На трибунах во время турнира по футболу

«Кубка Маргариты Эскиной»

среди московских театров |

– Да, поэтому я и не заморачиваюсь по их поводу. Эта действительность такая скучная, всюду деньги, деньги, деньги… я бы сам, если б мне было поменьше лет, может, и надел бы… Хотя Вы, наверное, в курсе, что мы болельщики нашей футбольной команды. Мы же там тоже наряжаемся и со страстью барабаним в барабаны. И я с удовольствием снова пойду на игру

То, что люди наряжаются, – это прекрасно. Для них это случается раз в год, поэтому это классно. А мы эти переодевалки видим каждый день или несколько раз на дню, и поэтому вечером, после рабочего дня, когда

ты напереодевался, и видишь все это еще и в метро… немножечко побешивает. Поэтому пусть не обижаются на меня поклонники Хэллоуина.

– А когда Вы играете сэра де Кэнтервиля и переодеватесь, Вам это приносит удовольствие, или это уже работа?

|

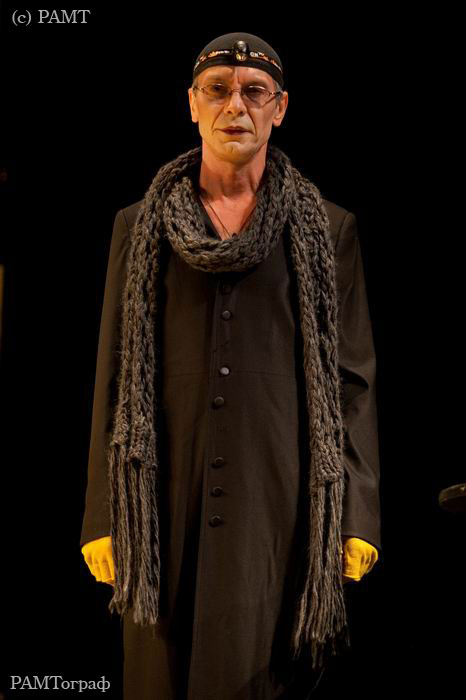

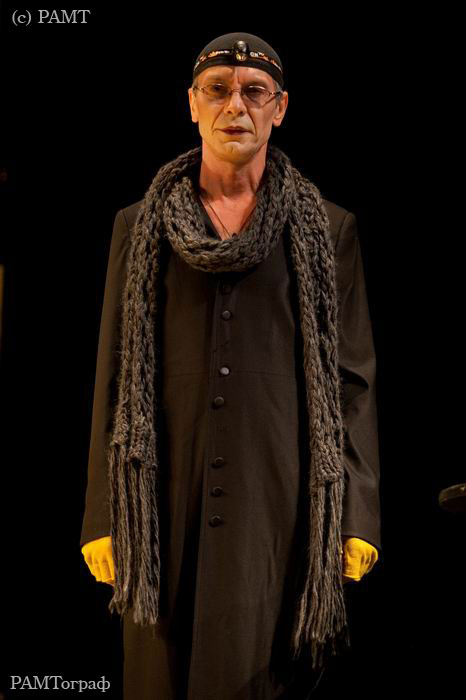

В спектакле

«Чисто английское привидение»,

Сэр Симон де Кэнтервиль |

– Нет, мне это приносит удовольствие. Тут другая проблема. Сейчас ноябрь наступил, депрессивный месяц. И когда поток работы, и ты не успел восстановиться ночью, а тебе надо смешить идти... Надо видеть меня за кулисами, когда я сижу там до начала. Мне надо лезть на эту штуку и ходить там перед спектаклем. И я сижу, а мне совсем не весело. Такой, знаете, клоун: мне надо идти смешить, но можно я еще две минуты попечалюсь, потому что мне плохо? Но, знаете, в такие моменты даже лучше бывает спектакль, потому что приходится себя вытягивать за волосы, как Мюнгхаузен себя за волосы из болота вытягивал. И там я уже занимаюсь не только зрителем, а еще самим собой, каким-то психотренингом. Я сам себя смешу. От этого юмор получается какой-то объемный. Это очень интересный процесс. Мне же не хочется сидеть тут таким упадшим, увядшим, в депрессии. И я себе: иди, сволочь, иди, собака, ну-ка, давай иди смеши! Или «иди ломай своего Шекспира!» И это дает какой-то кураж. И так потихоньку – русский долго запрягает, но быстро ездит – начинаешь себя разогревать. Сначала мрачные шутки, потом посветлее, потом снова мрачные, но уже искрометные какие-то, и пошла, и пошла работа. И ты снова веришь в жизнь, веришь в счастье, и приходит кураж, и ты начинаешь смешить. И ты получаешь удовольствие, не от себя, понимаете, а от того, что ты порадовал. И можно потом себе сказать: ничего, молодец, собака. Понимаете? Вроде бы сначала казалось, что вообще невозможно ничего сделать, а все-таки что-то сделалось. Жив, жив курилка! Да. Это трудная работа. И как раз неудачные бывают спектакли, такая поденка, такой слепок, такая штамповка, когда я вдруг в хорошем настроении. И кажется: все, сейчас я легко взлечу, наберу высоту, пролечу на этом хорошем настроении, – ан нет, а надо трудиться. Бывает, видите как по-разному. А вот ты в трагическом настроении, и летит спектакль, потому что там есть сражение – сражение с самим собой, конфликт – и в этом конфликте искры высекаются.

Надо трудиться, тем более, что юмор – самое сложное. Да не обидятся на меня те, кто играет трагедии, но комедию играть сложнее, значительно сложнее.

|

В спектакле

«Чисто английское привидение»,

Сэр Симон де Кэнтервиль |

– Алексей Анатольевич, а Вам интересно до сих пор играть в детских спектаклях?

– Да, знаете, что? Именно в детских спектаклях мне и нравится играть. Мне нравится не во всех взрослых спектаклях играть. Я не знаю почему, это эксклюзивно, очень индивидуально. Когда-то один мой приятель, театровед, меня привел сюда, я был еще студентом театрального вуза, и когда мы проходили через администратора, он сказал: «Мальчик вот этот, он у нас учится, родился для вашего театра». Это громкая фраза, но я родился для детских спектаклей.

– А у Вас есть еще силы скакать вот так? Вы же вон как скачете!

|

На трибунах во время турнира по футболу

«Кубка Маргариты Эскиной»

среди московских театров |

– Есть. И к тому же благодаря этому мне не приходится делать гимнастику. Это помогает мне поддерживать свою физическую и психическую форму. Если хотите, я так лечусь. Сыграв в детском спектакле, ну нехорошо так говорить, но ты здоровеешь духом. Вот индейцы принимали эти мескалитовые штуки, грибы – это потом уже люди сделали ЛСД, а майя, ацтеки, они же принимали это все два раза в год для оздоровления психики. А тут очень дешевое лекарство: выйди, сыграй в детском спектакле какого-нибудь хорошего персонажа, и потом несколько дней хочется жить!

– В детских спектаклях затрагиваются взрослые темы?

– Вообще–то говоря, в детских спектаклях затрагиваются самые настоящие темы. И это я не потому говорю, что я люблю детские спектакли и я сейчас их защищаю, как всяк кулик свое болото хвалит. Не в этом дело! Дело в том, что там-то истинные вещи затрагиваются. Добро, зло. Это взрослые спектакли порой эксплуатируют и конопатят какие-то темы, на которые вообще не стоит говорить. Это как в «Думайте о нас»: есть вещи, которые невозможно объяснить, да и объяснять не нужно.

|

В спектакле

«А зори здесь тихие…»,

Васков. Рита Осянина –

Дарья Семенова |

Вот вышел два года назад фильм «Все умрут, а я останусь» Гай Германики. И все давай упиваться этой темой. Какие все голые, как пьют, курят, и с каким удовольствием она все это показывает – да провались оно пропадом, я не хочу про это смотреть! Потому что я могу вечером выйти в своем районе и увидеть все это – зачем я должен на это в кино смотреть? Конечно, можно говорить, что эту тему надо поднять в театре. Но это нужно метафорически, гиперболически показать. Кто-то из великих сказал: «Театр не зеркало, это увеличительное стекло!»

У нас тоже был спектакль про наркоту – «Между небом и землей жаворонок вьется», где Женька Дворжецкий играл наркомана. Но там-то не было этого проклятого бытописания, как во «Все умрут, а я останусь». Это было в каких-то колоссальных формах, с какой-то рок-музыкой невероятной, там это было доведено до очень серьезного столкновения. Как в сагах, знаете, на небесах сражаются бог жизни и бог смерти… идиотские слова «бог жизни» и «бог смерти», но понимаете? Это было произведение искусства на тему, как нехорошо сидеть на игле. А если мы просто подглядели в женском туалете, где девочка напилась, как в этом фильме, дешевого вина? И чего? И в конце она посылает своих родителей. Что, кто-то стал после этого лучше? Ничего подобного! Воз остается на том же месте. Ничего не изменилось. А про что был вопрос?

– Про взрослые темы.

|

В спектакле

«Принц и нищий», Гендон.

Принц – Александр Девятьяров |

– На самом деле, есть педиатрия, а потом уже идет взрослая медицина, когда ребенка во сколько-то там лет переводят во взрослое отделение. В детских спектаклях, это, конечно, очень упрощенно, но закладывается какая-то тема – как избежать потом взрослых болезней. Если ребенок правильно воспитан, если он растет в любви, в согласии, но и улицу он тоже знает, нельзя изолировать от улицы, – когда этот баланс гармонично соблюден, ему потом будет легче. У него будет мужество бороться с какими-то вещами, которые встречаются потом у взрослого человека на жизненном пути. Ему будет легче переносить это. Нельзя называть детские спектакли прививками, это не так, но все-таки. Если человек окрепший, он входит в жизнь с правильными координатами… не поймите меня неправильно, я не говорю: подкованный. Нет, жизнь на него накинется, но ему все-таки полегче будет. Он будет чуть-чуть больше знать, и перед альтернативой, перед каким-то важным выбором жизненным он будет соображать лучше. А детские спектакли – это самое начало жизни. И детям надо ходить на них и видеть, они там крепнут. В детских спектаклях есть воспитательное, а во взрослых спектаклях воспитательного нет. Да и не надо.

Короче говоря, в детских спектаклях я люблю играть больше, наверное, потому, что я в них больше понимаю.

– «Алые паруса» для Вас это детский или взрослый спектакль?

|

В спектакле «Алые паруса», Эгль.

Сцена из спектакля |

– Это нечто среднее между детским и взрослым, такое удачное сочетание. От игры в «Алых парусах» я получаю удовольствие и думаю, что буду получать, потому что у меня там интересная роль. Не знаю, насколько она выгодная с точки зрения всего спектакля, но там хороший текст, он как из детского спектакля. Он, во-первых, романтический, поэтический, умненький. И он не в лоб, там есть юмор, ирония.

–А Ваш Эгль счастливый человек?

– Счастливый… что значит счастливый?

– Он доволен своей судьбой? Когда спектакль подходит к концу, нет ли какого-то сожаления у него? Все ли получилось у персонажа?

|

В спектакле «Алые паруса», Эгль.

Ассоль – Рамиля Искандер |

– Да ведь не ясно еще, прилетели алые паруса или нет... У нас в одном спектакле была такая фраза: «А счастье как построено, сразу несчастьем оборачивается. Значит, весь смысл в том, чтобы строить…». Одному рассказать, что корабль приплыл в пятнадцать палуб, а другому – что жены ждут своих мужей по пятьдесят лет, и все возвращаются. Все это иллюзия. Ну а без нее как?..

Театр это ведь тоже сказка, но мы же в него ходим. Все же прекрасно понимают, что там кулисы, нарисованные декорации, артисты надевают костюмы, в каких в жизни не ходят, красят себе лица, наклеивают усы, в оркестровой яме сидят музыканты… Все прекрасно понимают, и даже некоторые дети это знают. Это обман, иллюзия. И все равно в него ходят.

Вы спрашиваете, Эгль счастливый человек? Счастливый, потому что у него есть это дело. Ну конечно, у него есть прекрасное занятие. У него есть дар так красиво врать. Он еще и себя этим тешит, когда придумывает эти штуки. Все это очень близко: театр, Эгль и эти его сказки, – все это то же самое, и все это бесконечно… Он и живет, наверное, несколько тысяч лет, Эгль.

Но мне кажется, что, когда алые паруса приплывут, Эгль умрет. Он умрет от счастья. От счастья ведь тоже умирают. Его слова материализовались! Теперь можно и умереть.

– В РАМТе ведь был еще спектакль по «Алым парусам»…

|

В спектакле «Алые паруса», Эгль.

Ассоль – Рамиля Искандер |

– Да, я в нем тоже принимал участие. Это было лет тридцать назад, он назывался «Предсказание Эгля». Эгля играл Женька (Евгений Дворжецкий – прим.ред.), а я Руперта – музыканта. В оркестровой яме сидел оркестр, а мы, музыканты, нас было пять или шесть человек, пели все песенки. Пели живьем, без микрофонов…

В книжке у Александра Степановича Гриневского есть такой персонаж Циммер – прототип наших музыкантов. И в той пьесе, которую мы играли, эти музыканты были главные певцы всего. Их там били жители Каперны, но они все равно пели, и в конце они уплывали с Ассоль.

Но там, как и в теперешнем спектакле, тоже странный такой был финал. Декорациями там была огромная морская помойка рыбацкого поселка, где валяются банки из-под кока-колы, скелетики рыб, всякие сетки, ящики, бочки… И вот на этой помойке происходило все действие. Из люков народ вылезал… А потом, за сеткой, начинало светиться море… Алые паруса так и не появлялись, но Ассоль с Греем уходили куда-то туда, в море… И музыканты пели очень красивую песню.

– Когда Вы преподаете в РАТИ, Вы используете на своих занятиях игру?

|

| В театральном капустнике |

– Конечно. На первом курсе занятия – это вообще игры. Актерские упражнения это всякие детсадовские штучки: хлопаем в ладоши, прыгаем синхронно, останавливаемся синхронно, поворачиваемся… их куча, я сейчас не буду все перечислять, этот тренинг ужасно интересный. И все это игры, отношение к которым очень серьезное. Я часто им говорю: «Вот вы сейчас делаете это упражнение, а у него двойное дно. Вы сейчас учитесь каким-то вещам, публичному одиночеству, учитесь перемене психофизического, физического состояния, перемене отношения к месту действия, перемене отношения к предмету». С мороза если войти в жару, или из теплой комнаты во влажный лес, или с дождя в теплое сухое помещение – это все детские игры. Это детские игры с очень серьезным подтекстом.

|

В театральном капустнике в Доме актера,

с Виктором Панченко.

Воспитываем новое поколение привидений |

Потом, на втором курсе, раздаем им отрывки с текстом, и все равно это игра. Я все время им говорю: «Давайте определим в этом отрывке, во что играем». Веришь – не веришь, любишь – не любишь, я полицейский – а ты вор. Понятно, что за столом мы определяем все очень серьезно, все линии, по Станиславскому Константину Сергеевичу: что я делаю, для чего я это делаю, в каких предлагаемых обстоятельствах… Но это все хорошо знать «за столом». Когда выходишь на сцену, хорошо знать, во что играешь. И мы с партнером играем в такую игру. Я полицейский, хочу, чтобы он признался, а он не признается, я хочу его расколоть, а он не раскалывается, увиливает. Вот так играем. И от этого нам веселее. Поэтому, игра, да, присутствует, конечно.

– Вы входите в экзаменационную комиссию в РАТИ?

– Ну, когда наша мастерская набирает курс, я должен сидеть на этих турах, поэтому да, вхожу в комиссию. Когда надо подписывать эти бумажки: пропустить на второй тур, не пропустить, я вынужден брать эту ответственность на себя.

– А Вы принимаете решение, кого взять?

– Решения принимает у нас мастер. Конечно, он советуется с нами, прислушивается, но принимает решение он сам. У нас такое совещательное право голоса. Я могу сказать: «Этот абитуриент мне нравится, он хороший, он талантливый, он перспективный», – но окончательное решение, брать его или не брать, принимает мастер.

– А то, что готовят сейчас абитуриенты, в плане материала, отличается от того, что готовили Вы, когда поступали? Авторы, тексты?..

– Ой, одно и то же!

|

В спектакле «Берег утопии»,

Степан Шевырев. Петр Чаадаев –

Алексей Маслов |

– А почему?

– Да потому, что еще в ближайшие сто лет ничего лучше не напишут. Все равно самые лучшие басни у Крылова. Одни и те же стихи читают. Иногда даже казусы бывают, когда мы слушаем двадцать раз на дню, как лиса у бедной вороны отобрала кусок сыра, иногда причем, знаете, в неточных переводах.

|

|

Один мальчик, из ближнего зарубежья, вообще в собственном переложении читал на первом туре. «Однажды вороне повезло. Шла, шла себе, и вдруг видит: хороший кусок сыра лежит, сулугуни. Она захотела покушать его. Видит: дерево. Кое-как влезла на дерево, и тут раз, лиса бежит, рыжий такой лиса…» Вот так.

– А у вас в этот момент немая сцена?

|

В спектакле «Волшебник

Изумрудного города», Страшила.

Элли – Нелли Уварова |

– Мы сидим умираем от смеха. Потом говорим: «Минуточку. Вы не могли бы поближе к тексту?» Он говорит: «А зачем?» – «Ну, тогда до свидания. Приходите завтра»… Это надо снимать на пленку – или на цифру, потому что пленки не хватит все это снимать. Там такие персонажи встречаются! А иногда смотришь и думаешь: «Ну наконец-то! Где ж ты ходил? Ну почему я должен был прослушать пятьдесят человек, чтобы потом пришел тот, кого Бог поцеловал?» А иногда это так сразу видно! Как человека переполняет, и он этого скрыть не может. Причем это не зависит от качества чтения. Он, может, коряво как-то читает, спотыкается где-то, но мы же не на это смотрим, мы смотрим, как он это делает. Если он вас заражает, если у него глаза светятся. И он так что-то тебе рассказывает, может быть, сто раз слышанную уже историю, ту же «Ворону и лисицу», но он так по-своему это делает, так животрепещет, так он живет в ней… А ведь это золотой закон сцены: если тебе интересно там, если тебе интересно то, что ты рассказываешь, то нам интересно будет тебя слушать. Как один и тот же анекдот один человек рассказывает смешно, а другой совсем не смешно, –точно так же...Так что да, я член экзаменационной комиссии.

– А Вы помните, как сами поступали?

– Ой, это целая сказка! У Вас хватит там места?

– Да!

|

В спектакле

«Чисто английское привидение»,

Сэр Симон де Кэнтервиль |

– Я всю жизнь мечтал быть капитаном дальнего плавания. Прямо напротив нашего театра, где сейчас японский ресторан «Нагасаки», был клуб юных моряков «Бригантина». Я два года туда ходил. У меня была настоящая форма морская: клеша, тельняшка, бескозырка. Учил все эти бом-брам-стеньги, то, о чем говорит Юльен Балмусов в спектакле «Чехов-GALA»: «Бом-брам-стеньга, бизань на гитовы, поворот овертшаг», – и так далее. Потом у меня испортилось зрение. Мне предложили перейти в радисты – там много факультетов было, это был лучший клуб юных моряков – перешел в радисты. Азбука Морзе, тым-тым-ты-ты-тым, потом мне это быстро надоело, и я перешел на кораблестроение. И изучал такелаж, как какая мачта называется, как какой парус называется, как какая клепка называется, что такое киль, ахтерштевень и так далее. Но однажды моя одноклассница, жена нашего бывшего актера Сергея Серова – актриса Ирина Аугшкап, меня спросила: «А ты вообще, Леш, кем хочешь быть?»… У нее отец был артист театра Пушкина, Агрий Робертович Аугшкап, а я в нее влюблен был.

|

В спектакле

«Приглашение на казнь»,

Библиотекарь |

Представьте, мне четырнадцать–пятнадцать лет, возраст Ромео и Джульетты, влюблен, и она меня спросила. А я же петух по году петух и по месяцу рыба – «петух на колокольне». «Я? Артистом». Она сказала: «Правда? Как здорово!» Я ляпнул, а она: «Молодец, как здорово, давай!» Я пошел домой, ляпнув все это, и вдруг дома подумал: «А ведь я хочу быть артистом!» Во мне как будто поры открылись после бани. Меня как обожгло: «Боже мой! Боже мой! Я хочу быть артистом!» Нужен был только повод: я озвучил какое-то свое желание тайное. Мои родители не имеют к профессии этой никакого отношения. Я озвучил эту мечту – Боже мой! – и у меня лихоманка началась: я стал ходить искать по столбам объявления, как вообще это делают, куда податься. И нашел объявление «Набор в театральную студию». Мне попалась, как сейчас говорят, очень крутая студия, там много людей знаменитых училось, и я пошел туда, будучи восьмиклассником, в эту студию. Выучил, что мне там под руку попалось. Да, я выучил письмо Веры к Печорину из «Героя нашего времени».

– Почему именно письмо Веры?

|

В спектакле «Тень»,

Министр финансов.

Первый министр – Виктор Цымбал |

– Потому что это жемчужина! Я листал дома все, и мне показалось, что вот оно. Неважно, мужской это материал или женский, там слова складывались так, что … а во мне клокотала любовь к театру, и оно, знаете, как калька – проецировалось на мою любовь к театру. Там же Вера признается в любви Печорину, в неразделенной. А у меня неразделенная любовь к театру – потому что театр еще не знает, что я есть. И я, значит, выучил письмо Веры к Печорину, выучил какие-то стихи, басню, все как полагалось, притащился туда. Прочитал там все это. Народ долго смеялся, почему я читаю письмо Веры. Я им как-то объяснил, что не нашел других слов, кроме как письма Веры, чтобы объясниться в любви к театру. Они сказали: «Неадекватно, но молодец!» – и взяли меня в эту студию!

И я стал играть. И почти за три года сыграл столько ролей! Всяких-всяких. И главных, и не главных, в куче спектаклей. Однажды мама послала тетку, сама она боялась: «Пойди посмотри, что он там делает». И тетка тайком пришла ко мне на спектакль, посмотрела и сказала маме: «Сонечка, успокойся. Все он хорошо там делает, мне понравилось». И мама немножко успокоилась. Потом я закончил школу и пошел потихоньку, тайком, поступать. Я родителям ничего не говорил.

|

В спектакле

«Приглашение на казнь»,

Библиотекарь.

Цинциннат –

Евгений Редько |

Пришел сначала в театральный институт имени Щепкина на первое прослушивание… Смешно, сам сейчас рассказывал про то, как поступают... Пришел, значит, в первой десятке. У меня круги перед глазами… что-то прочел там… вышел, и мне говорят: «Боже мой, ты так читал, ты так читал! Тебя уже точно возьмут!» И я уже стою в коридоре, уверенный: ну все, меня уже точно берут, мне эти сказали, с кем я читал… Тут выходят и объявляют, что никто не прошел. Я говорю: «Так, минуточку, девочка, Вы, наверное, пропустили. Посмотрите еще раз список. Меня должны взять». Она говорит: «Как фамилия?» – «Блохин». – «Нет, нету такой фамилии. Вас не пропустили, видите, вычеркнуто». Я вышел. Покурил – я тогда только начинал курить – возле Щепкинского училища и думаю: «Нет, такого не может быть. Это, наверное, какая-то канцелярская путаница». Дождался опять эту девушку. Это, знаете, такое занудство. И говорю: «Посмотрите внимательно!» Продиктовал ей фамилию по буквам. Она говорит: «Нету Вас! Идите вообще отсюда, я сейчас охранников позову». Ну, я расстроился, иду домой, по Неглинке, к Цветному бульвару, иду и вдруг думаю: «Нет! Этого не может быть! Как я сейчас домой приду?» Хотя дома никто не знает, что я поступаю. Повернулся, быстрым шагом дошел до Щепкинского училища. Говорю: «Девушка!» Она: «Опять Вы!» Я говорю: «Ошибка произошла! Я талант. Меня должны были взять». Она говорит: «Идите уже отсюда, а то я действительно вызову милицию, и Вас выгонят». Ну, я ушел, расплакался, рыдал дома тайком.

|

| В спектакле «Золушка», Король |

На следующий день я пошел в другое училище, и тут у меня уже все пошло. Тут меня берут, там меня пропускают сразу на третий тур, там, сям, в ГИТИСе ко мне после второго тура прибежал мой будущий педагог Левертов Владимир Наумович, и говорит: «Все, сдавай документы и больше ни-ку-да! Понял, никуда больше, мы тебя сто процентов берем!» И я потом ходил, гарцевал, в другие институты – шутки для. Меня уже точно берут, и я просто читал в других там вузах, я прошел на конкурс в Щуке, прошел на конкурс во ВГИКе, но пошел и сдал документы в ГИТИС. И тут уже все было хорошо.

А когда конкурс был, и я снова в первой десятке, у меня оторвалась пуговица от пиджачка. И я давай рыдать. Как же я буду читать? И идет будущий мой педагог, народная артистка СССР Евгения Николаевна Козырева. Это последняя трагическая актриса России, в театре Маяковского она играла Медею, Катерину, в кино у нее очень много ролей, это очень известная актриса. И она идет и говорит мне: «Алешенька, что ты плачешь?» Я: «Вот, пуговица оторвалась…» Она говорит: «Спокойно, сейчас все будет хорошо», – открывает свою дамскую сумочку, вынимает такой мини-наборчик: иголочки, ниточки. «Вот тебе ниточка, держи, в рот, чтобы не забыл слова», и пришила мне эту пуговицу. «Иди, не плачь, крошечка, теперь все будет хорошо». И я пошел, вытер сопли, и читал на конкурсе. Потом меня попросили что-нибудь спеть и сплясать, и я стал петь «Без женщин жить нельзя на свете», куплеты Бонни из оперетты «Сильва». Они там все умирали со смеху, потому что я скакал по сцене как козел, задирал ноги выше головы и пел, что без женщин жить нельзя на свете никак. И меня приняли, и дальше я учился. Вот так я поступал.

– Еще вопросы про спектакли. На «Чехов-GALA», когда идет не Ваш водевиль, а Вы находитесь в это время на сцене, чем Вы в этот момент занимаетесь?

|

В спектакле «Чехов-GALA»,

Хирин. Шипучин –

Алексей Веселкин,

Татьяна Алексеевна – Рамиля Искандер |

– Я, конечно, делаю вид, что я усердно тружусь, переписываю какие-то документы, но одним глазом я с удовольствием слежу за партнерами. Как кто сегодня играет, это же ужасно интересно, и у меня редко есть такая возможность, когда на тебя не падает свет, ты в тени, но в это время на сцене, и можешь увидеть, как все это выглядит. Нет, я, конечно, не превращаюсь совсем в зрителя, понятно, что я активный зритель, но это уникальная такая возможность посмотреть на партнеров. Я там не скучаю! Правда, я скучаю без курения, но я придумал там одно место, где после схватки с Мерчуткиной я ухожу и у меня есть три минуты, когда … Как будто мне нужно… не знаю, в туалетную комнату, чтоб… смочить лоб, остудить свой организм, или выпить какое-то невероятное лекарство. И там за кулисами я быстро курю и возвращаюсь, смотрю, как наши играют.

|

В спектакле «Берег утопии»,

Станислав Ворцель.

Александр Герцен – Илья Исаев |

– А в «Береге утопии» Вам кого больше всех нравится играть?

– Ворцеля, конечно, потому что там есть что поиграть. В Грановском я ничего особенного не успеваю, тем более в Шевыреве. Там такие маленькие роли. А Ворцель побольше, там судьбы побольше. И то, что он такой пожилой. И то, что чахоточный.

– И гордый такой…

|

В спектакле «Берег утопии»,

Станислав Ворцель.

Александр Герцен – Илья Исаев,

Луи Блан – Евгений Редько |

– Да. И вообще, то, что он бросил свое поместье, ведь дети у него, жена, а он тут двадцать лет в изгнании, и ради чего? Ради свободы Польши? Да гори эта свобода синим пламенем! Ан нет… Вообще это аномальный тип. Наступил на свою собственную личную жизнь, просто растоптал ее ради того, чтобы когда-нибудь, через много лет, или столетий, какая-то заря воссияла в Богом забытой Польше. Это, конечно, удивительно. Это сравнимо с декабристами, которые вышли на Сенатскую площадь. Ведь у всех есть дети, у всех свои проблемы – ради чего они туда поперлись? Чтобы когда-нибудь у нас тут была, понимаете ли, демократия! И потом чтобы их всех обманули, и сделали революцию, и потом 70 лет было хрен знает что, простите меня, когда всем пудрили мозги непонятно какими идеалами… А ведь есть только свобода. «На свете счастья нет, есть лишь покой и воля». Поэтому и интересно играть Ворцеля, что он выдающаяся личность в этом. И, слава Богу, что вспомнил его Стоппард, и вообще вспомнили, что был такой дяденька, который отдал все, чтобы кто-нибудь когда-нибудь...

– Свобода – это личное достижение каждого, или это связано со страной, с культурой, где мы выросли?

|

В спектакле

«Чисто английское привидение»,

Сэр Симон де Кэнтервиль |

– Свобода… Это такое слово прекрасное. Но что это такое? Я сам до конца не разберусь. Мне хочется быть свободным, но не в таком примитивном плане, чтобы на все забить: да гори он синим пламенем, я как хочу, так и ворочу. Все равно у нас куча обязанностей. Если вернуться к тому случаю с «Привидением», когда мне плохо на душе, у меня депрессия, а мне нужно идти смешить – и я преодолеваю себя, вот это, как мне кажется, тоже одно из проявлений свободы. Я с собой справляюсь, и у меня это получается. Это мое достижение. Я сумел справиться со своей какой-то внутренней проблемой и вышел на уровень искусства – то есть я освободился.

Свобода в том, чтобы восторжествовать над проблемой какой-то, над действительностью. Не «забить» на действительность, а восторжествовать, преодолеть что-то. Тогда ты больше похож на свободного человека. Это сложный вопрос, для него нужно не одну жизнь прожить.

|

В спектакле

«Принц и нищий», Гендон.

Принц – Александр Девятьяров |

…Не ставить точки над i, не называть вещи своими именами, когда это не нужно, или наоборот, называть вещи своими именами – свобода она из стольких вещей состоит. Не кривить душой, не бояться проявлений себя, не бояться своей искренности, своего простодушия. Люди ведь часто: «Ой, что подумают!» Мне вот иногда вообще наплевать, что подумают. Наплевать – это негативно, но я не ориентируюсь на общественное мнение. Я не читаю статей, рецензий на спектакли. Я когда-то очень сильно от этого страдал, и когда хвалили, и когда ругали. Больше хвалили, и я в какой-то момент стал терять форму, мне стало казаться, что мне вообще все по плечу! А вообще надо голову иметь самому. Я поэтому не читаю статьи, я отказался практически от телевизора, потому что меня это зомбирует, на меня это давит, как и на всех, наверное. Я и так еле-еле справляюсь со своим настроением, а тут мне еще по телевизору что-нибудь расскажут, и как мне жить? Куда мне деваться после этого? Как быть свободным? Это как Саша Черный писал:

Надо гневно помнить, встав с постели,

Что кроты не птицы, а кроты,

Что на стоптанных, заплеванных панелях

Никогда не вырастут цветы...

Надо быть свободным и победным,

Надо жадно вить живую нить,

Чтобы замученным, испуганным и бледным

Хоть цветную сказку подарить.

Свободным и победным – это моя любимая фраза. Это как, знаете, в «Побеге из Шоушенка» говорится, извините, что цитатами: «Занимайся жизнью или занимайся смертью». Хочешь быть счастливым – будь им. Рецепт счастья, понимаете? Начнешь жить – и будешь жить, начнешь умирать – и умрешь. Тут еще американцы пытались нас этим фильмом «Секрет» покормить, а мы все это давно знали, все эти секреты. Что как себе скажешь утром, так у тебя день и пройдет. Если скажешь себе: «Вот, у меня все плохо, ничего не получается», – ты даешь мозгу такую установку, и все будет плохо. А если быть свободным и победным: «Я себя плохо чувствую? – Нет, я себя хорошо чувствую, не дождетесь!» Вы говорите: «Вам не тяжело скакать по сцене в детских спектаклях?» Нет, не тяжело! А если и тяжело, то это никого не касается! Калеки не нужны, и те, кто жалуется. Я гвардеец. Гвардейцы – не те, которые у кардинала, а те, которые умирают, но не сдаются, извините за пафос. Я, может быть, мечтаю умереть на сцене! Потому и скачу Страшилой в «Волшебнике изумрудного города». Свободным и победным – это моя любимая фраза. Это как, знаете, в «Побеге из Шоушенка» говорится, извините, что цитатами: «Занимайся жизнью или занимайся смертью». Хочешь быть счастливым – будь им. Рецепт счастья, понимаете? Начнешь жить – и будешь жить, начнешь умирать – и умрешь. Тут еще американцы пытались нас этим фильмом «Секрет» покормить, а мы все это давно знали, все эти секреты. Что как себе скажешь утром, так у тебя день и пройдет. Если скажешь себе: «Вот, у меня все плохо, ничего не получается», – ты даешь мозгу такую установку, и все будет плохо. А если быть свободным и победным: «Я себя плохо чувствую? – Нет, я себя хорошо чувствую, не дождетесь!» Вы говорите: «Вам не тяжело скакать по сцене в детских спектаклях?» Нет, не тяжело! А если и тяжело, то это никого не касается! Калеки не нужны, и те, кто жалуется. Я гвардеец. Гвардейцы – не те, которые у кардинала, а те, которые умирают, но не сдаются, извините за пафос. Я, может быть, мечтаю умереть на сцене! Потому и скачу Страшилой в «Волшебнике изумрудного города».

|

В спектакле

«Чисто английское привидение»,

Сэр Симон де Кэнтервиль.

Билетерша – Татьяна Шатилова |

Сцена – это зона риска, мы так и учим студентов. Не только в физическом плане, а вообще, каждый спектакль – это риск. Вот сегодня ты выбился из спектакля, он может не получиться. Студенты мои заметили, что я ни один спектакль не играю одинаково. Каждый раз новые нюансы. Ну, во-первых, я совершенно не помню, как я раньше играл. Нет, я помню все задачи, куда я живу, в каком направлении, во что я играю, но вот в этот раз я поставил чашку на этот конец стола, а в следующий – на этот, это мне совершенно все равно. Главное, чтобы я попал из пункта А в пункт Б, а как я туда попаду – это уже мое. Мое дело, мое творчество. Понятно, что мы вместе с режиссером придумали рисунок роли, какие-то дрючки, какие-то гэги, какие-то краски. Придумали и установили, что я должен попасть из этого пункта сюда. А вот как я буду двигаться: с какой скоростью, с каким биением сердца, через какую мизансцену, с какой шуткой, которая вырывается просто внезапно. Идет спектакль, и если вдруг искра вылетает, это счастье, когда вылетает искра, и какая-то штука рождается, импровизационная, неожиданная, а если она еще и удачная, эта импровизация, то это праздник. Вообще, за это и работаем. Конечно, и за зарплату тоже, но вообще за это. Когда такие штуки получаются, когда из тебя выскочил момент искусства, когда кварки твои заработали. Знаете, что такое кварки?

– Нет.

|

В спектакле «Чехов-GALA»,

Хирин. Мерчуткина –

Татьяна Матюхова |

– Микробиологи, нейрохирурги обнаружили в мозгу человека, помимо всего-всего: левого полушария, правого, помимо третьего глаза, – еще есть две штучки, две маленькие блохи там сидят, в голове. Они назвали их кварки. Кварк зачарованный и кварк мерцающий. Они очень маленькие, их не видно невооруженным глазом. Эти две штучки отвечают за все искусство в мозгу человека. За все искусство импровизации. Вот как Ньютону яблоко по башке стукнуло, и он сказал: «Матерь Божья! Вот он, закон всемирного тяготения!» Ему это яблоко попало на кварк.

– Вы точно знаете, где они находятся? Массажируете их?

– Нет! Кварки нужно разогревать! Я свято верю в эту идею, хотя это, видимо, алхимия, чернокнижие. Вот мы капустник придумываем какой-нибудь. Я говорю: «Давайте, ребята, что угодно, какой угодно бред, – разогреваем кварки». И вдруг вот оно, проскочит что-то, какая-то сермяга, за которую можно зацепиться. Надо кварки разогревать. С температурой 36 и 6 ничего не получится. Все свои кварки разогревают по-своему. Мусоргский в трактирах писал «Хованщину», потом спал там же… Приходится иногда прибегать к искусственному, когда эти кварки в глубокой спячке находятся. Я шучу, понятно, но в каждой шутке есть доля шутки. Но кварки надо разогревать, и тогда какая-то новая мысль у тебя проскочит, а может быть, не новая, а хорошо забытая старая. Это чтобы не брать слишком много на себя, что вот я, мол, все придумал. Это не мы все придумали, и даже не греки, и даже не египтяне. А про кварки обязательно напишите, про них еще не знает никто, кроме нескольких наших молодых артистов, я им рассказывал… – Нет! Кварки нужно разогревать! Я свято верю в эту идею, хотя это, видимо, алхимия, чернокнижие. Вот мы капустник придумываем какой-нибудь. Я говорю: «Давайте, ребята, что угодно, какой угодно бред, – разогреваем кварки». И вдруг вот оно, проскочит что-то, какая-то сермяга, за которую можно зацепиться. Надо кварки разогревать. С температурой 36 и 6 ничего не получится. Все свои кварки разогревают по-своему. Мусоргский в трактирах писал «Хованщину», потом спал там же… Приходится иногда прибегать к искусственному, когда эти кварки в глубокой спячке находятся. Я шучу, понятно, но в каждой шутке есть доля шутки. Но кварки надо разогревать, и тогда какая-то новая мысль у тебя проскочит, а может быть, не новая, а хорошо забытая старая. Это чтобы не брать слишком много на себя, что вот я, мол, все придумал. Это не мы все придумали, и даже не греки, и даже не египтяне. А про кварки обязательно напишите, про них еще не знает никто, кроме нескольких наших молодых артистов, я им рассказывал…

Елена Ерохина |

|